京剧守正创新的典范——著名京剧表演艺术家沈福存表演艺术的启示

365个夜晚,您总是浮现于我的脑海,每当我唱着,演着,传授着……特别是在冲刺文华大奖《江姐》的那场演出结束时,感到特别的失落和悲切,因为台前幕后,再也见不到那位儒雅随和、严厉风趣、智慧慈祥的“爱京川”老父亲了!回忆我攀越的每一重山峰,都有您倾注的心血与陪伴,让我成为了今天的我!可我却实在是无法坚强的去面对没有了您的世界!不敢去翻阅您的留影,不愿意回到您的房间去触及我的哀伤,不愿看见11月11日,多么希望没有这一天,让这一天永远消失吧!还我这位无法超越,才华横溢,研究并总结出了沈氏观演心理学,并提升了京剧表演艺术魅力,让后来者追捧,最最出色,最最慈祥的父亲!

写在父亲一周年纪念日 大女儿 沈铁梅 鞠躬致敬

2022年11月11日

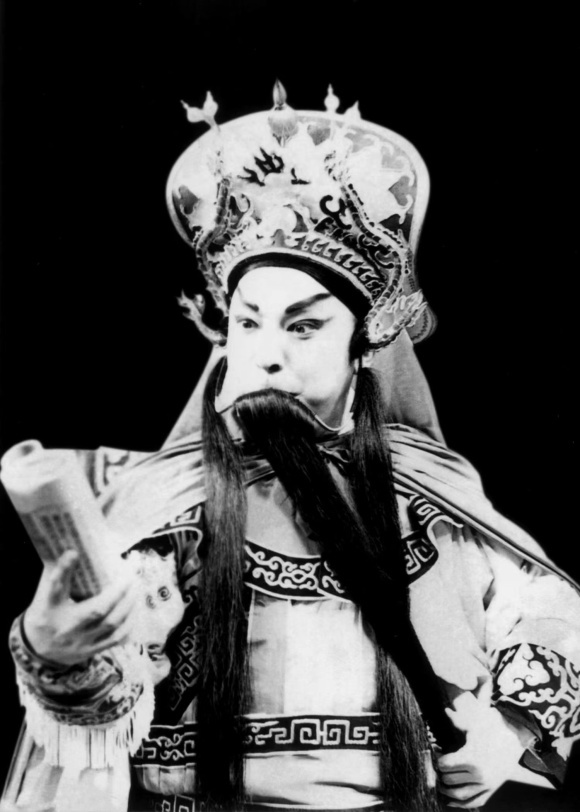

沈福存:中国京剧领域乾旦的代表人物,国家级非物质文化遗产项目京剧代表性传承人,杰出的京剧表演艺术家、戏曲教育家,首批国家一级演员、享受国务院特殊津贴、中国戏曲学院特聘教授。曾荣获第七届“中国金唱片奖”、“艺术家个人金奖”、京昆艺术“终身成就奖”和全国振兴京昆艺术“终身成就奖”,他的表演被业界评论家总结为“沈氏观演心理学及沈氏京剧表演艺术方法论”,被誉为“梨园翘楚”。

一座久负盛名的剧场,观众云集一堂,随着一阵欢快的锣鼓声,红色大幕徐徐拉开,在璀璨的灯光辉映下,人们翘首以待的大青衣飘然而上,恰似仙子出现,飞凤来仪,一个亮相惊艳全场。沈先生的表演,如一阵清新的旋风携绚丽的京剧之花漫洒国粹芬芳;沈先生的表演犹如一团炙热的光焰,投向观众心田,燃起激越的叫好声浪。这叫好声是观众的激动,又是对精湛艺术的强烈回响。因为沈先生的表演太丰富、太激扬、太华美、太精彩,有太多令人称奇的艺术魅力!

沈先生的艺术,受到全国各地广大观众的热烈欢迎和高度赞誉。称其为“四川梅兰芳”,“山城(重庆)张君秋”!业界专家学者和著名艺术大家,纷纷给予极高的评价。马少波称其为“梨园翘楚”;尚长荣说:“福存大哥,是艺术之骄子……他集各家之大成,领一方之鳌头,形成了极具个性的表演风格。他积极探索,以自己的实践和成就提升了整个京剧舞台的表现力和创造力。”裴艳玲说:“他是个全才”、“他是个真大师……我觉得怎么评价都不为过,他有自己的东西”;孙毓敏说:“沈老师‘是一位天才艺术家’‘对于我们这些专业人士,给予很多启发,我在他这里学到了太多’。”当今,一位京剧艺术家,能赢得内外一致赞美之声,实为罕见!我称之为“沈福存现象”。

现象,是事物的表面形态。“沈福存现象”是独特的,它的本质是什么?有何经验可寻?对京剧的继承与发展有何启示?是一个值得探研的课题。

沈福存先生出生于重庆巴县栋青乡黄泥沟,自幼家境贫寒。十三岁时,入重庆厉家班福字科学戏。出科后,在重庆京剧团从艺六十余载,他为戏而生,自强不息,以滴水穿石的勇气和毅力,追寻艺术梦想,用勤奋和智慧,铸成了独树一帜的沈氏艺术风格。

本文试图从沈氏艺术风格的特点是什么?它是怎么形成的?它的价值是什么?给人什么启示?做一次初浅探究和阐释。一家之言,是为抛砖引玉。

艺术特色

沈福存先生的表演艺术,具有鲜明的个性和风格。我想从“沈福存现象”中找到其艺术奥秘,即从艺术表象入手,寻找其艺术魅力之魂。沈先生的艺术体系,是由表演和唱念两个方面构成的。

第一、表演方面:

我归纳为真、活、精、势、刁、美、韵、神八个字。下面分别谈谈其中秘籍。

真:包括生活之真、情感之真。看沈先生的戏,感觉有很浓厚的生活底蕴,对人物的情境、心理有深刻的体验。他强调:“真实就是美。”因而,不拘泥于程式的束缚,让戏接近生活;同时,又能运用程式,表现出人物的行动和情感。生活是艺术的源泉,此理人们都懂,但生活与艺术之间有一道程式之“隔”,要使二者有机结合并非易事。但沈先生能巧妙的使生活转化为程式,赋程式以生活。他的诀窍是将生活逻辑与程式逻辑在人物和情感点上有机结合。将生活之真从心中引出,将心上之意化为程式的艺术语言。在“出实用虚”中生发出沈氏艺术风格。

活:指生动之意。沈先生的表演,人物灵动鲜活,栩栩如生。那灵光闪烁的眼神、婀娜多姿的身段、轻扬翻卷的水袖……好似自然而然从表演中流出来一样,真正做到了“有规律的自由运用”。我们常见有些戏曲演员只能生搬硬套一些程式和对生活图解式表演,但沈老的表演,心中似乎有一股热腾的活水,在表演中流动,激起“神”的浪花,“心”与“神”的灵动使形式活了起来。我认为,这是沈氏表演中“活”起来的秘诀之一。

精:沈先生对人物形象的塑造和人物心理的把握,可以用精准和精致来形容。精致来于精准,没有精准何来精致?精准和精致,不是一蹴而就的,而是经过苦心经营,择其精华而用的结果。沈先生的戏十分精湛,正是通过精准和精致,达到艺术精良的完美呈现。

势:指表演的气势、张力。通常的“青衣”行当,表演多为内敛含蓄,而沈先生的表演在青衣的基础上,彰显出一股别具一格的气势和张力,以求达到沈先生所言的“点燃观众心中的火花”。我们注意到这种“势”就是贯穿全身的精气神。沈先生极善于运用技巧在人物的情感高潮和焦点处,大显“势”的神威,引爆剧场的掌声。可贵的是,沈先生表演的张力,没有炫技感,而是轻松地闪现出夺目的光彩。

刁:指想象独特令人意想不到。沈先生演戏,常会出现一些意想不到的奇招,来得十分巧妙、令人拍案称绝。在戏曲界的奇招、绝活,多为技巧性的东西。但沈先生的奇和绝并无炫技之感,而是对人物的精彩演绎。需要研究的是沈先生的奇、绝、巧、妙是怎么想出来的?我想借用一个“刁”字来概括,这里的“刁”字是指想象独特、令人意想不到。我以为奇、绝是结果,“刁”是构思的方法。构思的“刁”才能产生意料之外的惊奇。

美:看沈先生的戏是美的享受,这美是多方面的,其中有“大青衣”的行当之美,又能变化出不同人物的个性之美,那形象的端庄秀丽,身段的婀娜多姿,眉目的灵动闪烁,水袖的抖拂翻卷,唱念的千回百转,人物的风情万种,无不在一个美字上体现得光彩照人。作为乾旦,既有古代女子的柔美,又蕴含着一股坤旦缺少的阳刚之气,是刚柔相济之美。沈氏表演艺术为京剧青衣行当添上了大气之美的绚丽色彩。

韵:戏曲是讲究韵味的艺术。沈先生的戏气韵生动,韵味无穷。这韵味体现在唱做念舞之中,它是张弛、快慢、抑扬、轻重、曲圆组合的交响。沈氏的艺术韵味,蕴藏着“意”的内涵,沈先生的韵味是“意”(内容)的抒情表达,是“有意味的形式”。这是沈氏艺术又一独特之处。

神:戏曲表演艺术讲究神形兼备,尤重写意传神。但要将“神”用好,并非易事。沈先生的表演却是一个“神”字了得!在人物塑造上,以假写真,真在神似,出神入化;人物形态,以神领形,丰富多彩;一双美眉传神表意,将人物内心情感描绘得真切动人。沈先生那聪慧的双眼,似乎能容纳众生百态。表演中善用神、会抓神,是颇费心思得来的,他集一切技艺汇合在人物的“神”上,由心而发,灵活多变,挥洒自如,恰到好处。所以沈先生扮演的人物,神气十足、神采飞扬。这正是沈先生演戏很神的秘诀。

第二、唱念艺术:

戏曲戏曲,一半戏一半曲。沈先生的戏,唱念占“半壁河山”。唱念是文学,同时也是表演,唱念与表演相辅相成、相得益彰。沈先生之唱念,具有独特艺术个性,受到内外行的高度赞扬。

沈先生天生一副好嗓子,能跨老生、小生、青衣三大行不同发声方法,声音悦耳动听达余音绕梁的境界,实为罕见。沈先生不仅嗓子好,对唱法深有研究。发声位置、气息运用,十分科学,随心所欲;声腔承传统正道,取梅、程、尚、荀、张各派精华融合一体,形成清新高雅的沈氏风格;唱法上高、宽、亮、轻、重、顿、挫、刚、柔,灵动多变。节奏处理因人而设、因情而发;激情时如涌泉奔放;婉转时似溪流回转,轻柔时似茧中抽丝;吐字上讲究字真句明、清晰、圆润、鲜明流畅,富有弹性,好似珍珠落玉盘。运腔时或行云流水、或顿挫轻重缓急,在板、眼和琴声中唱出了人物多种情感节律。沈先生的演唱,美在韵味,声音有韵、韵中有味,在那雅、正、曲、圆的韵味中彰显出美的味道,使观众欣赏到那美到心田的愉悦,所以常常能激起满堂喝彩的叫好声。沈先生的演唱不仅是以声传情,还能以声传神,通过听,你似乎看到了那人物活的灵魂和神态。这一点尤为特殊。可以说沈先生的演唱自成一派,是当之无愧的一位大师级艺术家。

沈先生的表演艺术,是一个综合系统。“做”的八个因素,唱的多种因子是不可分割的有机组合,是相互贯通的风格体系。以《玉堂春》为例:在“会审”一折中,苏三跪在公堂(面朝观众)正中,堂上坐的主审官是情郎王金龙,左右案上坐着两位陪审官(红袍、蓝袍),二人有意让苏三招出与王金龙的恋情,此情此境,苏三十分尴尬,不得不说又难以启齿。在二官的紧逼下,苏三无奈唱出“16岁开怀是那王……王公子啊……”。常规演法,只是在唱中作出一般性的为难和害羞而已。但沈先生的演法突破常规、与众不同,当唱“十六岁”时苏三害怕地偷看左右陪审官,又羞涩的垂下双目,双手指握一缕头发,转动着、拉扯着、随着唱腔轻轻摇头,将苏三的无奈、娇媚、羞涩和说不出的难言之隐,又不得不说的心情,如工笔画描绘得极为细致。此时,苏三意识到不该讲出当初隐情,紧张地用握着头发的左手挡住嘴,睁着慌张的双眼左右顾盼二位陪审官,进而用右手臂挡住羞涩的脸部。精彩的表演引来满堂喝彩声。陪审官让苏三往下讲,苏三唱“是那王公子”时,沈先生对这几个字有精到的处理:唱“是那”时,苏三不安的回看,又脱口唱出“王”字,向左指的右手急收,双手托腮做惊慌之状,二官追问道:“王什么?”苏三无奈的唱出:“那王公子啊……”,唱罢又用手臂挡脸。短短的一句话,迎来三次叫好声,获得内外行的高度赞叹!

沈先生之表演艺术,多角度、多层面地呈现出其风格的独特性。如表演古代女子谈婚论嫁及爱情时,通常演法是:以手遮面,羞涩地含笑低头转身。沈先生的处理则与众不同:剧中女子见小生(心爱的人)时,一个停顿后转向观众,满面喜悦头部轻摇,眼珠闪动着。表现出女子心中暗喜,随即双手捂面,不好意思的转身躲开。在《凤还巢》中,当程雪娥唱完:“命奴家在帘内偷觑郎君”时,沈先生利用“花过门”,用手大抛袖,左手一捂脸,水袖落下来后,再往上抛,很好地表现出雪娥的内心喜悦。这个动作每次做都是满堂好。

在戏曲舞台上司空见惯的表演,沈先生却能创造出令人惊叹的华彩一瞬,这一瞬是不同凡响的创新,所以能带来令人难忘的美好记忆。

从上面两个例可以看到,沈先生的精彩是综合性的精彩,是“真、活、精、势、刁、美、韵、神”等元素的有机构成,是生活与艺术,表演与唱念的完美结合。达到“情理之中、意料之外”的艺术境界。我认为浪漫现实主义是沈氏表演风格的本质特征。

探索之路

人们不禁要问,曾是交通不便的山城重庆,学艺难免会有一定阻碍,又怎么会产生出这样一位艺术大家呢?考察发现,沈先生的成功与他的天赋条件,自强不息,努力奋斗,勇于创新,苦心钻研以及艺术悟性和艺术方法是密不可分的。

1、继承与发展

沈先生十三岁学京剧,主演剧目达数十出之多,可谓是传统基础雄厚。但沈先生不墨守成规,不固步自封,力求在继承的基础上发展创新。有人问:“你这样没完没了的改动、创造、创新,传统不是让你改掉了吗?”沈先生说:“时代在前进,艺术也要前进”“传统不是固定的”“凡有成就的艺术家,无不具有不断求变化的创造勇气和毅力......都是艺术家们把握常、变之间的辩证关系,刻意求变的结果。”“不过,不管怎样改动,创造、创新、万变不离其宗,京戏总得姓京。”京剧的继承创新是一个时代命题,有的只能继承,不能创新,有的又新得离谱,失去本体。对传统怎么继承创新呢?回顾沈先生的表演艺术,通过多年实践探索,力求回答京剧继承与创新的时代课题。以沈先生的经典“三出半”为例:戏还是老戏,沈先生却赋予了新的生命气象,其中经验值得学习和总结。

沈先生创新的前提是“转化”——让老戏向现代审美转化。其一,是取生活之源入戏,赋予现实色彩;其二,深入研究人物行动的情境、情感,从人入手进行艺术处理;其三,对老唱腔进行节奏的抑扬顿挫、轻重缓急及唱法做新的调整处理,使老腔有了生命的活力,老腔唱出新声;其四,是眼神、形体、手式等技能,成为内心外化的符号。所有表演“出实用虚”,使唱、做浑然一体,达到现实(真)与浪漫(戏曲化)的高度统一,使艺术的表现力生发出新的艺术的魅力。

沈先生的经验应证了“守正创新”是传统京剧发展的动力,守正是继承,创新是发展,通过创造性转化,使传统戏生发出新的风彩!

2、爱好的支撑

沈先生说:“我一辈子就喜欢戏”。到公园晨练,一路都要琢磨唱腔,听到喇叭播放京剧唱段,便立足倾听。平时只要无公事,就在家里研究、修改唱腔和身段,研究戏情戏理及表演方法。几十年如一日,纵遇困难仍矢志不移。一个“喜欢”历经六十余载,日积月累终成大业。一个“喜欢”,其中有多少不为人知的艰难,但他追梦不止,用坚毅和智慧换来了艺术的辉煌。

3、广采博纳

有评论说:沈先生的戏有“梅的典雅大方、程的幽咽婉转、荀的妩媚纤巧、尚的浑圆刚健、张的华丽柔美。”但沈先生并没有跟这几位大师学过戏。曾有机会拜尚小云、张君秋为师,因种种原因失之交臂。郭汉城先生说:他演的张派名剧《望江亭》是从收音机和电影中学来的。地处重庆交通阻碍,只要有名家来重庆演出他都不放过,认真观摩、悉心体会程砚秋、周信芳、尚小云、荀慧生的精髓,潜移默化地为我所用。郭汉老指出:“沈福存师出无门……但,他能利用其中有利因素。用他的话说:就是没有‘紧箍咒’。他能从大师们的演出中悟出演出真谛,创造性地演出了大师的作品,形成了自己独特的艺术风格。”郭汉老感叹道:“沈福存的艺术来之不易!”沈先生深谙“学我者生,似我者死”的道理,敬重前辈又不拘泥一格,不刻意追求一模一样。而是巧妙地取前辈艺术精华,化在自己的血液中,化出沈氏新的风格来。

沈先生不仅向同行学习,也向其他艺术学习借鉴,看了外国电影也会从中“偷”取借鉴有用的元素。平时他善于观察生活中芸芸众生的行为举止,就连儿童都是学习对象。他说:“有一次去朋友家,推开门时一小女孩见我吓一跳,手指弯曲着放嘴唇上,大眼看着我,后来我就把小女孩的动作用到了戏上。(《玉堂春》‘会审’就有这个动作)”,令你意想不到的是,沈先生还向票友征求意见,有的戏是跟票友学的。当今,谁能做得到?

综上所述可以看到,沈氏艺术风格是在广采博纳中铸就的。沈先生认为:继承与借鉴“既要有宏观的畅想,又要有科学的实践;既要有冲出凝固、因袭、封闭的胆识,又要有在吸收、融化、补充、丰富自己时,保持京剧风格的完整统一。”“要对前辈演员的艺术进行科学的分析和总结,融会众长,独树一帜,及时地创造出为观众所喜欢的京剧艺术。”沈先生的成功,是对传统、生活及其它艺术元素进行创造性转化的结果。

艺术思维

沈先生的诀窍,取决于艺术思维的正确性。在探索戏曲发展的实践中,正确、科学的艺术思维尤为重要。下面就沈先生的艺术思维做一些探究。

1、大格局思维:

沈先生认为:戏要把握时代脉搏,跟随时代的前进创新发展。这就是大格局思维。心有大格局才有大视野,广采博纳;心有大格局才有前瞻性,探索京剧继承与发展的大事;心有大格局才有梦想的追求,苦心研究,大胆创新;心有大格局必有大智慧,才能创建起独树一帜的沈氏表演风格,创造出大气的神品来。

2、拓散思维:

沈先生尊重传统又不拘一格,他为了京剧的发展,将触角向四方拓散,广采博纳,丰富了艺术资源,才能创造出许多与众不同的表演形式。

3、逆向思维:

逆向思维,就是往反方向思维。沈先生的戏既循京剧常规,又能打破常规,获得意想不到的艺术反响。从《玉堂春》中就看到打破常规后的精彩。逆向思维也就是换个角度思维,思维角度不同就能产生新的创造。

4、综合思维:

拓散中所获资源是零散的,有的甚至是不能兼容的。所以,必须根据需要筛选,择优而用。再综合到某一戏某一人物上。综合不是堆砌、混合,而是艺术的化学有机合成。

5、京剧思维:

沈先生说京剧要姓京,万变不离其宗。它的创新没有离开京剧精神。京剧思维就是京剧程式思维,将生活所得及其他艺术元素转化为京剧程式。

6、意象思维:

通过想象,找到人物形象感,形成意中之象立于舞台。

7、神形思维:

让形式与神情有机结合。以神领形,又以形传神。沈老神形兼备的艺术表演,达到了自由王国的境界。

8、精巧思维:

沈先生的表演十分精到,精中有巧,灵动鲜活起来,妙趣横生。

9、辩证思维:

作为男旦,沈先生更能从男人的视角来体现女性的特点。沈老深谙演戏的辩证之理,在刚柔、抑扬、快慢、起伏、真假、虚实,生活与程式诸多方面,在对立统一中处理得恰到好处。一阴一阳谓之道,辩证思维就是艺术哲学思维。

10、剧场思维:

剧场思维就是观演思维。沈老深知戏是演给人看的,要适应当代观众的审美需求。观众需要什么?我应给予什么?怎样点燃观众心中的火花?这是演员的梦想,要想达到谈何容易?但沈老拿捏得十分到位,通过自己的表演,引爆剧场强烈反响。剧场思维是引导观众走进剧场的法器。沈老的经验值得研究。

四、美学品格:

沈先生的戏独树一帜,是因其美学品格铸成的。这种美学品格扎根于中华美学沃土,是从京剧美学精神中生发出来的沈氏艺术个性之美。它包括以下方面:

大美之美,有书画家提赞:沈先生“大青衣”。一个大字道出了沈先生的美学品格。庄子曰:“覆载万物者也,洋洋呼大哉!”古人云:“大美谓覆载之美也。”从“大美”的角度看沈先生的艺术,涵盖了中国美学、京剧表演学、人文、社会及辩证哲学诸多方面。由之构建成大气卓然、大气回荡、雅俗共赏的表演风格。

“中和”之美:沈先生遵循京剧本体是为“中”,吸收梅、尚、程、荀、张派精华,借其它艺术特色、取生活人事为我所用是为“和”。在综合融会贯通中形成沈氏表演艺术的“中和”之美,要融会综合确非易事,但沈先生却做得十分完美。其诀窍是在立足本体,以我为主,有选择的组合,在糅和中构成了沈氏风格。

平易浅显之美:沈先生认为,戏是在剧场“一次过的艺术”,表层故事务必使所有观众听清看明,“要在平易中见美”。但平易不是简易,沈先生说:演戏要“贴近生活、贴近大众”,“合时宜”适应观众的审美要求。他强调:“真实就是美”。假戏要真做,既要艺术、又要真实。沈先生要求把自然复杂的事物加以提炼、集中,做到典型、简炼、美化。并在艺术技巧上作了许多精心的处理。所以“浅显”不是浅薄,而是“贵在浅显明白而富有深意”。沈先生提倡的平易、浅显之美,道出了一个被人淡忘的戏曲表演美学的真谛!

韵味之美:韵味,在京剧艺术中占有重要的美学价值。沈老运用起来可谓是得心应手。对身法之气韵,表演之神韵、唱念之声韵都达到了极高境界,形成了自己的美学特征。“味,在中国古代美学中,是一个意蕴丰富,形态多样的审美范畴。”(《中国美学范畴辞典》)反映在京剧中有意味、诗味、神味、玩味、风味等等,沈先生的唱、做无不有生动的体现。沈先生的戏贵在与人、与情有机结合,那独特的意味之美,生发出无穷的艺术魅力。沈先生说:“唱的韵味,是由个人天赋音色与后天修养、追求融合一体的,韵味似乎除了物质的东西外,更多的则属于精神范畴。”此论值得深思!

机趣之美:沈先生说:“表演不止于青衣,花旦之规范,还要有机趣”。所谓机趣,是有机的趣味,而非一般的逗趣。“在审美判断中,中国历来多衡之以趣。”(《中国美学范畴辞典》)“趣”有多种含义。如:情趣、理趣、意趣、真趣、天趣、生趣、奇趣、逸趣、趣味等,在沈先生的戏中多有表现。所以沈先生的戏好听、好看,妙在有趣、有味。戏与趣,是观、演之间的桥梁,是点燃剧场反响的火花。是将戏演活的发动机、是演戏的真谛。戏要演得有趣,谈何容易?趣,是艺术家主观情感、修养、趣味的体现,是智慧的反映。沈先生真是一位深谙剧场艺术的大家!

精致与势之美:沈先生的戏以精致之美著称剧坛:“三出半”就是精美的典范。“精益求精”是沈先生的毕生追求。他说:“艺术要少而精”“少多少,是京剧舞台表演艺术的一条重要规律,要‘师造化以揉已情’”。所以,沈先生对故事情节总要反复推敲,去粗取精;对人物情感要深入研究;对表演手法精择细选;对唱念要字斟句酌,一板一眼、一腔一声都要反复琢磨,一丝不苟。为求精致似乎到了物理的程度。沈先生的戏因精致而精湛、因精湛而精采!“精致”又是与中国古代美学的“势”论相辅相成的:“势”是谋篇布局,其统一性形成艺术风格;“势”是灵动变化的,是运动的力度,“精致”借“势”而彰显;“势”是节律、节奏,能影响观赏者对艺术的感受,引燃观众的心里火花。沈先生的表演艺术,是“精致”和“势”的张力构成的独特之美。

辩证之美:沈先生的戏,充满着中国古代美学的辩证之美。如:虚实、真假、形神、张驰、抑扬、顿挫、动静、轻重、缓急、开合、收放、方圆、雅俗、技艺、意象、浓淡、繁简、阳刚、阴柔、豪放婉转等等,在沈氏风格中无不体现得淋漓尽致,在辩证中显出艺术之美。

综前所述,可以清晰地看到沈先生是京剧界“守正创新”的典范,给人带来的艺术启示是丰富多彩的。数十年来,他心怀文化自信,为京剧的继承发展创新,奋斗不止,探索前行。用现代审美激活了传统戏曲的生命力,取得了卓越的艺术成就,为京剧传统和创新发展作出巨大贡献!

他的艺术经验是一笔宝贵的艺术财富,具有很高的学术价值,值得深入研究。“艺精已至名盛,道正方能声远”!德高望重的京剧表演艺术家、教育家沈福存先生虽然离去,但大师的风范和他那精美绝伦的沈派艺术之花,必将永远在京剧舞台上绽放着灿烂的光彩!

(作者:欧阳明,78岁,国家一级导演。)

亲爱的用户,“重庆”客户端现已正式改版升级为“新重庆”客户端。为不影响后续使用,请扫描上方二维码,及时下载新版本。更优质的内容,更便捷的体验,我们在“新重庆”等你!

亲爱的用户,“重庆”客户端现已正式改版升级为“新重庆”客户端。为不影响后续使用,请扫描上方二维码,及时下载新版本。更优质的内容,更便捷的体验,我们在“新重庆”等你!

数字报

数字报

手机报

手机报 通讯员投稿

通讯员投稿