华龙网-新重庆客户端

听新闻

听新闻

开栏语:你穿过风雨走来,百年峥嵘播撒医者大爱;你点燃宽仁薪火,医者仁心温暖巴渝大地!几间老房子,一群朴实而热诚的医学专家,一个大内科、一个大外科、一个妇产科,这是你满身风雨时给予患者的庇护;两大院区、34个科室、数千宽仁人,无数次迎难而上,建成一个又一个重点学科,这是你峥嵘岁月里对于患者的承诺……翻看重庆医科大学附属第二医院的学科发展历史,从最早学科初建时的筚路蓝缕到如今学科全覆盖的风华正茂,本着一生为医的仁心,一代代宽仁医者用智慧星光点亮了这所有着130年历史的医院。为纪念建院130周年华诞,重庆医科大学附属第二医院联合华龙网,开设“【百年宽仁丨晒传承·晒发展】系列专栏,忆百年风雨路,看今朝医者情!

重医附二院麻醉科科志

·1963年 麻醉组成立

·1980年 麻醉科正式成立

·1986年 开设疼痛门诊

·1995年 开展术后镇痛

·1996年 开展心脏手术麻醉

·1998年 开展无痛人流

·1999年 获准为麻醉学硕士学位授予点

·2002年 开展无痛胃镜,现为重庆市无痛胃镜率最高的医院之一

·2003年 开展器官移植手术麻醉

·2007年 搬迁至新外科大楼;全面实现了麻醉科和手术室的现代化信息管理。

·2009年 增设麻醉复苏室

·2019年 获批为麻醉学博士学位授予点

·2020年 成为博士后流动站

·2021年 麻醉门诊正式开诊

麻醉就是“打一针,睡一觉”?这可能是不少人对麻醉医生的最大误解。事实上,在我们每个人的就医过程中,不管是从无痛胃镜等日常辅助检查项目的“精准舒适”到危急重症抢救时的“生死时速”再到开展疼痛诊疗缓解疼痛的“人文关怀”,麻醉医生早已成为抢救生命的支柱力量。

从上世纪60年代毅然成立麻醉组,开启宽仁麻醉学科发展新纪元到如今成为实力雄厚、设备先进,集临床麻醉、疼痛诊疗、教学科研为一体的一流临床科室;从最初学科成立的寂寂无名到如今飞速发展的风华正茂,40余年的时间里,重庆医科大学附属第二医院(以下简称:重医附二院)麻醉学科经历了从无到有、从小到大、从“辅助”到“支柱”的发展历程,这正是一代代宽仁麻醉人对“星光不问赶路人,时光不负有心人”的最美注脚。

“随着麻醉学科的不断发展,如今作为和医院各个科室密切相关的平台科室,麻醉学科早已告别了单一追求‘不痛’的目标,而是要秉承‘无痛舒适化’的原则,全力实现以改善预后为目标的围手术期的全程器官保护和患者结局改善的的最终目标,这也是我们所有麻醉人的最终使命。庆幸的是我们宽仁麻醉人正沿着这样的目标披荆斩棘,一路高歌!“说起学科的发展,重医附二院麻醉科主任黄河的话掷地有声!

首批成立麻醉专业组

薪火传承延续麻醉血脉

俗话说:“外科医生治病,麻醉医生救命。”这说的就是麻醉医生的重要性。早在1892年宽仁医院成立时,医院虽然还没有独立的麻醉科室,但麻醉工作与外科手术就已经同时开展了。当时的麻醉工作由外科医生承担,主要由外科医生先对病人实施麻醉,交给护士观察,然后再做手术。这种模式虽然在当时解决了不少外科手术难题,但随着医疗技术的发展以及手术量的增多,单独成立麻醉学专业组也摆上了医院的议事日程。

1949年新中国成立后,我国麻醉医疗事业真正萌芽。上世纪60年代,重医附二院成为首批设置专门麻醉医师的医院,陶永秋成为重医附二院首个专业麻醉医师。1963年,为了满足日益增多的麻醉需求,重医附二院麻醉组应运而生,最初隶属于大外科,宋建云作为首位麻醉组长,开启了重医附二院麻醉学科发展的奠基之旅。经过十余年的积累,1980年,重医附二院麻醉科正式成立。

科室成立之初,麻醉设备简陋,麻醉药物简单,但宽仁麻醉科的前辈们却凭借着摸脉搏数心率、捏皮球量血压、用乙醚滴在病人口鼻处的纱布上做麻醉、手工打磨硬膜外穿刺针、脚踩抽吸器来吸痰等土方法克服了设备短缺等种种难题,在那个缺医少药的年代,为患者的健康保驾护航,在不断精进技术和积累经验中为麻醉学科的发展留下了不可磨灭的坚实记忆。

1989年,我国卫生部对麻醉学科的建设与发展出台了里程碑式的“12号文件”,明确指出麻醉科由医技科室改为临床科室,并明确了麻醉科的业务范围。借着学科发展的政策东风,重医附二院麻醉学科发展也走上了快车道。

40余年来,重医附二院麻醉科始终传承着宽仁麻醉人不畏艰难、勇往直前的血脉精神,大力推动科室在危重症救治、疼痛诊疗、体外循环与生命支持、输血与血液保护、日间手术、加快术后康复外科等领域的发展,从最初岌岌无名的小科室变成了如今实力雄厚、设备先进,集临床麻醉、疼痛诊疗、教学科研为一体的一流临床科室,成为守护西南地区群众健康的坚实力量。

不断“破圈”走出“手术室”

多管齐下打造“高品质麻醉”

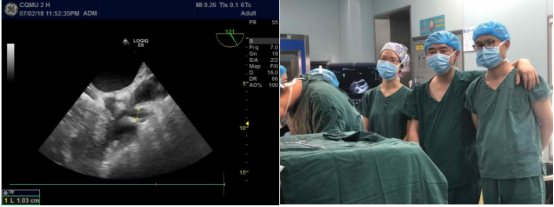

2007年,搬迁至新外科大楼,手术室增至3层,共拥有15间现代化的洁净层流手术间,为外科手术的发展提供了强有力的后盾;2009年增设麻醉复苏室,年工作量由1960年的300余例上升到2009年的28000余例;2018年,麻醉科江南院区开业,建成 40间现代化手术室,德国索林体外循环机、GE logic E9 超声机、GE vivid E95 超声机等众多大型高端医疗设备一应俱全;不断精进技术,可开展高龄危重患者、高危产妇、婴幼儿手术麻醉,肝、肾移植手术麻醉,体外循环下心脏直视手术麻醉等众多先进麻醉技术,为无数危重症患者畅通“生命通道”……进入新世纪,随着医疗技术的不断进步以及设备的不断更新,作为西南地区首批开启麻醉学科建设的重医附二院麻醉科也成了守护西南地区群众生命健康的重要力量。

“要不是重医附二院的这些医护人员,我恐怕当时就下不来手术台了!”说起两年前生产时的惊险一幕,王惠(化名)有着说不完的感激。2020年初,患有红斑狼疮免疫疾病又怀有双胞胎的王慧在重医附二院进行破腹产手术,但术中却突发肺动脉栓塞、全身多处静脉血栓以及心脏骤停等情况,命悬一线,幸运的是在重医附二院麻醉科、妇产科等多学科医护人员的共同努力下,24小时内王惠先后经历了子宫切除术、开胸手术下肺动脉取栓等三次大手术,术中输血量达1万多毫升,术后又转入ICU观察了40多天后,终于转危为安,母婴平安。而这样成功为危重症患者“保命”的案例在重医附二院麻醉科比比皆是。

而为了进一步推进学科发展,如今的重医附二院麻醉不仅首创基因预测联合时间处方干预镇痛、双机制肿瘤介入栓塞镇痛、胰腺癌超声神经干预镇痛等先进技术,建立了肺栓塞、严重心律失常等危重症救治体系,在疑难危重患者、老年患者、心脏疾病患者非心脏手术的麻醉达到国内先进水平,而且结合患者需求,多管齐下不断延伸麻醉学科内涵,全面推进麻醉学科发展做精做细。

麻醉医生的“战场”就是手术室?事实上,近年来,重医附二院麻醉科医生早已走出手术室,参与到患者整个围手术期的生命保障、舒适化诊疗中来以及康复治疗中来,将麻醉平台扩展至全院。“针对住院患者,从术前准备开始,我们就会积极参与进来,通过问诊、联合查房等在了解患者身体状况的同时,进一步将患者调整至手术最佳状态;术中,我们会利用各种先进技术和检测设备保障为患者顺利手术提供安全保障,比如说研发了老年围术期智能风险分层评估系统AI-GRAS,全程评估患者风险;术后,我们还会进一步为患者提供预后的舒适化诊疗等,并且在患者出院之后我们还会利用人工智能技术进行随访调查,通过精准麻醉,助力患者尽快投入到正常的生活工作中来!”说起如今麻醉科的创新发展,重医附二院麻醉科主任黄河表示。

在此期间,除了积极开展术后镇痛、无痛分娩、无痛胃肠镜、无痛宫腔镜、无痛人流、无痛纤支镜等舒适化诊疗外,麻醉科还通过多学科协作,例如与肿瘤中心合作开展癌性镇痛诊疗,探讨和研究如何更好地为患者提供“家庭镇痛”服务等多种特色诊疗模式,进一步提高患者就医的舒适感和满意度。

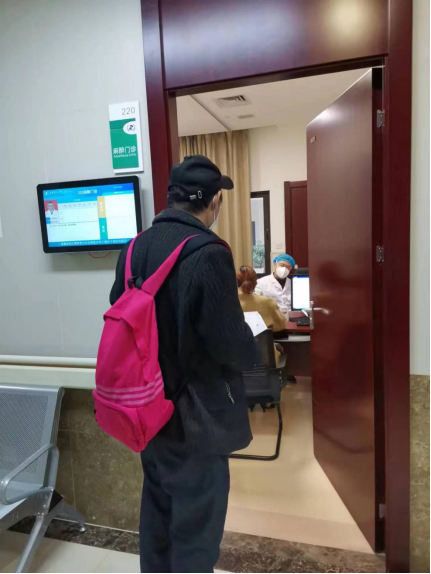

值得一提的是,为了进一步满足患者多样化麻醉镇痛需求,2021年8月16日,重医附二院江南院区麻醉门诊正式开诊,可为患者提供各种麻醉健康咨询、无痛诊疗技术介绍等医疗服务,这也标志着麻醉医生真正从幕后走到了台前。

“麻醉门诊开诊以来受到了广大患者的关注,通过麻醉门诊的提前介入,不仅助力越来越多的日间手术顺利开展,而且通过进一步优化门诊诊疗流程,极大地缩减了患者住院时间,降低了整体医疗费用,同时增强了临床麻醉安全性和可控性,提升了麻醉质量!”说起麻醉医生走到“台前”的变化,黄河主任颇为自豪。

全力推进“醉”美护理

为西南地区输送护理人才

说起护士,大多数人脑海中的形象都是穿着洁白护士服,头戴护士帽的白衣天使。不过在守护生命的过程中,还有一个特殊的护士群体,他们就是麻醉科的护士们。

“醒醒,睁睁眼睛,可以听见吗?可以握住我的手么?请攥攥您的拳头……”从几个月大的孩子到八九十岁的白发老人,多年来,在重医附二院麻醉护士温和的呼唤是患者手术成功后醒来听到的第一个声音。

“近年来,随着国家对麻醉科护理专业的重视,我们麻醉科护理团队也有了长足发展。如今我们的麻醉科护理团队除了有大家熟知的在手术过程中配合医生开展手术的手术室护士外,麻醉科复苏室的护士也是必不可少的一部分。要知道,患者从手术完成到麻醉完全清醒需要一个恢复的过程,这个过程中就需要我们复苏室的护士对每位患者进行全程监护、吸痰、拔管,时刻关注病人状态,做好苏醒期患者病情监测、管理与记录,为患者全麻术后气道梗阻、通气不足、呕吐误吸或循环功能不稳定等风险保驾护航,确保患者顺利度过围手术期并安全返回病房,这对我们护理人员的技术等各方面要求是全方位的。”说起麻醉科护士工作的重要性,重医附二院麻醉科护士长唐佳解释道。

多年来,重医附二院麻醉科护理团队聚焦学科发展,在护理团队建设、护理品质提升以及科研等方面也取得了诸多成绩。以压疮护理为例,如今重医附二院麻醉科护理团队已经从术前评估到术中管理预防等形成了一整套护理品质管理体系,并在临床和科研中取得了不少新进展,获得了业内以及广大患者的认可。2019年,重医附二院麻醉科护理团队成为重庆市护理学会麻醉专委会主委单位,也是唯一的重庆市麻醉专科护士培训基地,为推进西南地区的麻醉护理人才培养和学科建设发挥着重要作用。

医教研三驾马车齐头并进

成就西南地区中坚力量

医教研协同发展是三家综合医院学科发展的必经之路。自建科起,重医附二院麻醉科就始终朝着医教研协同发展之路一路奋进,取得了累累硕果。

在教学方面,麻醉科承担了重庆医科大学第二临床学院5年制本科、7年制硕士和外国留学生的中英文教学任务以及进修医生和规培医生的临床培训任务。自1999年获准为麻醉学硕士学位授权点,2019年获准为麻醉学博士学位授权点以来,科室聚焦基于大数据的结构化与个性化教学体系的构建与应用,强化基础知识与临床技术的融会贯通,为西南地区培养了大量高素质且具有丰富临床经验的麻醉学人才。同时,作为副主编参编人民卫生出版社《野战内科学培训教程》,作为参编人民卫生出版社高等学校教材《影像护理学》。

在科研方面,自2016年起,科室聚焦疼痛机制与诊疗、生物节律机制与临床应用、危重症器官保护与线粒体机制等三个主要研究方向,大力开展科学研究。目前科室共承担各级各类科研项目 30 余项,其中国家级项目 11 项,国际专利发明 1 项,累计研究经费超过1000万元。近年发表论文100余篇,其中SCI论文49篇,单篇最高影响因子为32.976分。值得一提的是,目前科室不少科研专利正在转化中。比如以纤支镜、高流量通氧设备助力患者麻醉苏醒等研究已经应用于临床中,取得了显著成效。与此同时,关于生物节律机制的临床研究也有了新的突破,目前用药物调整人体节律状态的研究已经取得了国际专利,未来将直接应用于临床中,进一步避免手术并发症的发展。

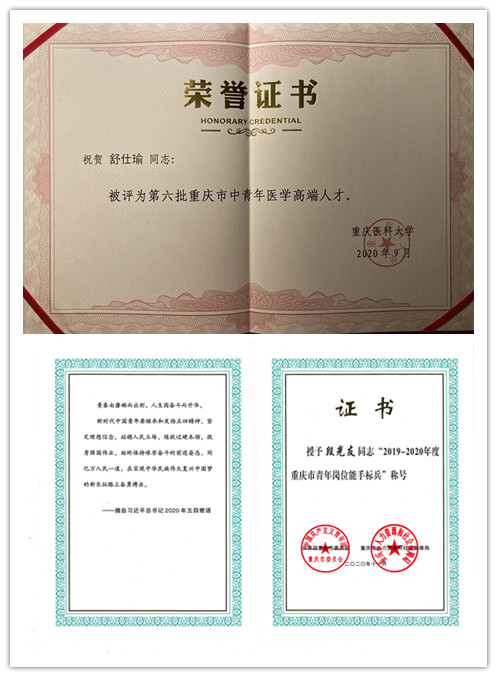

而这些成绩的正得益于近年来重医附二院麻醉科打造的一支“精兵强将”。在人才布局上,科室围绕科研人才多元化积极引进高素质人才。目前科室已拥有正高级职称6人,副高级职称13人。科室医师队伍中<35岁者超过30%,均为博士后学历,以段光友副教授、鞠大鹏副研究员、陈兵博士后、段晨阳博士后、舒斌博士后等为代表的青年骨干力量已成为科室发展的中坚力量,每年科室以青年医生为主力的IIT研究立项超过20项。其中,黄河获得“重庆英才·创新领军人才”称号,段晨阳获得“博士后创新人才支持计划”。

值得一提的是,如今科室成功创建重庆市重点临床专科,并在学术交流中被推选成为中华医学会麻醉学分会委员单位,重庆医院协会麻醉管理委员会主任委员单位,重庆医学会麻醉学分会、重庆市中西医结合学会麻醉学分会、重庆市医师协会麻醉师分会副主任委员单位。

全面深化学科内涵建设

为守护生命奉献青春力量

因为工作的特殊性,麻醉科医生作为无影灯下的“幕后英雄”,很少被患者认识或关注,但是这却并不妨碍一代代宽仁麻醉人怀抱着一颗颗火热的医者仁心前赴后继地在推进学科发展,守护生命的光明大道上一路向前奔跑。

在黄河主任的办公室,挂着一张2008年“5.12”汶川地震后他在震区抢救病人时的照片,这张照片也时刻提醒他作为麻醉医生的职责:“既然选择了这份无影灯下的工作,就要担负起为患者打开生命通道,成为患者手术‘生命守护神’的职责!当利用自己所学挽救一条生命,看着患者重新回归到正常生活时,这就是我们麻醉科医生的最高荣誉!”

“我国现代麻醉学科发展虽然起步较晚,但在一代代先驱的不断拼搏下,如今麻醉学科已经成为现代医学发展的支柱力量,在守护群众健康中意义重大,未来大有可为!而在科室的未来发展之路上,更需要我们每一位宽仁麻醉人持续创新,深化麻醉学科服务内涵,步履不停,为开创麻醉学科的广阔未来贡献青春力量!”对于麻醉学科未来的发展,这是重医附二院麻醉科全体医护人员的心声!

(文/马甜)

热点推荐

热点推荐

分享成功

分享成功