作者:刘志英

内容提要:民国时期的县银行,虽发端于1915年,然而一直发展迟缓,直到1940年1月20日《县银行法》颁布之后,在西南西北大后方才有了较快发展,并达到一个小高潮。本文认为:战时县银行在大后方的推设是国民政府构建战时大后方金融网的重要举措,也是实施战时新县制的配套措施,根本目的是厚植抗战建国的物质基础。县银行战时的大量出现是在特殊背景下政府不遗余力倡导的结果;县银行的发展推动了大后方金融网络的建设,并有利于地方经济的发展;战时县银行的发展主要集中于大后方的四川与陕西两省,尽管其分布趋势很不平衡,但对于改变近代中国金融机构区域分布不合理的状况仍有着积极意义。

关键词:抗战时期;大后方;金融网络;县银行;作用

民国时期的县银行,其前身可追溯到北京政府时代的农工银行。早在1915年10月8日,即由北京政府财政总长周学熙呈准公布《农工银行条例》46条,规定:“农工银行,以通融资财,振兴农工业为宗旨”,“以一县境为一营业区域。在一营业区域内,以设立一行为限。”周氏一面于财政部内,设立全国农工银行筹备处,以王大贞、陈昌谷二人为主任,卓定谋等4人为筹议员,负责统筹各省农工银行的设立及推进事宜;一面在京兆区域内,择定昌平、通县两县,各设农工银行一所,以为全国示范。后全国各地仿行而设立者颇多。这些农工银行与国民政府时期所谓的县银行,在本质上颇为相似,或可称为“准县银行”。但这些农工银行,因自身和外部环境的种种弊端,发展并不理想,几年后大都停业,在我国银行制度史上,并未发生重大影响。1935年11月4日国民政府进行法币改革时,决定成立县乡银行,以推行法币于中国广大之乡村,同时完成各项章则,成立筹备处积极推进,后因各方意见未能一致,乃暂行搁置。据统计,在1937年七七事变爆发以前,我国以县镇为营业区域的银行仅26家,其中属于浙江省者最多,达13家,占全数1/2以上。其次为四川5家,江苏3家,陕西、湖南、广东、福建与北平各1家。直到抗战发生之后,国民政府急欲完成内地金融网,对于调剂地方金融,扶助经济建设,发展合作事业甚为重视,并于1940年1月20日公布《县银行法》,由财政部通行各省政府,督促各县积极筹设。此后,全国各地县银行依法成立,且每年都有增加,并在1942—1944年、1946—1947年间形成两个高潮。在第一次高潮中,据统计,到1945年8月抗战结束时,全国成立的县(市)银行总行数已达284家,分行193家。主要分布在国民政府统治的西南、西北地区,尤其是以四川、陕西等省的成绩最为突出。在战后形成的第二高潮中,截至1947年12月底,全国县银行已达544家,其中,1946-1947年两年共计新成立243家,但此时发展的中心地区已向东部转移,而属于大后方的各省,仅67家(宁夏与青海仍然一家都没有),占全国总数的12.32%。而抗战时期西南、西北县银行之所以能得到迅速发展,与国民政府建立大后方金融网以及推行新县制的政策紧密相连,是当时这些举措的重要一环,也事关抗战大业的前途,具有重要的研究价值。然而,纵观现有的研究情况,对战时县银行进行专题研究的成果屈指可数,尚属薄弱。本文将根据相关档案及文献资料对抗战时期大后方县银行发展的背景、情况及其与大后方金融网构建的关系和作用等方面进行专题探讨,以就教于学界。

三、大后方县银行建设的评价

县银行在战时大后方的快速发展并非常规式发展,而是在特定环境下依靠政府大力推动的结果,是典型的强制性制度变迁。并且县银行在大后方的推设并非孤立的,而是构建大后方金融网络的重要一环,是建立新县制,发展地方经济,厚植抗战建国物质基础的重要举措,因此大后方县银行的发展所产生的影响也是十分广泛而复杂的。

(一)县银行作为一种新式的现代金融机构,在战时的大量出现是在特殊背景下政府不遗余力倡导的结果,有利于大后方地区现代金融的发展。但是,大后方县银行的发展存在很大的不平衡性,而且可持续发展的动力明显不足。

战前,大后方地区社会经济和金融事业极为落后,而全面抗战爆发后,则迎来了一个大发展时期。抗战时期,建设大后方金融网,成为稳定金融秩序,保障战时经济运行,支撑抗战的头号大事,而努力筹设发展县银行,又是建设大后方金融网的重要环节和步骤。国民政府大力倡导和推动县银行的发展,首先为县银行的推设确立法律保障。1940年颁布《县银行法》,制定了推设县银行的法律规范,又订定《县银行章程准则》46条,详细规定了县银行设立的各项具体事宜,作为各县拟订章程之准绳。其次是努力督促大后方各省认真落实县银行的发展。《县银行法》颁布后,财政部通令各省省政府,督促各县积极筹设。1941年2月颁布的《县银行总行章程》,规定在国都设立县银行总行,各省省会设立办事处,以为指导监督各个县银行业务之中枢;后又将县银行总行改为全国县银行推进委员会,直属财政部;考虑到该委员会与钱币司的职权有重复之嫌,转而将此任委托给中央银行,并在中央银行内设立县银行业务督导处,负责督导各县银行之业务,并协助其发展;各县府亦依法组织县银行筹备会,负责进行县银行成立的相关事宜。第三是详细拟定了大后方各地县银行发展规划。如前所述,四川、陕西、河南、湖北、安徽、广西、云南、贵州等各省都制订了县银行发展计划,分期推进。

在县银行的筹设过程中,地方政府的支持力度也是县银行建设中不可忽视的因素,除前文所言之成都市银行外,凡是县银行筹设迅速的地方都得到了县政府的积极支持。如宜宾县银行就是由宜宾县政府约同县商会、县临时参议会及地方各界人士商谈筹组的。1940年9月,县府委派地方士绅樊从纲、吕辅周、邓天翔为宜宾县银行筹备委员会正副主任,并聘请商会会长刘数光、李照尧等人为筹备委员会作为发起人进行筹备,股东会上公推当时临时参议会议长吕鹿鸣为董事长、副参议长解维哲为副董事长,县参议员、宜宾青年党主席彭次三为监事长,美纶百货公司总经理赵如芳为县银行首任经理。另据《温江县银行股份有限公司招股章程》:温江县银行“先设筹备处,由县政府聘筹备委员五人会同商股发起人,负责筹备招股及开办一切事宜;筹备处一切用费由县财务委员会及县商会先行垫付至银行开业之日作正报销,本银行资本总额暂定为国币四十五万元,分为四千五百股,每股一百元,除由县政府认股二千股外,余由县区内商民募集,倘不足额时得向县区以外之商民招募……”由此可知,县银行的筹备与设立虽然困难重,但县政府的态度一般仍是较为积极的,也是不可或缺的。

正是在国民政府从中央到地方各级政府的大力推动下,大后方的县银行于抗战中才有了真正意义上的发展。七七事变前,全国以县镇为营业区域之银行仅26家,1945年底,全国县银行跃升到301家。其中大后方县银行从战前的6家(四川5家,陕西1家),发展到196家,其迅猛的发展,空前加快了现代金融在大后方地区的进程,使得大后方地区战前金融事业极其落后的局面有了明显转变。尤其是推动了大后方金融网络的建设,对于整个抗战事业来说,意义重大。

《县银行法》规定,县银行以“调剂地方金融,扶助经济建设,发展合作事业”为宗旨。可见,县银行的设立是为调剂地方金融和发展地方经济服务的,而在战时首先就承担着服务于构建大后方金融网的重要任务。就大后方金融网络体系而言,国家银行居于领导和骨干地位,其它机构都处于不同的从属地位,国家银行凭借其法定地位和政权力量,树立了在金融业中的统治地位,发挥着主导作用;各级地方银行是体系的基础,其中县银行是最基层的银行,并多散布于国家和省地方银行力有不逮处,成为战时大后方金融网络中不可或缺且又无可替代的一部分,它同省地方银行一道,接受国家银行的领导、规范,既从事一般银行业务,又承担政府和国家银行所赋予的社会职责与义务,与国家银行一道贯彻着战时政府的意图。因此,大后方县银行的发展直接推动了大后方金融网的建设,到1945年8月,西南西北十省(含重庆)的银行和银号、钱庄等金融机构则达总机构473家,其中县银行从战前的6家,发展到196家,增长幅度达3267%,占各类金融机构的41%,县银行在整个金融网络体系中的地位由此可见一斑。虽然大后方县银行在战时有了突飞猛进的发展,但与整个大后方地区金融网的建设一样,呈现出很大的不平衡性。根据表2的资料统计显示,1940-1945年大后方各省县银行共计196家,但四川、云南、贵州、广西、西康的西南地区(138家),远多于西北地区(58家,其中陕西57家,甘肃1家,青海与宁夏没有县银行),占整个西部地区的70.41%。而各地发展不均衡情形之原因,乃在于经济水平各地发展不一。

当然,这种异乎寻常的发展,并非是大后方地区社会历史发展的自然结果,而是特殊的历史条件所致,即全面抗战爆发和国民政府确定以西南西北地区作为抗战大后方所带来的结果,所反映的是全国金融体系演变过程中的一个特殊的历史发展阶段。然而,由于其发展主要是靠政府政策的推动,而缺乏可持续发展的动力,因此随着抗战的胜利及国民政府还都南京,县银行的发展中心便向东部转移了,而大后方地区县银行的发展则明显迟缓下来。

(二)大后方县银行的发展一定程度推动了地方经济的发展,有利于坚持抗战和新县制的推行,但这种作用十分有限。

县银行设于大后方各县(市)城市,直接与地方经济密切联系,其发展状况自然关系着地方经济的兴衰。如前所述,县银行以调剂地方金融,扶助经济建设,发展合作事业为其宗旨。那么它是否担当起了这一使命呢?这就需要从其业务活动情况和业绩来考察。

依照《县银行法》的规定,县银行可经营业务范围较广,但县银行由于自身资本薄弱,并不能面面俱到地开展各项业务,就实际情形而言,各县银行一般日常经营的主要业务仅有存款、放款、汇兑及代理公库几种。以下试对四川的县银行之存放款、代理公库业务及经营收益做一分析:县银行的存款:从来源看,县库存款和县区乡机关团体存款为大宗;从性质看,活期存款更是占绝对主要地位。据部分资料估算,西南各县银行的存款中,公款约占80%以上,私款不足20%;而活期存款更是接近存款总数的100%。如温江县银行,1942年10—12月存款总额为1012.9249万元,其中机关存款667.4951万元,公库存款42.8781万元,同业存款44.507万元,个人存款为6.4127万元;又活期存款1005.5794万元,定期存款仅为7.35万元。灌县县银行1945年的活期存款为51万元,定期存款却仅5000元。更有甚者,遂宁、茂县等地的县银行,仅有活期存款,并无定期存款。

存款主要来源于机关与公库,表明县银行与县政府的密切关系,县行已为县府之出纳机关;个人储蓄少,一则是县乡人民多无存款银行之习惯,二则反映出民众对县银行不信任,县银行难以吸收社会闲散游资;活期存款占绝对优势表明县银行吸收的存款,随时有提存的可能,不便调度和利用。虽然机关存款和公库款支持了县银行的存款业务,但这些也大都是活期款,流动性大,利用率有限,加上公库存款,没有政府批准不得动用,这就很大程度上制约了银行业务的发展。总而言之,“县银行之营业地区,限于一县辖境,所能吸收之存款,极为有限”。

县银行之放款:按规定县银行主要是对地方生产建设事业放款,并无商业放款的内容。然事实上,各县银行因资金有限,多以小额活期放款为主要业务,其中商业放款所占比重常在80%以上。

如泸县县银行的资本之大和业务之盛在省内县银行中首屈一指,而其营业发达的原因正是在于它是以商业银行的姿态出现。古蔺县银行在1941年的营业计划中,提出放款主要以办理工商业小本贷放为目标。荣县县银行1942年度的营业报告书中亦称:“每月放款最多额竟达100万元,主要是对于各工商业之接济。”忠县在1945年的第一季度中共放款40万元,其对象主要为商业。

见于这已与政府设立县银行的初衷背道相驰,所以1946年财政部通饬令各地县银行,禁止县银行商业性质的放款。但对县银行来说,停止商业放款显然是不可能的,如不经营商业放款,即不能自给,所以额小、期限短、利润高的商业放款,自然为县银行偏爱。各省财政厅也明白此理,于是也就睁一眼闭一只眼了,财政部当然是鞭长莫及。正如袁宗葆所言:“各县县银行主管人员,如其处事谨慎,拘泥于法规之规定,势必一筹莫展,使业务无形陷于停滞状态,甚至历年毁损,无法维持。”

应当指出的是,也有小部分放款确实用到了地方经济建设事业上,如成都市银行发放的生产事业贷款,1944年为528万元,占全部贷款总额的12.3%。可见,县银行对于调剂县域金融,扶助地方经济建设,确实起到了一定的积极作用,但同时也要注意到这种作用并不能高估。县银行毕竟自有资本薄弱,吸收存款又艰难,放款数额自然也不会太高,则也无法对社会经济产生重大的影响。

县银行之代理县库:《公库法》于1938年6月9日公布,规定从1939年10月1日起正式实施。

所谓公库,即为政府经管现金、票据、证券及其他财务者。该法第3条规定:“公库现金票据证券之出纳,保管,转移,及财产之契据等之保管事务,除法律另有规定外,应指定银行代理。在未设银行地方,应指定邮政机关代理。但均需该管上级政府公库主管机关之核准。”⑧由此可见,当时寻觅代理公库机关之困难,尤其是县公库,在许多偏远地方,不但无国家银行,也没有省银行及其分支机构,其他商业银行也没有,县市银行更没有。所以找寻到了邮政机关。到1940年1月,《县银行法》公布,才明确规定“得代理县市以下公库”,县银行代理县库必须依法与县政府订立契约,其主要内容是:“县地方总预算范围内的一切收入及预算外的收入,均由县行代理,银行对于所收之现金及到期票据证券应用存款方式存管。存管方式分为收入总存款、各普通经费存款、各特种基金存款三类,并规定了各类存款的计息方式和支出方式等。”这是公库制推行后采用银行存款办法的一种具体表现,不仅为县银行的特征之一,也成为县银行运用资金的最大来源。如成都市银行自开业以来,市库往来出入之款项,总数共约2000余万元,每日存入额,最高为数百万元,最低为数十万元,随存随支,平均存行数额,大约二、三百万元之谱。瑏瑠荣县县银行于1942年代理荣县公库,1943年荣县县银行公库存款为84.2054万元,约占当年该行总存款的30%左右。瑏瑡县公库离开县政府,而由地方金融机构代理,可以使县政府呆滞之资金,不为贪污挪移私用,而使之透过银行,以调剂地方生产建设资金。然而,代理县库也并不是百利无害,表面上看来,县库是一县财力汇集所在,而实际上经常都是受窘受迫。因为许多县财政并不宽裕,财政收入又有淡旺季之分,经常是入不敷出,需靠县银行垫付经费,县银行资力有限,代理县库反成负担。如威远县银行1943年下半年决算中公库透支12万元,1944年上半年透支12.5895万元,以县行50万元的微薄资本,负荷确实甚重。可见,在新县制运动中,理论上说建立县自治财政有利于县银行的发展,但实际上县域经济的衰败和财政的窘困,反而成了县银行发展的严重障碍。

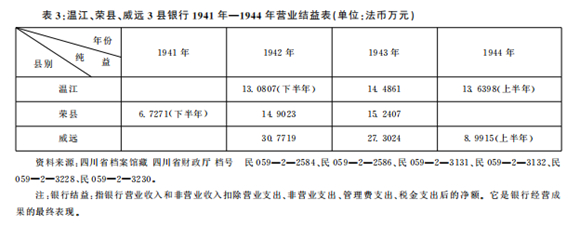

县银行的收益:以温江、荣县、威远3县银行为例,来考察一下县银行的实际运营情况。

从上表列出的3县行年度实际结益额来看,威远县银行营业尚属不错,但业已呈现出下滑趋势。平均而言,各县行年度十几万元的收益,在当时的物价指数下,实在称不上运营良好。更有甚者,各县行创办伊始,开支庞大,而由于本身的资力甚弱,业务有限,自难有巨额盈余,初时入不敷出者亦不在少数。大后方县银行的运营情况表明,由于自身力量的欠缺及外部环境的压力,其银行业务的开展颇为不易,从而直接影响到县银行使命的达成。推其原因,主要者由于资金难筹与营业无法开展,次要者由于人才困难与各省当局推行不力。首先,资金难筹,按县银行法之规定,资本总额至少5万元,商股不得少于二分之一,殊不知多数省份,即区区5万元之微额,仍不易募集(如鄂西、贵州、西康),虽有数省规定由省银行加股筹设,惜省行本身,以营业种类太杂,自顾不暇,无力臂助,县银行资本,既已不易募集,即或募集足额,亦以数额太小,业务无法开展。其次,人才困难,年来金融事业,蓬勃发展,各银行俱在大量招考干部,加以短期训练,即予任用,县银行规模不宏,颇难获得有经验之干部,此亦迟迟设立之一因。再次,推行不力,后方多数省份,存心观望,仅以公文敷衍局峰,不予实力推行,虽订有章则计划,亦多不切实际,故难见付诸实施也。

综上所述,在全面抗战期间,大后方县银行产生了前所未有的发展。这个发展是在构建大后方金融网络背景下发生的,本身就是建设大后方金融网络的重要环节,同时也是国民政府为推行新县制而采取的重要措施。因此,其进程与发展情况均关乎抗战大后方的稳定,关乎抗战的结局。

在整个大后方金融网络中,四联总处是网络的核心,举凡方针政策的制定,制度的确立,信息的发布,资本的汇聚、分配,经营活动的监督等重大事项,均由此产生;中、中、交、农四行则是网络中的一级节点,它秉承政府和四联总处旨意,联络和督导全国各级地方银行,贯彻落实各项重大决定与任务;而包括省地方银行、县银行在内的各级地方银行则是这个网络中的二、三级节点,它们按照国家银行的指令和要求,着重在本地区内开展经营活动,所以,县银行及省地方银行构成了大后方金融网络存在发展的基础。县银行在战时大后方空前速度的发展,是这一金融网络形成的不可或缺的前提,一定程度上也配合了新县制的实施,对于改变近代中国金融机构区域分布不合理的状况以及推行“地方自治”起到了积极的作用,在近代中国金融发展史上亦具有重要的时代意义。然而,由于县银行的发展,是特殊历史条件下的产物,并且受制于政府政策以及落后的社会经济和资金、人才等因素,其发展程度是很有限的。这使得大后方县银行,从数量上看的确较前有大幅度的增长,但在质量和实力上的确又相当弱小,因而其所产生的影响和历史作用,自然无法达到国民政府为其设定的“足以‘发展经济,培养民生’、完成自治之设施”的理想目标,更无法挽救新县制名不副实并走向破产的命运。新县制从1939年正式实施,经过了全民抗战和之后全面内战,随着蒋家王朝的覆亡而寿终正寝。其原因固然复杂,但从根本上看,则是国民党本性所使然,因为以实现“地方自治”为目标的新县制,与以专制独裁为宗旨的国民党政权,两者之间本来就是水火难容的矛盾,这对矛盾贯穿了从抗战到战后的历史时期。然而在“自治”与“专制”的十字路口,国民党最终抛弃了前者而选择了后者,可为此付出的代价,不仅是新县制的破产,而且是整个政权的崩溃。

(作者刘志英,西南大学历史文化学院教授)