作者:刘志英

[内容提要]近代以来,随着重庆的开埠与经济的发展,到抗战爆发前,重庆已逐渐形成为西部区域性金融中心,到抗战时期则进而发展成为了大后方的金融中心,这一中心的形成,为战时大后方经济金融的发展,抗战的坚持直至最后胜利起到了重要作用。然而重庆金融中心的形成则是得益于战时特殊的政治经济环境,抗战胜利后国民政府还都南京,则使这一特殊环境不复存在,金融中心的地位自然便难以为继;但作为战时金融中心的重庆,对整个抗战大后方的影响和作用却是重大而深远的。

[关键词]重庆;大后方金融中心;地位、作用

金融中心是以巨量金融业务为基础,较强的辐射作用为基本特点。它的标志可概括为:资金的相对集中,筹资融资功能强,各类金融市场兴旺发达,交易量大,与国内外金融联系及服务紧密而广泛。

在近代中国,随着新式金融机构银行业和金融市场的发展,在不同的时期全国逐渐形成了若干金融中心。19世纪下半叶,随着上海的开埠,外资银行及华资银行在上海的兴起,上海成为了全国性的金融中心,此后,北京政府时期又形成一些地区性的金融中心,最主要的金融中心为北京、上海、天津和汉口,而且北京和天津由于得天独厚的政治条件成为了当时的全国金融中心。南京国民政府成立后,由于上海在地理位置上靠近首都南京,获得了金融快速发展的大好良机。上海从此成为名副其实的全国性金融中心。而抗日战争爆发后,随着东部、中部地区的沦陷,国民政府的内迁,重庆逐渐成为了中国战时大后方的经济中心和金融中心。抗战胜利后,随着国民政府政治中心的再次东移,金融中心重回上海。总之,近代以来,中国全国性金融中心在不同区域之间不断变迁,这一变迁的基本轨迹是:上海——北京与天津——上海——重庆——上海。目前,学术界已公认重庆是抗战时期大后方的金融中心(由于战时特殊的背景以及敌我之间的对峙,是否存在一个全国性的统一的金融中心尚有争议),但对其研究还仅停留于一般认识,未展开深入地研究与探索,因此本文依据大量史料,试对此问题进行一些探讨,主要围绕战时大后方重庆金融中心地位的形成过程、原因及其作用进行研究。

3.重庆金融中心形成的原因及其在抗战中的作用

战时大后方重庆金融中心的形成与发展具有深刻的背景。

首先,战时大后方经济的发展与金融之间的相互作用,是重庆金融中心形成和发展的内在动力。

抗战爆发前,重庆虽然是四川最大的唯一的工业区,其工厂数在全国仍十分微弱,根据经济部1932年至1937年的工厂登记统计数据显示,全国工厂总数3935家,资本373359千元,工人数456937人,其中四川工厂115家,资本2145千元,工人数13019人,“十之七八是设于重庆或其附近”。如按最高80%计算,当时重庆仅有工厂92家,占全国的2.34%,资本1716千元,占全国0.46%,工人数10415人,占全国2.28%。然而,八年抗战中,重庆工业发生了翻天覆地之变化。到1945年底止,登记工厂的累积数,共达1694家,资本2726338千元,工人106510人。在战时大后方的工业中所占地位是:在5998家中占28.3%,在8490929千元的资本总额中占32.1%,在399675个工人中占26.9%。重庆工业占据的优势,是就整个大后方范围而言,如以重庆对西南———川、康、滇、黔,或以重庆对四川看,它的地位还要显著。从西南四省看,则在3314家工厂中,重庆占了51.1%;在5984538千元资本中,重庆占了45.6%;在222878名工人中,重庆亦占了47.9%。在四川省内,则重庆更占了2852家工厂的59.4%,4729994千元资本的57.6%,183559名工人的58%。因此,重庆战时经济的飞速发展是促进重庆金融中心形成的“原动力”。

其次,国民政府迁都重庆的决策和建立以重庆为中心的大后方金融网的政策,是推动重庆金融中心形成和发展的外部动力。

重庆金融中心形成的原因固然是多方面的,但受政局演变和政治中心变动的“连带”效应,是不争的事实。国民政府对重庆金融中心的支持表现为直接介入金融中心的建设和间接影响金融中心的发展两个方面。

抗战爆发后国民政府公布了《四川内地联合贴放办法》(1937年9月),批准重庆成立贴放委员会、《改善地方金融机构办法纲要》(1938年4月)、《战时健全中央金融机构办法纲要》(1939年9月)等一系列金融法规,还于1938年6月和1939年3月分别在汉口、重庆召开了两次地方金融会议,国民政府财政部为了推进国家银行在西部地区的设点工作,拟订并公布了《筹设西南西北及邻近战区金融网二年计划》(1938年8月)、《巩固金融办法纲要》(1939年9月),规定扩充西南西北金融网。又于1940年3月增订第二第三期西南西北金融网计划,再次规定四行在西南西北设置分支行处,力求普遍周密。1942年9月5日,四联总处提出了《筹设西北金融网原则》,决定从速增设西北地区四行网点。这些金融法规与计划,无疑对于建立大后方金融中心重庆提供了必不可少的政策支持。

而金融机构的内迁及资金的内移与政府的支持更是密不可分,为鼓励沿海资金的内移,1941年11月,国民政府颁布了《非常时期奖励资金内移兴办实业办法》14条,鼓励人民自国外或本国各口岸及战地,以国币、外币、外汇或黄金进入内地投资,政府对此担保本息,特许发行实业债务及投资信托证券;还可享受非常时期工矿业奖励条例,特种工业保息及补助条例或非常时期华侨投资国内经济事业奖助办法之优待;并可随时向中央信托局投保战时陆地兵险;向口岸购买原料或机件时,可向四联总处分支处申请汇款,并予以便利。其中特别对经财政部核准的移资内地之金融业,在投资经营指定事业时,除享规定之优待外,当其因周转需要现金时,可以此项投资向中中交农四行抵押借款。对于后方工矿交通农林畜牧各业,凡合于在战时内迁、在战时扩充生产、在战时创办等情形,同样可援用本办法之规定,请予奖励。

金融是经济的血脉,战时重庆金融中心的形成对整个大后方社会经济发展的作用是广泛而深远的。

战时中国金融中心的成功西移,重庆金融中心的形成,起到了吸引资金内移,凝聚抗战力量的巨大作用。

抗战爆发后,国民政府财政部大力提倡和奖励西南投资,顺应了抗战的需要和形势发展的要求,颇得银行界及金融界之拥护。战时上海游资流入内地虽无确切数字可考,但据估计,上海银行界及其顾客往重庆及其他内地各处投资之总数,不下15万万元之额。1940年上半年又有6万万元汇入自由区,内中大部分为私营商号及个人汇款以发展企业。同时,随着战事发展,上海、武汉、广州国民政府军队的相继退守后,上述各地之资金现款,多集中于香港各中外银行,在全盛时期国人资金之集中香港者,据非正式统计,曾达5万万港币,此项巨量不流动之资金存置于各银行,实达半年,到1940年初,开始向国内流动,而流返上海租界之资金所占数目数量至大,几达2万万元之谱,其余一部分则流入西南大后方昆明、贵阳、重庆。其中重庆占30%,昆明占25%。

重庆金融中心的形成,促成了以重庆为中心,辐射整个大后方的金融网的建立与发展。

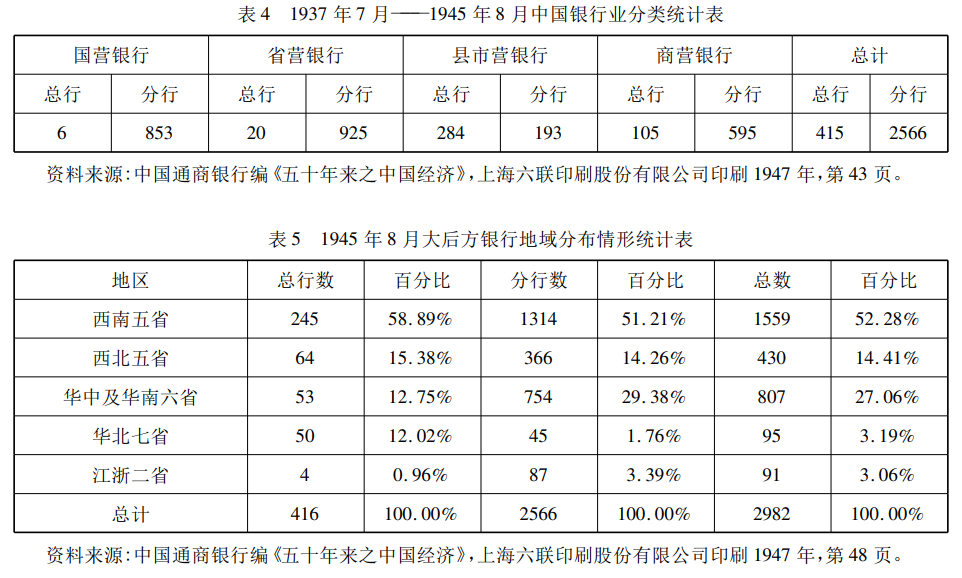

抗战爆发以后,随着国民政府的西迁,后方产业逐渐繁荣,而使银行业重趋蓬勃,一时大后方新银行之设立,如雨后春笋。据统计,自1937年“七七事变”起,至1942年8月底止,五年内新设银行即达108家之多,其中仍以商业银行为最多,占62家,次为省市县立银行,占19家,农工银行15家,专业银行9家。此后战事虽屡有推移,银行增设仍方兴未艾。截至1945年8月底胜利前夕,后方银行总数,已达416家,视战前全国数字增加颇多;分支机构则为2566所,亦较前增加,而活动地区则仅及战前之半。战时大后方银行业之兴盛可见一斑。现将八年中全国银行之分类数量及大后方银行区域分布情况列表于后:

由上两表可知,截至1945年8月胜利前夕,全国除沦陷地区外,银行总行总数为416家,分支行为2566家。就中以西南五省为数最多,计总行245家,占总数59%;分行1314处,占总数51%。其中当以四川(包括重庆在内)为最多,计总行215家,分行922家;西北五省总行有64家,占总数15%强,分行则较少,计366家家(占14.3%)。华南及华中六省分行较多,计754家(占29.4%),总行亦有53家(12%)。当时华北七省及江浙两省,大部陷于敌手,故银行较少。

总之,抗战期间,随战事推移,金融业向后方迅速发展,形成了由国家银行、省、县市地方银行、商业银行、钱庄、保险等各类金融机构组成的完整的金融体系,这个体系以重庆为核心,省会城市为支柱,县市乃至乡镇为基础,结成了分工明确,功能齐备,覆盖整个大后方的金融网。

重庆金融中心的形成,促进了大后方金融制度的建立、完善与金融业的近代化。

对银行的监督管理进一步加强。1939年9月,国民政府颁布《巩固金融办法纲要》及《战时健全中央金融机构办法纲要》,统一规范对银行的监督管理,1941年开始,由财部负责办理银行检查工作,1942年7月,加强管制全国银钱行庄业务,又进一步将银行监理官分区设置,规定:于重庆以外各重要都市设置银行监理官,并向各省地方银行及重要商业银行派驻银行监理员,经常监理各该区内银行钱庄业务,其监理费用则由财政部向各行庄征收,每年按照资本额1%征收。制定了《财政部银行监理官办公处组织规则》与《财政部派驻银行监理员规程》等规章制度,对银行监理官之职掌、驻行监理员之任务、职责以及处罚权限等均进行了制度规范。1943年3月,为了加强对新设银行的规范管理,特由财政部部长孔祥熙发出训令,对于银钱号增资改设银行进行了限制,除已有银行开设分支行处外,凡是由钱庄、银号等改组开业之各银行,必须规定合并3家以上,方准立案注册。

经营管理的各项规范得到进一步完善。东部沿海地区的内迁银行,在大后方金融制度与金融业的近代化进程中,起到了积极带头作用,它们不仅带来新的经营理念,还带领大后方的银行业直接参与国民政府的金融制度建设,如1945年初,由浙江兴业银行重庆分行、重庆中南银行、中国农工银行重庆分行、中国实业银行总行、金诚银行重庆分行、重庆新华信托储蓄银行、上海商业储蓄银行总行、中国通商银行重庆分行等8家领衔,对于国民政府战时管制金融法令从导引游资投放生产建设事业、简化放款手续、调整存款准备金等三个方面提出书面建议,请政府采纳修正。1945年2月,由财政部钱币司召集重庆金融业组织建立金融法规研讨委员会,每星期开常会一次,主要研究讨论六个方面的问题:(一)关于银行资金运用法规;(二)关于各项放款法规;(三)关于票据法规;(四)关于管理汇兑法规;(五)利率问题;(六)存款准备金及农贷资金问题。这一研究工作在两个月内结束,其研讨结果由钱币司汇集整理作为修正相关条文之根据。对此活动,重庆的各银行均积极参与,如泰丰银行、西亚银行、正和银行、川康平民商业银行等向银行公会呈报了许多书面意见,历陈战时管制金融各行庄感受之困难,提供修改意见,以促进国民政府的金融法制建设。

金融市场的管理更加健全。为了活泼战时金融,运用扶植战时生产建设,逐渐建立健全规范的票据市场,1943年4月,国民政府行政院会议修正通过《非常时期票据承兑贴现办法》18条,对于合法商业行为签发之票据(商业承兑汇票、农业承兑汇票、银行承兑汇)承兑贴现的时间、方法、贴现率以及违反处罚等均做了较为详细的规范,并决定由财政部首先在重庆、成都、内江、宜宾、自贡、南充、嘉定、万县、贵阳、桂林、衡阳、昆明、曲江、永安、吉安、屯溪、兰州、西安、洛阳等地公告施行。在这些票据中,由于银行承兑汇票易于流通,在票据市场中占据重要部份,因此,财政部对于银行办理承兑业务特别规定管制办法。

行业公会组织建设也得到加强。同时为了为灵活市面金融,扶助经济发展计,1943年,国民政府又筹设银钱业公会组织联合准备委员会,7月颁布《银钱业公会组织联合准备委员会原则》11条,规定了该委员会的组织建制与职责等。8月30日,重庆市银钱业联合准备委员会筹备委员会第一次筹备会议在钱业公会会所正式召开,除各省地方银行之分支机构因未兼营存放业务可免参加外,其余行庄均须一律加入,陈德恕、康心如、蔡鹤年、李崇德、潘昌猷、席文光、卢澜康、孙荫浓、徐国懋、徐广迟、汤筱齐等11人当选为筹备委员,拟定公约草案15条,规定,凡本市各银行、银号、钱庄均得参加为本委员会委员行庄。委员会设执行委员15人,常务委员5人,10月1日举行第一次执行委员会,互选龚农瞻、徐广迟、卢澜康、陈德恕、蔡鹤年等5人为常务委员,自即日起,假银行公会开始办公,当时参加该委员会的银行有51家,钱庄、银号33家。银钱业联合准备委员会建立的目的有三:(一)集中银钱业之实力,以增强其对于整个社会之信用,健全我国战时金融制度;(二)同业头寸之调剂;(三)为中央银行充作调节之工具。建立后,组织了评价委员会,开始接受委员行庄缴存准备财产,并照章签发公库证。

整顿非法交易。由于取消银行比期放款后,1943年初,重庆市面曾发生黑市贷款利率特高,妨害管制金融政策的情况,有鉴于此,由经济部筹议取缔办法,切实查禁,并由财政部训令重庆市银行公对所属各会员行庄放款利率严加管束,勿使逾越正执,要求对黑市贷款随时严查纠举报部核办。

促进了战时大后方经济的迅速发展,对大后方工商与农村经济的发展起到了积极的推动与促进作用。

很显然,内迁的国家银行和其他大银行提供的巨额资金,是原有地方性金融机构无力承办的。这也是金融中心西迁对大后方地区战时经济最显著的促进作用。

据统计,1939年重庆16家银行钱庄放款2488余万元中,商业放款占89.14%;投资2110余万元中,债券占73.51%。1940年重庆26家银行钱庄放款余额4172万元中,商业占96.85%,工矿0.64%;投资1545万元中,债券占59.28%,工矿3.85%。据统计,1944年,四川省银行投资16个行业计35家,总金额为8465963元。

1939年2月15日公布《修正经济部小工业贷款暂行办法》17条(1942年9月11日修正公布),对于经营10万元以下1万元以上,其实收额已达10%以上的纺织、制革、造纸、金属冶炼、化学、陶瓷、农林产品制造及其他经济部认为有贷款必要之小工业,可申请贷款,贷款总额至多不得超过借款人实收资本额,并应按其事业进行实况分期摊付。小工业贷款之利率定为周息1分,贷款之偿还期间为开工出货之日起分年摊还但至多不得超过5年,经济部对于贷款未清偿之各小工业,无论在设厂时或完成后,得派员实地考查,指导与监理。

财政部为便利生产建设事业单位向银行借款,曾制定了特种厂商借款原则四项,“财政部各区食糖专卖局管理商人向银行借款实施办法”及“管理经营盐业商人向银钱业借款实施办法”两种,除此之外,还于1943年6月颁布施行了《各地经济事业向银行为超额借款审核证明办法》13条。在国民政府的提倡和促进之下,在金融机构的支持下,大后方的工商业得到了迅速发展。据统计,大后方工业迅猛发展,从1937—1944年,新增工厂数达4810个,其中民营工厂即为4319个,占89.79%。由于国民政府比较重视工业区的规划和建设,到1941年,西部诸省己初步形成了以重庆为核心的重庆、川东、川中、广元、宁(西昌)雅(安)、沅(陵)辰(溪)、桂林、昆明、贵阳、西安宝鸡、甘青等11个工业中心区,行业覆盖机器、冶炼、电器、化学、纺织等主要工业部门,使一个大体上能保障自给的工业体系初具规模。

四联总处及中国农民银行的农贷,大后方各地省、县合作金库的建立等等,也促进了战时大后方广大农村地区的经济发展,据统计,到1943年,西南农贷总额为5.12亿元,西北地区3.41亿元,西南地区农贷集中在四川省,达3.17亿元,占西南农贷总额的61.9%。这些农贷有利于促进农业的发展,也有利于充实为抗战的胜利的物质基础。

不过,战时重庆金融中心具有鲜明的财政性。它与战前集商贸性与财政性于一身的金融中心上海具有完全不同的特点,是政府推进模式形成的金融中心,其金融体系并非纯粹依靠经济自身发展形成,而是主要在特殊的历史背景与条件下,通过国民政府的人为设计、强力支持而产生的,具有明显的超前性。正是这种超前性刺激了经济发展,对经济发展发挥了先导作用,经济的发展又引发了对资金的需求,从而带动了金融业的扩张。可见,政府推进模式下金融中心形成的根本动力在于以政策促进金融资源的聚合。

综上所述,一个金融中心的形成,是基于自然与人文的,历史与现实的,经济与政治的复杂而多样化的因素综合作用的产物,战时重庆之所以迅速成为大后方金融中心,也是种种复杂因素综合作用的结果。当然,全面抗战中以重庆作为抗战大后方的核心和战时之首都无疑是其中最重要的因素。也正是由于此,战后重庆这一抗战大后方金融中心地位的迅速失去也是必然的和毫不奇怪的了。如果说作为战时金融中心的重庆,其对全国的影响与作用是显著而短暂的,那么它对本地区乃至抗战大后方的影响和作用则是重大而深远的。其中最重大的影响和作用莫过于,大大促进了西部地区金融制度的建立、完善与金融业的近代化;促进了西部地区经济近代化的迅速发展。因此,重庆抗战大后方金融中心的形成,对于近代以来一直是中国最落后的西部地区,的确是一个千载难逢的历史发展机遇。