物见·70年深爱①|记市十三人民医院“医”家三代“医”者仁心

开栏语:70年风雨兼程,70年薪火相传,70年开拓创新!2023年5月10日,重庆市第十三人民医院将走过整整70个年头。

为更好传承勇于担当的铁路精神与改革创新的行业精神,在医院建院70周年之际,【物见·70年深爱】栏目正式上线,讲述医务人员工作和学习密切相关的物件故事,来呈现医院这70年建设与发展的光荣历程,呈现一代代医务人员这70年拼搏与奋斗的精神风貌。

这是一本家庭相册,它的主人是重庆市第十三人民医院检验科技师郑新淑。

相册里,有三张照片被叠在一起,照片的主角分别是郑新淑的妈妈冯秉嬿、郑新淑自己和郑新淑的女儿陈钰灵。

1953年,冯秉嬿来到“重庆铁路医院”工作;1982年,郑新淑跟着母亲的脚步来到医院检验科工作;2017年,陈钰灵跟着母亲和外婆的脚步来到医院重症医学科工作。

从1953年到2023年这70年间,她们虽然没有荡气回肠的壮举,但一直默默耕耘、无私奉献,在万家灯火中守护着群众的健康。

祖孙三代,“医”路前行,她们共同在市十三医院历经了70余年的接力和坚守,成为这个家庭“一门医三代,共谱济世情”的真实写照,也成为了市十三医院七十年来蓬勃发展的生动见证。

一本珍贵家庭相册,三张特殊家人照片,成为这个家庭的“传家宝”。郑新淑说,这几张照片,要珍藏一辈子,更要世世代代传承下去。

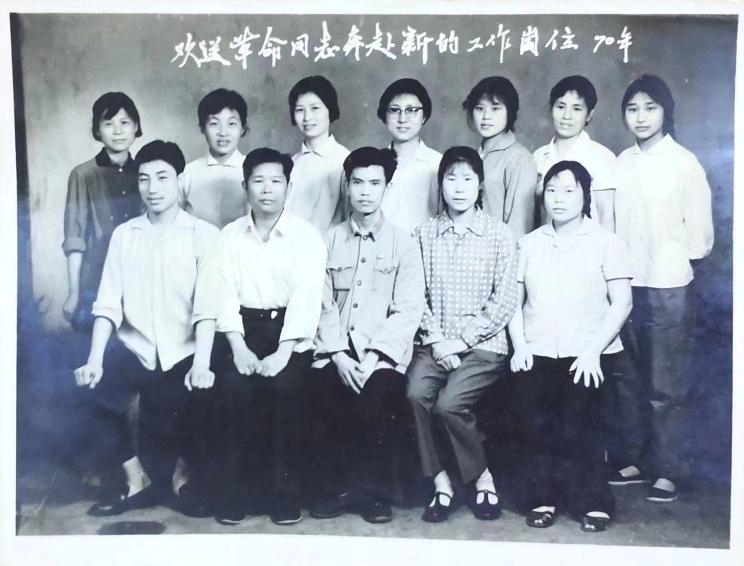

这张照片的最上方,写着“欢送革命同志赶赴新的工作岗位”。照片中的冯秉嬿青春活泼、潇洒靓丽,用现在的话说,就是“酷酷的”。她在青春美少女时期,就许下心愿:长大了一定要成为最美丽的白衣天使。

如愿以偿成为一名白衣天使后,冯秉嬿在医院从事检验工作。她很快在心底刻下一句座右铭——“检验医师的功夫是患者之福,也是社会之福。”因此她一生都在追求“甘于奉献、术业求精”。在她的检验笔记中,有手绘图谱、实验笔记、检验工作总结等等。无论实验技术难度有多大,她总能完成得“又好又快又准”。

从医30年来,她始终苦练技术,把实验室作为传承和发扬雷锋精神的“主阵地”,用自己的实际行动赢得了医院领导、科室同事、同院医生和患者们的赞誉。

这是郑新淑医生在科室欢迎重庆医科大学检验系陈教授来检验科指导工作时的照片。

郑新淑觉得检验科当年这张照片非常“有气势”,反映出检验科是一个团结协作、全心全意以院为家的“大家庭”。全科医务工作者以患者为中心,相互协作,履职尽责,尽心尽力做好本职工作,以平等、尊重、信任,加强自我完善与相互学习,建立同心同德的同志式关系,促进我院卫生事业蓬勃发展。

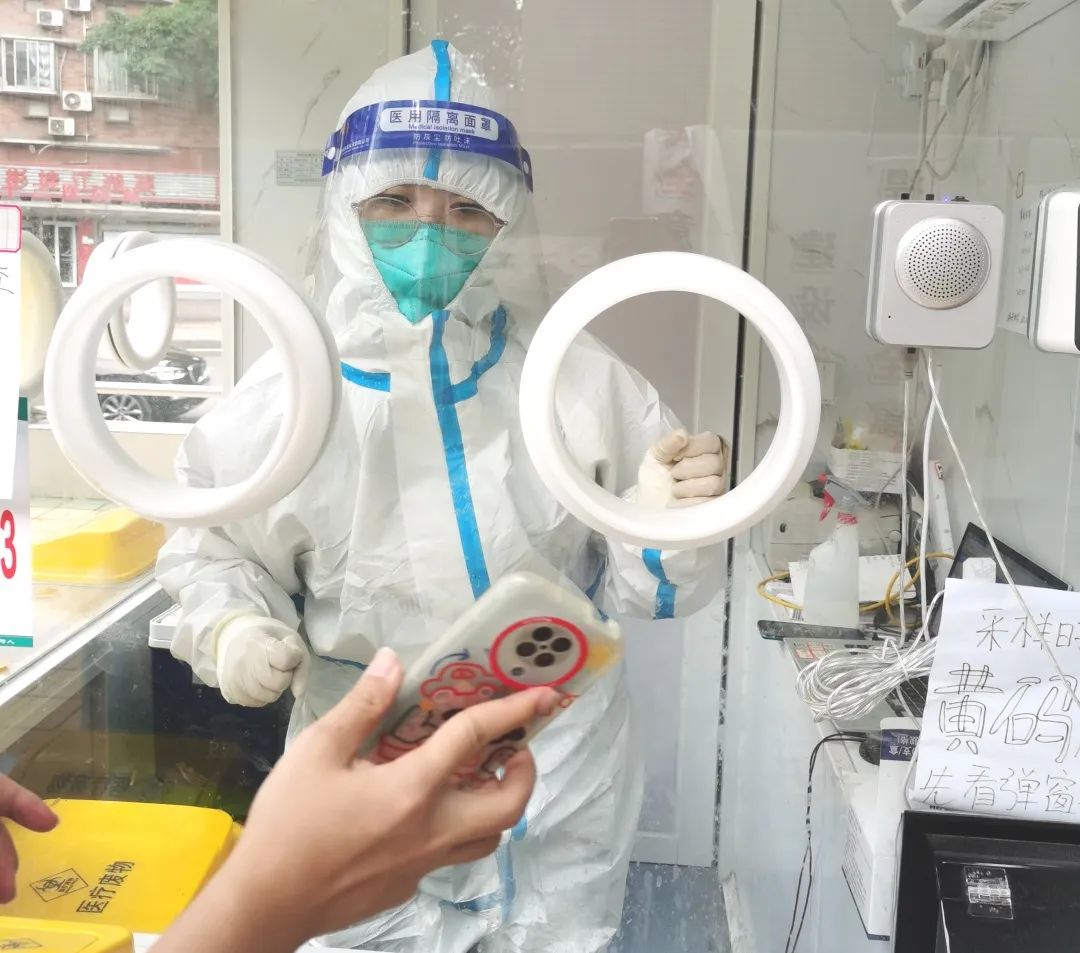

2019年12月底,一场突如其来的疫情打破了春节的热闹。2020年的春节,比以往要冷清了很多,大街小巷里不再是人来人往、热热闹闹。仿佛一瞬之间,大家彼此被口罩隔离开来,被呼吁“停在家中不外出”。与此同时,市十三医院所有人,逆行出征,冲锋在前,成为舍小家为大家的“最美逆行者”。三年来,全院众志成城、抗击疫情,用点滴力量汇聚成希望光芒,朝着胜利不断前进。

在这希望之光中,有那么一束微光往往容易被大家忽略,但它一直都在默默践行自己的使命。这束光,来自郑新淑所在的科室,抗击疫情的“幕后英雄”——默默付出的检验人。抗疫时期,他们完美诠释了检验人团结协作、全心全意以院为家的精神,成为一个召之即来、来之能战、战之必胜的优秀团队,她们用汗水和心血践行着检验人的使命和诺言,为重庆百姓的健康保驾护航。

这是重症医学科美丽大方的陈钰灵医生的个人形象照。

陈钰灵出生在这所医院,生活学习在医院附近的区域。这是她投入丰富感情的“家乡”,也是滋养她成长、培育她工作与学习的地方。

陈钰灵的外婆、母亲勤恳无私、夜以继日的投入在工作岗位上,将青春奉献给了医院,这些点点滴滴从小就烙印在陈钰灵的记忆和情感里。

陈钰灵看着母亲从茁壮青年,到眼角出现皱纹的老年,依旧无怨无悔伏案工作,在疫情时更不顾自己的身体全情投入到抗疫大军。那一刻,除了心疼与不忍,更多的是敬佩。她敬佩母亲对医疗事业的坚持与热爱,母亲的行为直接影响到她思想变化,使她从一个普通的医生视角,变为真正胸怀生命的医者。

医院经过70年的建设,陈钰灵在两代人的熏陶下,“医者仁心”已在她心中扎下了深根。

特别是经过3年疫情,在每一次随命令奔赴“战场”那一刻,即使生病也不离岗、不“掉队”,陈钰灵突然理解到家里两代人为医疗事业付出与奉献的意义。现在的陈钰灵已是一个孩子的母亲,她想除了尽职尽责工作之外,也有责任将祖母与母亲对医疗事业的诚心诚意薪火传递,将自己的专业技术与对患者无私之情融入结合,让患者、患者家属感受到重庆市第十三人民医院的关爱。

今年医院迎来70周年院庆。70年沧桑巨变,风雨兼程。70年拼搏奋斗,铸就辉煌。70年来,正如冯秉嬿、郑新淑、陈钰灵三位十三院人,传承的是“医”家三代,不变的是“医”者仁心。一代代十三院人薪火相传,勇担使命,守正创新,砥砺前行,才能谱写出今日的华彩乐章!(院方供稿)

无障碍

无障碍

亲爱的用户,“重庆”客户端现已正式改版升级为“新重庆”客户端。为不影响后续使用,请扫描上方二维码,及时下载新版本。更优质的内容,更便捷的体验,我们在“新重庆”等你!

亲爱的用户,“重庆”客户端现已正式改版升级为“新重庆”客户端。为不影响后续使用,请扫描上方二维码,及时下载新版本。更优质的内容,更便捷的体验,我们在“新重庆”等你!