取消静音

取消静音

华龙网-新重庆客户端

听新闻

听新闻

华龙网-新重庆客户端讯(王静)2022年4月,重庆外语外事学院马克思主义学院正式揭牌成立。历经一个完整的春夏秋冬过后,新的二级学院有哪些崭新的变化?马院在把握时代脉搏的道路上又做了哪些尝试?教师们又是如何增强思政课堂的教学活力?带着这些问题,我们一起来了解具有重外特色的马克思主义学院。

坚守理论重地,把握时代脉搏

众所周知,高校马克思主义学院是中国特色社会主义大学制度的重要组成部分。重庆外语外事学院马克思主义学院自成立以来,始终坚持“马院姓马、在马言马”的鲜明导向和办学原则,坚持立德树人根本任务,秉承“厚德、博学、求是、致远”的校训精神,坚持“质量立校、特色兴校、人才强校”的发展战略,形成教学立院、人才兴院、学术强院、制度治院、开放办院五位一体的建设格局,积极探索党建工作和业务工作一体化推进、融合化发展模式,学院建设发展取得了长足进步。

一年来,学院通过“集中培训——集中备课——集中宣讲”的模式,累计完成二十大精神宣讲活动24场,扎实推进党的二十大精神进课堂、进头脑。

此外,重庆外语外事学院马克思主义学院教师徐筝、蔡静、谢露、毕扬所撰写的4部学术专著,在2022年10月被编入山西经济出版社出版的《生态文明建设思想文库》(第二辑)。马院的4位老师从不同角度做出了专题性的理论探讨,表达了他们在不同领域中对生态文明建设的较新认知和具有创造性的理论观点。

在这样的学术氛围中,学校更多年轻教师加入到了团队中,他们沉心聚力、厚积薄发,立志在科研领域取得更多成果。2022年,马克思主义学院共有8项在研的省部级马克思主义理论相关项目,获得横向课题2项,完成思想政治理论课实践读本一套4本的改版编写工作,出版《大学生心理健康教育》教材一本,发表核心期刊论文2篇,普通学术期刊论文6篇。

守正创新有温度,课堂提升“抬头率”

思政教师是办好思想政治理论课程的关键所在,是落实立德树人根本任务的关键所在。一直以来,重庆外语外事学院马克思主义学院致力于培养一批政治方向坚定、理论功底扎实、学术视野宽广的教师团队。去年一年,学院三位老师获得重庆市级教学竞赛奖,两位老师获得校级教学竞赛一等奖。

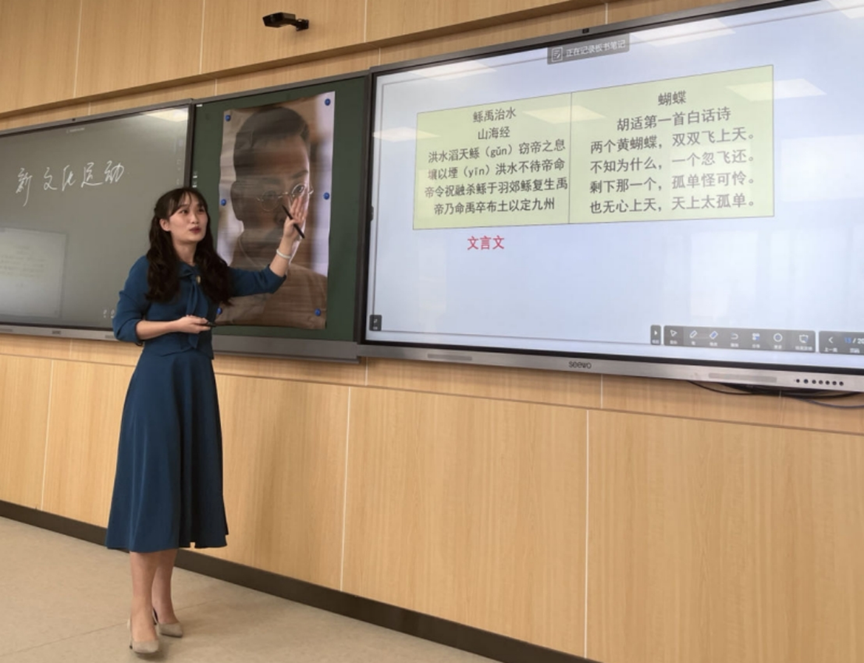

课堂上要如何提升学生的“抬头率”“点头率”?怎样备课才能让课堂有感染力和吸引力?于是,老师们结合教学实际,逐步摸索出“课上同步实践、课下校园实践、校外社会实践”的思想政治理论课教学实施方案,按照“学生组队→选举组长并进行任务分工→教师指导选题→完成项目书→进行调研→形成调研报告→制作PPT→汇报展示”的流程开展实践教学活动,让思政小课堂同社会大课堂结合起来。

作为一名90后的青年教师,戴诗琪在讲授《中国近现代史纲要》课程时,第一节课她会拉通整段历史,让历史成为最好的教科书,让学生们能横向看到过去、看到当下、看到未来。

“这一代的学生接收信息的渠道广泛,思想很活跃,想法也很多,如果思政课只是灌输和说教,他们会听不进去。”戴诗琪说,她经常会让学生们做一些实践选题,比如走进渣滓洞、白公馆,走进红岩陈列馆,走进三峡博物馆等,学生们会自己进行采访和调查,回来后还要制作成视频资料,他们乐意在生活中找寻历史留下的痕迹,在岁月洗礼中感受时代的变迁。

对马院的老师而言,思政课不仅要教专业知识,还要教做人做事,帮青年大学生扣好人生第一粒扣子。但凡有空,谢露老师的散步时间就被学生约满了,每次她和学生一走就是一个多小时,谈困惑、谈发展、谈家庭、谈理想……“行走的思政课”就这样在充满青春气息的操场上完成。

在谢露看来,思政课要上好不是一件容易的事情,因为改变一个人的思想需要很长时间的浸润,而提升一个人的技术只需要告知具体参数。课堂上,她更愿意把思政课和学生的生活实际结合起来,用“身边的哲学”“生活中的经济学”来讲授晦涩难懂的理论;同时,谢老师还会邀请已经毕业的学生回到教室做分享,让同龄人之间有更多对话的机会。正是这样“亦师亦友亦亲人”的关系让谢老师的课堂充满了浓浓的人情味。

未来,我们有理由相信,这样一个有温暖、有情怀的思政教师团队,会实现更高质量的发展,会创造更多有趣的“金课”。他们在“思政+““+思政”和“外语+”“+外语”的思路中,会推动感兴趣的科研与有组织的科研相结合,在马克思主义基本原理、马克思主义中国化、思想政治教育等学科方向上,以“大思政教育”为研究重点,努力把马克思主义学院建设成富有马克思主义鲜亮底色、凸显社会主义政治本色、体现重庆外语外事学院特色的高水平马克思主义教学基地、研究高地和思想阵地。

热点推荐

热点推荐

分享成功

分享成功