物见·70年深爱⑨|记市十三人民医院:一封来自院士的赞扬信

开栏语:70年风雨兼程,70年薪火相传,70年开拓创新!2023年5月10日,重庆市第十三人民医院将走过整整70个年头。

为更好传承勇于担当的铁路精神与改革创新的行业精神,在医院建院70周年之际,【物见·70年深爱】栏目正式上线,讲述医务人员工作和学习密切相关的物件故事,来呈现医院这70年建设与发展的光荣历程,呈现一代代医务人员这70年拼搏与奋斗的精神风貌。

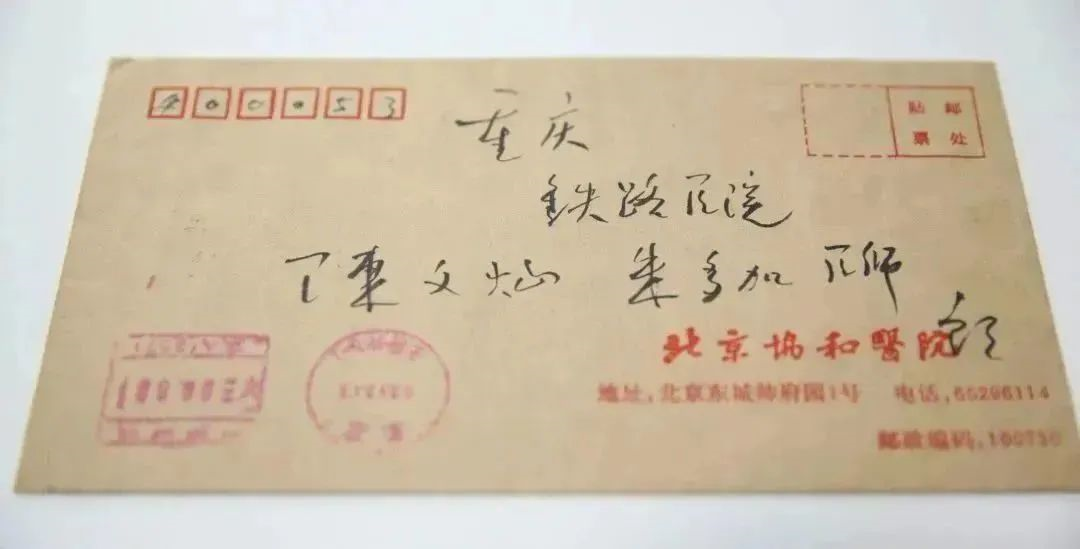

这是从北京协和医院寄往重庆铁路医院的一封信,上面的邮戳由于氧化已经逐渐褪色。打开信封,米黄的信纸上还印着北京协和医院的名字。信用毛笔书写,高度赞扬了两位医师创新的学术意识和技术能力。寄信人是国内著名的顶尖学府协和医院妇产科主任、现中国工程院院士郎景和教授,而收信人之一,正是在重庆铁路医院工作的陈文灿医生。

作为信件的主人,陈文灿当时已经担任重庆铁路医院的副院长。虽然工作重心已经转移至医院的行政管理上,但她依旧不忘钻研业务,保持着创新精神,深耕医疗技术。

当时,作为铁路医院接收的患者多为铁路职工,运输流动列车员多数为女同志,长途异地乘务工作中突发阑尾炎的患者不少,并且在病发后只能等到列车停站,才能到异地的铁路医院进行医治。等待治疗期间,需要忍受阑尾炎带来的剧烈疼痛,较容易出现化脓、穿孔等问题,这为铁路女职工的身心带来了极大的痛苦。陈文灿寻找办法解决这一问题,希望可以为她们减轻痛苦。通过查找资料看到了国外的一篇文献,上面提到女性在进行妇科或剖宫产手术时,可对有需求者顺带进行阑尾去除术。陈文灿当即觉得这个方法可借鉴采纳,立即与科室朱多加医师进行探讨,并决定在医院实施这一手术。

由于剖宫产手术属于无菌手术,而阑尾炎手术属于污染手术,在手术时需要避开污染,防止对产妇的身体造成影响。

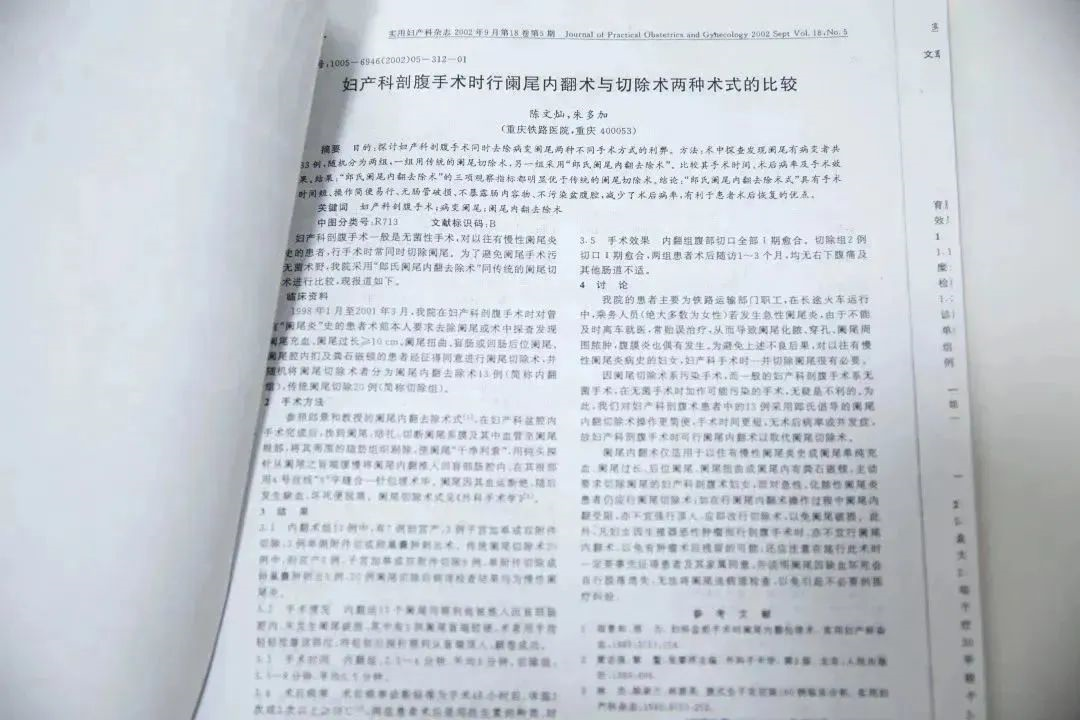

为解决这一难题,陈文灿决定在剖宫产手术中进行阑尾内翻术去除,就是对阑尾血管进行结扎,中断阑尾部位的血供,从阑尾顶端将其内翻推入肠腔内,缺血坏死、脱落随大便排出,不污染盆腹腔。

陈文灿在医院开展了近百例这样的手术,效果极佳,成功减少了阑尾炎发作时对铁路女职工的影响,并将这一课题写成论文发表在全国核心期刊《实用妇产科杂志》上。当时在北京协和医院工作的郎景和院士看到了这篇论文,高度赞扬陈文灿的专业技术和学术意识,因此特意写了一封信赞扬了陈、朱医生,并希望与她们进行进一步的学术探讨。

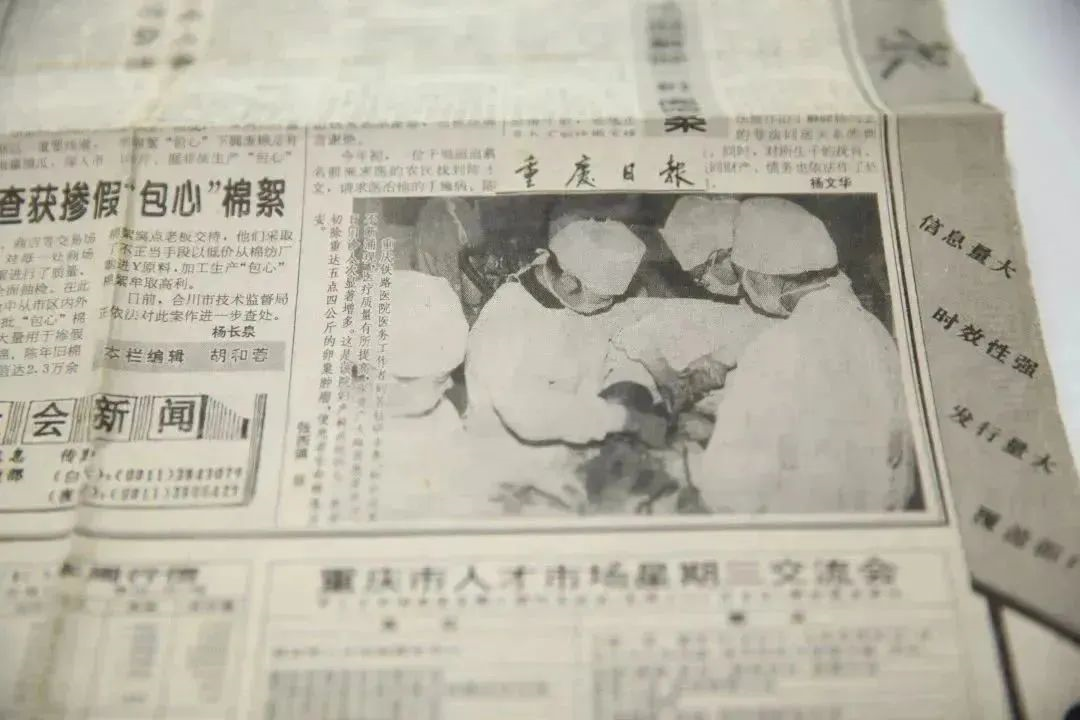

作为一名妇产科医生,陈文灿有着过硬的专业能力。1995年,时任妇产科主任的她接诊了一位特殊的患者,一位腹部异常膨大的11岁幼女,经检查发现小女孩患卵巢肿瘤。她立即为患者安排手术,切除了一个重达5.4公斤的畸胎瘤。由于患者年龄小、肿瘤大,成功切除后在当时影响较大,被《重庆日报》于1995年11月5日登载报道。

在陈文灿看来,作为医生就应该不断创新,锐意进取,提高自己的专业技能,而作为领导,更要摆正自己的位置,勇于担当,甘于奉献。

在担任妇产科主任后,陈文灿一直严格要求自己,以身作则,工作兢兢业业,为科室中的医护人员树立良好的榜样。由于医院中的患者较多,经常需要值班,尤其是大年三十,正是阖家团圆的日子,考虑到部分医生住家离医院较远,陈文灿主动留守医院。

正是陈文灿勇于创新、不断进取、有担当、讲责任的职业精神,一直带领着医院的妇产科不断前行,取得了辉煌的成绩。在她的带领下,医院妇产科曾获得“重庆市巾帼文明示范岗”“重庆市三八红旗集体”等荣誉称号。这样的荣誉和精神,也在医院一代代地传承。

随着医改的推动,重庆市第十三人民医院着力于建设老年病医院,医院也更加注重人才的引进与培养。未来,医院将立足科技兴院,建立更为宽广的平台,为医学技术的研究、创新创造良好的环境,推动医院科技的发展。

70年来,重庆市第十三人民医院职工们携手并进,精益求精,不断更新思想、医疗技术,不断实现医院发展的大跨越。遥望前行之路,在奉献、担当的精神传承中,医院终将走向光明的未来,在新征程中书写出更为绚丽的华章!(院方供稿)

无障碍

无障碍

亲爱的用户,“重庆”客户端现已正式改版升级为“新重庆”客户端。为不影响后续使用,请扫描上方二维码,及时下载新版本。更优质的内容,更便捷的体验,我们在“新重庆”等你!

亲爱的用户,“重庆”客户端现已正式改版升级为“新重庆”客户端。为不影响后续使用,请扫描上方二维码,及时下载新版本。更优质的内容,更便捷的体验,我们在“新重庆”等你!