取消静音

取消静音

新黄河客户端

听新闻

听新闻

近日,某小学生历史读物将民族英雄丁汝昌描述成了“投降”的叛徒,引发了广泛关注和质疑,事件最终以出版方道歉并收回销毁相关图书而草草收尾。童书“翻车”,并非个例,其背后暴露的问题值得审视。

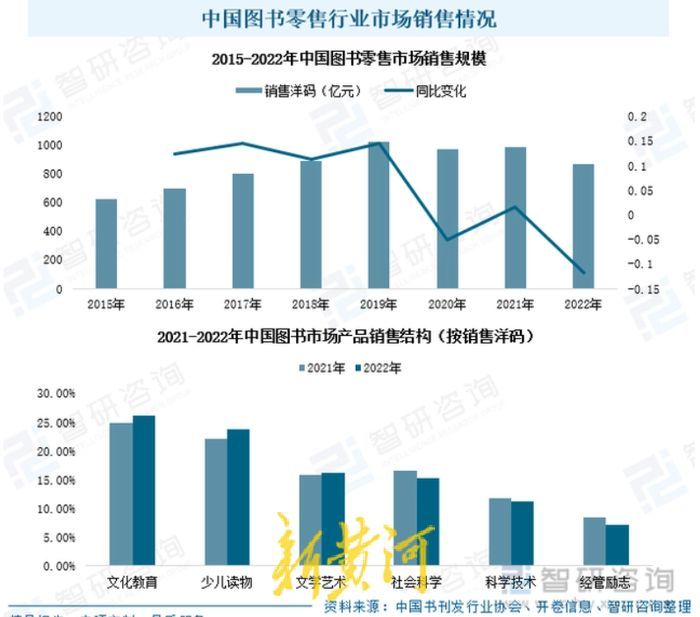

童书是当下图书市场最火热、最赚钱的赛道之一,新黄河记者查阅数据发现,中国童书市场每年保持着两位数的增长率,2022年我国的新书销售市场中,童书占比超过新书总量的1/4,是最大的细分市场。童书市场发展迅猛,频发的内容失格问题引发了大众对儿童阅读环境的担忧。童书出版为何频频“翻车”?如何避免该类问题的发生?海量童书中,如何选择优质内容?

繁荣与乱象并存

“社科类图书的受众读者年龄较大,可以根据人生经验自行‘校正’一些内容问题。而童书的读者可以说是‘一张白纸’。”郝春英在童书行业工作了18年,目前担任一家出版公司的童书主编,在她看来,保证编校质量是一名编辑最基本的职责,“这对于童书编辑来说更是良心问题。我们出版的图书是在白纸上着色,质量不合格的童书可能会给孩子埋下可怕的伏笔。”

近期因歪曲历史而引发众怒的小学生读物,来自国内一家较权威的高校出版社,此前类似的编审失责、内容失格问题不胜枚举。去年,陕西某出版社推出的小学语文教辅书中,“做好事”的雷锋使用了疑似侵华日军的图片;四川某出版社的一本绘本中,关于“扁鹊治病”的插画画风露骨;武汉某权威高校出版社的一本百科童书中,出现了“果子狸可以吃”的错误表述……诸如此类的内容流入市场,显然与编审不严有关。

童书是孩子认识世界的重要工具,对儿童价值观的塑造具有重要影响。国家二级心理咨询师李聪颖认为,问题童书中的扭曲内容会严重侵蚀儿童稚嫩的精神世界,“绘本、童书,就是不会说话的老师。书的影响力体现在它激发出的儿童个体的主观理解。处于吸纳知识阶段的孩子,一旦接触了三观不正、恐怖、存在谬误的内容,很容易在他们的内心留下错误记忆,甚至产生错误指导。”

童书的篇幅少、内容浅显,在数字化阅读的冲击下,大量传统出版社转向了主要依靠纸质阅读的少儿出版市场,我国童书出版也从原来的专业出版演化为大众出版。中国书刊发行业协会、开卷信息发布的数据显示,2022年,我国图书零售市场销售码洋为871亿元,其中,文化教育、少儿读物、文学艺术类图书所占比例最高。而在新书销售市场中,2022年全国上市新书共17万余种,其中,销售获得码洋收入最高的是少儿读物新书,占比达到了25.25%,足以见得童书市场的繁荣。

童书市场野蛮生长,数据显示,近两年少儿市场的出版策划机构数量超过790家,其中不乏一些盲目跟风、浑水摸鱼的出版方。除了数百家出版社争相出版童书之外,业内还有数以千计、水平良莠不齐的小型童书工作室,难免形成了鱼目混珠、泥沙俱下的现状。

童书从业者:

慎之又慎,做好编审内功

如何保证童书市场健康发展?北京师范大学少儿阅读与童书评价研究中心执行主任郑伟认为,出版社的自我规范与严格把关是第一步,“出版社应该主动担任起‘把关人’的角色,以对孩子、对国家、对未来负责的态度,自觉加强对童书思想性、教育性、科学性、艺术性等方面的全面审查。”

深耕童书行业18年的郝春英在接受新黄河记者采访时表示,童书门槛看似很低,但做起来并不容易,关键是要找准出版单位的定位和擅长领域,“比如大学社可以结合自身优势在特定专业的儿童科普类图书上下功夫,没必要一窝蜂地都往某一方向扎堆,尤其是不熟悉也没有相关专业编辑的领域。”

到了具体执行上,郝春英认为从业者要“敬畏文字、慎之又慎”。出版一本图书要严格经过三审三校的严格流程,还要经历三次校对才能出版,“三审”解决图书中的方向性、结构性、思想性问题,“三校”更注重细节。“很多人觉得童书的文字少,编校起来更轻松,其实不然。”郝春英说,由于孩童识字量少、知识体系范围不广,为了保证孩子能够“看明白”图书内容,很多童书是图画和文字相结合的,“所以保证图书质量,不仅要保证没有文字错误,更要保证图画传达出的内容准确,图、文符合实际。”

青少年教材的审核则比一般图书的审核更为严格,一位教材编辑表示,除“三审三校”之外,教材还要送到教材主管部门去审核。“不管是文字内容还是插图都具有育人作用,插图的行为、动作、着装等都有可能引导孩子去模仿,所以更要严格把关。”

对于如何把好“第一关”,郝春英总结了自己的心得,“‘勤动手’很重要,编辑的知识储备有限,遇到自己不擅长又必须做的文本内容,必须要广泛查阅相关资料,用心甄别,来保证编校内容的准确性。”其次是善用外审、外校,郝春英说,目前很多出版社和出版公司都建立了外审、外校制度,邀请本单位外的人员帮忙做图书的内容质量把关,“选择好合作伙伴对于提升图书质量也是有效的助力。希望编辑朋友们可以共同为童书严守质量红线,守护孩子们的阅读阵地。”

加强监管

儿童读物市场亟待规范

行业自我规范和把关是“源头”,完善机制、加强监管对规范童书市场亦承担了重要责任。早在2013年,中宣部、教育部等五部门就曾联合发文,要求加强少儿出版管理和市场整治。《出版管理条例》规定,以未成年人为对象的出版物不得含有诱发未成年人模仿违反社会公德的行为和违法犯罪的行为的内容,不得含有恐怖、残酷等妨害未成年人身心健康的内容。

当下,粗制滥造、内容失格的童书依然存在,近两年频现的“插图”问题更是重灾区。有资深编辑表示,相较于文字,图片往往问题更容易被忽略,“图片的审查规范并不像文字那样明确,每位编辑对图片的理解也不一样。有时候文字已通过三审三校了,图片可能还没有完整经历所有的过程。”2022年,人教版数学教材插图就曾因画风问题引发广泛争议。

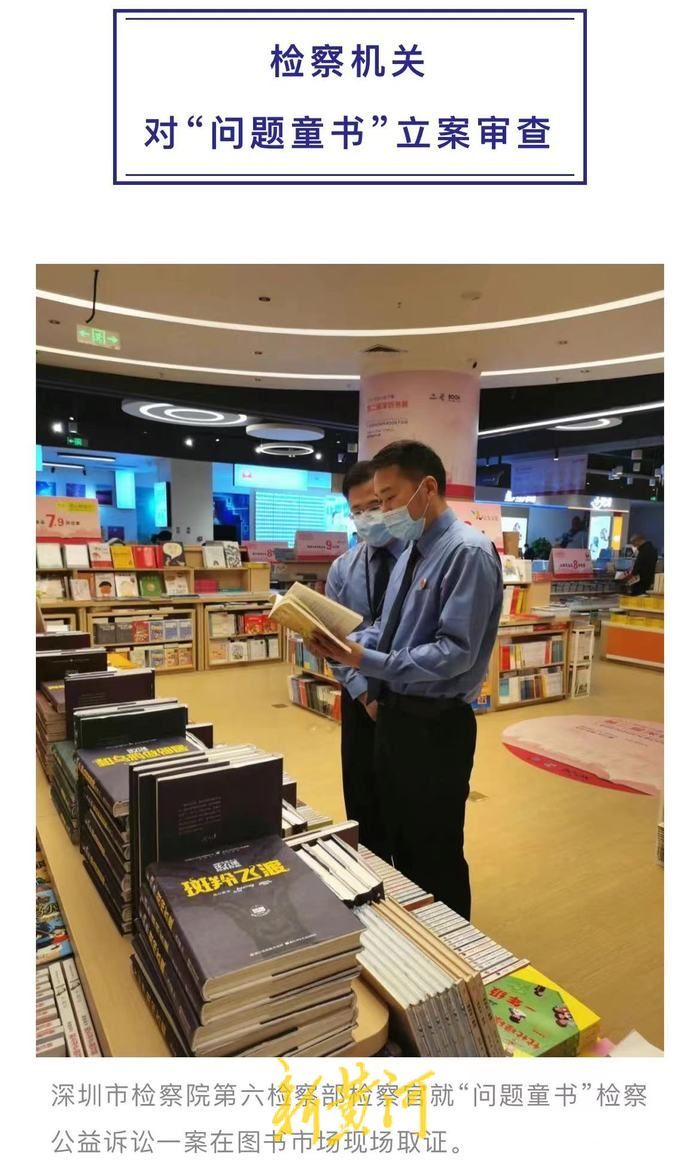

今年3月,国家新闻出版署发布关于开展图书“质量管理2023”专项工作的通知,其中重点要求了对2022年以来出版的图书进行内容质量和编校质量检查,加大对封面、插图、图文匹配等的检查力度。近年来,还有不少地方通过公益诉讼的方式对问题童书进行干预。2020年12月,《装在口袋里的爸爸》《淘气包马小跳》两本童书内容涉及美化自杀情节,在引发争议后被勒令下架。随后,深圳市人民检察院就此召开了“问题童书”检察公益诉讼听证会,并根据相关法规对“问题童书”一案予以立案审查。这些都对规范童书市场和推进童书质量提升起到了积极的作用。

除了完善法律法规和加强监管措施,有专家提出,应加强对童书出版的预先“把关”,可建立儿童图书伦理审查委员会,防止粗制滥造的童书伤害儿童。未来,专业机构、职能部门和社会公众有望形成有效的监督合力,进一步规范童书市场。

如何选择一本优质童书?

童书千千万,好书却难选。实际上,海量的少儿读物中并不缺乏优质作品,如何甄选一本优质童书成了很多家长的必修课。郝春英作为资深童书编辑,同时也是小学生的家长,向新黄河记者分享了自己的选书经验。

“幼儿园和小学阶段是孩子们学业压力最小的时候,也是阅读的黄金时期。”在图书内容的选择上,郝春英建议家长要根据孩子的实际情况来,切忌“揠苗助长”。“我曾在某个活动中看到一位妈妈拿《呼啸山庄》给二三年级的小学生看,书没有问题,但给孩子看一本讲爱情与复仇的书,他们能看懂吗?”对于知识类儿童读物,郝春英提醒家长不要盲目相信排行榜和名人推荐,“家长一定要试读,看图书内容跟孩子现阶段的知识接受度和阅读能力是否匹配。”

其次是考虑图书内容的表现形式。郝春英说,同样是讲述知识内容的图书,图文结合要比干巴巴的文字更能激发孩子的阅读兴趣,“要根据孩子每个时期的识字量,来选择图文比例的多寡。”郝春英建议,最开始要“图多字少”,随着孩子识字量的增加,文字量要逐渐加大,“考虑到现阶段语文考核的要求,这样还可以培养孩子的阅读速度。”

充分尊重孩子的兴趣同样重要,郝春英希望家长在帮孩子选书时能够宽容一些,“不要让读书成为一种功利行为。如果孩子喜欢天文,你偏偏给他买讲物理的,或许他第一次能够配合你阅读,但久而久之就消磨了阅读热情。”她表示,可以在充分考虑阅读兴趣的同时,去引导孩子阅读其他知识类读物,来帮助孩子增长见识、扩充视野。

新黄河见习记者:李睿

热点推荐

热点推荐

分享成功

分享成功