浩荡东流看长江丨重庆白鹤梁:刻石鱼做水标 这里记录长江千年潮起与潮落

一条长江,孕育了灿烂辉煌的中华文明,推动了中华大地不断的更新发展,塑造了中华民族强大的精神品格。

习近平总书记指出:长江造就了从巴山蜀水到江南水乡的千年文脉,是中华民族的代表性符号和中华文明的标志性象征,是涵养社会主义核心价值观的重要源泉。要把长江文化保护好、传承好、弘扬好,延续历史文脉,坚定文化自信。

在中国社会科学院、重庆市人民政府共同主办的长江文明论坛即将召开之际,重庆广电第1眼新闻联合上海广电、青海广电、四川广电等共10家媒体,共同推出系列报道《浩荡东流看长江》,带你走遍长江国家文化公园,探寻长江沿岸文化遗产,领略长江文明之美。

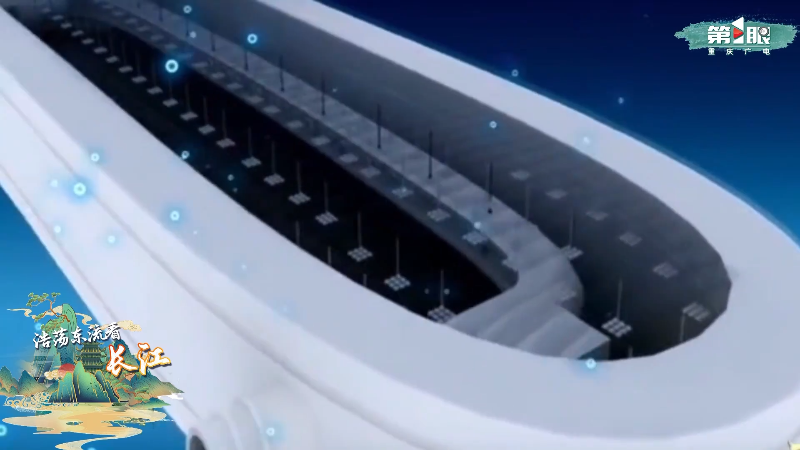

母亲河长江一路奔腾逶迤,与八百里乌江画廊相逢于此,这里就是重庆市涪陵区。在这水下40米的地方,有着祖先留下来的文物——全世界第一座、全封闭水下博物馆:白鹤梁水下博物馆。

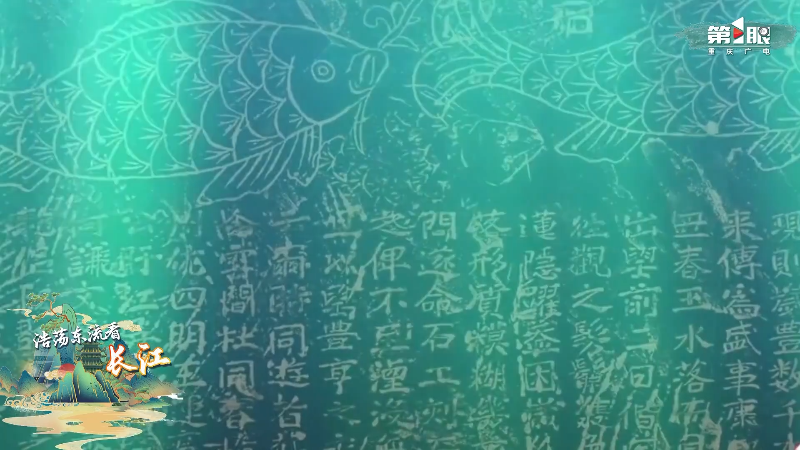

白鹤梁本是长江边上的一块天然巨石,最早从唐朝开始,就有智慧的先明在这白鹤梁上雕刻一条条石鱼当做水标,用于观测长江水位的变化。当地有“江水退,石鱼见,即年丰稔”之说,只要石鱼出水,就意味着丰收年景即将到来。

白鹤梁上有这么一对石鱼,雕刻于唐朝的广德元年。这石鱼眼睛的高程与航运部门涪陵地区水位零点在同一水平线上。这比英国人在武汉所设立的第一根水尺早了1100多年。白鹤梁连续不断地记录了长江1200多年来的水位信息,是世界唯一保存完好的古代水文站。

在过去,不少的文人墨客可没少来白鹤梁打卡。白鹤梁上留下了165段、共1万字的精美石刻,就是古人所留下的打卡记录,堪称“水下碑林”。“元符庚辰涪翁来”,这是北宋文学家书法家黄庭坚来这留下的打卡记录。古人来这里打卡看风景,他们留下的这些精美石刻,又留在这里成为了新的风景。

长江三峡水利枢纽工程的建设使得库区水位发生改变,当三峡蓄水达到175米时,这些银钩铁画面临永久隐没在江波之中的困境。在白鹤梁上,人们修建了一座巨大的无压容器作为保护壳体,能够承载4500吨的水,这容器里面注满的是过滤后的长江水。这样一来,保护体内部的水压与外部长江水压达到相对平衡,白鹤梁题刻得以安然的保存在水中,留给我们的子孙后代,是水下文化遗产保护的典型范例。

重庆广电第1眼新闻、上海广播电视台、

青海广播电视台、云南广播电视台、

贵州广播电视台、四川广播电视台、

江西广播电视台都市频道、夷陵电视台、

江苏广播电视总台、芜湖广播电视总台

联合制作

(第1眼-重庆广电 林思静)

无障碍

无障碍