取消静音

取消静音

羊城晚报·羊城派

听新闻

听新闻

这两天,“浙江多个景区实现无痛爬山”的相关话题,在网上引起热议。

此前,有网友发出一段杭州千岛湖天屿山登山的视频。视频中,一条长长的自动扶梯架设在山石之间,扶梯两侧喷洒着水雾,游客沿着扶梯,一路观赏美景,一路被送上山。

“山一步没爬,景一处不落!”有网友点赞景区的设计暖心。也有人质疑:“这么爬山还有乐趣吗?”

天屿山:单纯为了解决上山的交通问题

“我们建这个电梯,最初的目的就是解决上山的交通问题。”杭州市淳安县建设集团城市旅游开发公司负责人徐先生说。

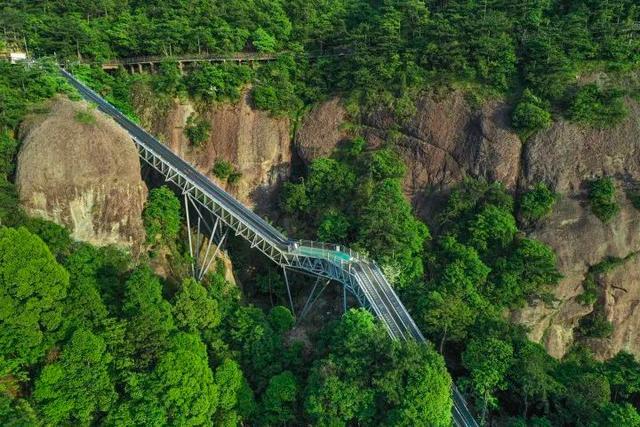

公开资料显示,天屿山位于千岛湖南岸,是千岛湖畔最佳的观景点。山上在不同高度设有多处观景平台,游客可从不同角度俯瞰美景。

天屿山上的电梯(受访者供图)

天屿山的海拔只有350多米,但山路蜿蜒,全程步行要走3000米,对老弱病残的游客不太友好。

徐先生说,“开始是想在山上建索道,不过索道运输能力有限,还存在安全风险,而电梯的承载量较大,相对比较安全,可以满足景区运营需求。”2022年9月,城市旅游开发公司投资1000多万元,建造了这条“无痛感”的爬山路。

据了解,电梯建成后,游客登上山顶的时间从最初的50分钟缩短至10分钟。

徐先生认为,“不是说有了电梯,就不能去爬山了,这本来就是给游客增加一种观景的选择。”

国内多个景区实现“无痛爬山”

除了天屿山,我国有多个景区也实现了“无痛爬山”。

◆台州神仙居景区

浙江台州的神仙居景区设置了百余米长的自动扶梯,被大家称为“南天梯”。

神仙居景区位于台州仙居国家公园内,海拔1271米。景区工作人员表示,电梯全长104米,提升高度52米,梯阶宽度0.6米。游客从山脚坐到山顶,全程只需要4分钟左右。

据了解,“南天梯”投资2000万元打造,于2017年年底开始筹划,2020年国庆节前投运,电梯双向共4组,单向运力可达3600人/小时。

神仙居的南门梯(受访者供图)

◆杭州OMG心跳乐园

浙江杭州市桐庐县的OMG心跳乐园在山上,但不用爬山,景区里有两处自动天梯,可以坐魔毯天梯上山。

◆湖北恩施大峡谷

湖北恩施大峡谷的观光扶梯也很有创意。这条手扶梯全长688米,是目前世界上最长的一条,依靠着大峡谷的山势建造。

现代化的电梯出现在自然景区内是一件很违和的事情,但是这条手扶梯却没有这方面的烦恼,因为设计者采用了原木作为材料,屋顶则建成土家风格的青瓦盖顶,远远看去,手扶梯就像一条土家楼带,坐落在峡谷的树木间。

◆宁波灵岩山风景区

除了自动扶梯,游客在宁波市象山县灵岩山风景区还能乘坐观光电梯一键直达山顶。这组观光电梯共2台,均采用全钢结构形式、依靠山体垂直建造,每台整体高度158米,运行高度136米,运行速度2.5米/秒,乘客只需55秒,便可从山谷到达山顶俯瞰海景,这是目前浙江省内最高的悬崖观光电梯。

◆还有网友介绍,江苏南京牛首山和湖南张家界天门山也可以坐电梯上山。

“无痛爬山”能复制吗?

看了“无痛爬山”后,有网友高呼:“建议全国推广,泰山看一下?”近年来,国内不少景区都在探索“无痛感爬山”,但实现起来并不容易,而且不是每一个景点都适合建造这样的扶梯。

业内人士表示,这其中的考量主要有两方面,一个是山体的地形是否适合建造电梯,另一个要看电梯的实际成本与景区的实际营收是否匹配。“电梯坡度一般不会超过30度,因为坡度太大,提升高度太高,对游客来讲,就会有安全隐患。”

登山的乐趣被牺牲了吗?

关于“无痛爬山”,有部分网友点赞,称此举不仅方便了老人、孕妇和残障人士,对体力不支的年轻人也非常友好。

“腿脚不方便人的福利。”

“对孕妇好友好啊,大肚子也不想闷在家!”

“好好好!观景爬山两不误!”

“装个电梯,造福于人类游览大好河山景色,点赞!”

“挺好,懒人推动进步,休闲游搞那么累干嘛呀!爱爬山的自然有人行步道的。”

也有网友持反对意见,认为这不叫爬山,叫逛山。虽然省力,但是缺少了爬山的乐趣。

“没有灵魂的山路!”

“我反对……这都失去了爬山的意义了。”

“就是就是,爬山一步一个阶梯,而且沿途都有不同的风景。”

“这不叫爬山和登山,这叫上山。”

“这是去爬楼的吧!”

“乘电梯上山也叫登山?!”

这种爬山方式你觉得如何呢?

评论:坐电梯爬山,风景这边也好

“无痛爬山”主打的就是用一种更省力的方式亲近自然。对此,有的网友并不认同:爬山的意义不就在于爬吗?爬山变“逛山”,乐趣何在?

不得不说,乐趣这东西,向来见仁见智。就好像有人喜欢“特种兵旅行”,也有人钟情于“Citywalk”,不必因为这类“赛博爬山”不符合传统的登山文化,就将两者对立起来。

可以肯定的是,“无痛爬山”虽然不被一些人接受,但背后的需求一直存在。在山上修电梯的初衷,是为了方便老弱病残游客。如今看来,它在社交媒体上走红,可见也戳中了那些自嘲“又菜又好玩”的年轻人。

报道中提到,“坐电梯上山”并不是一步到位。即便是乘坐电梯上山,也并不意味着在途中不需要徒步登山。无非就是多了一个选择,增加了旅游服务的包容性和多元性。与其说这是“殊途同归”,不如说是“因人制宜”。

比起纠结于“无痛爬山”有没有灵魂,更值得讨论的是,登山电梯的建设问题。

比如,一些人担心修建这类措施会破坏山体,影响景观协调性和自然生态。

这样的声音,的确值得重视。毕竟,生态环境有其脆弱性,破坏容易修复难的教训,实在是不枚胜举。

什么样的山适合装这种电梯?后续要如何长期维护?这都需要经过严谨的论证,不能“头脑一热”拍板了之。

对自然多一分敬畏,服务上多一些巧思,坐电梯登山也很香,风景这边也好。

来源 | 羊城晚报·羊城派综合潮新闻、央视网文旅、宁波晚报、新民晚报、广州日报、南方日报、网友评论等

热点推荐

热点推荐

分享成功

分享成功