取消静音

取消静音

第1眼-重庆广电

听新闻

听新闻

一甩“刀片”就出来,

再一甩就收回。

9月开学以来,

玩具“萝卜刀”火了。

成为不少中小学生的新宠

网店销量10万+

学校一个班20多个同学有“萝卜刀”

在重庆多所中小学门口的文具店,

“萝卜刀”均被摆在显眼的位置,

商家们一致表示,

“萝卜刀”正值流行、销量可观。

但是,“萝卜刀”引发各界担忧。

相关专家提示,

警惕“萝卜刀”对儿童的负面影响。

“萝卜刀”是什么?

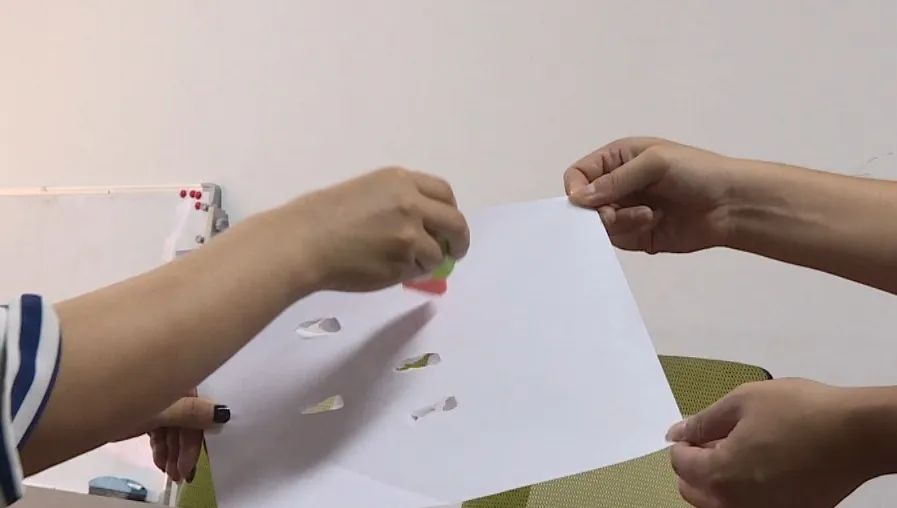

“萝卜刀”是一款塑料仿刀玩具,通过自身重力可以实现刀体的滑动。这种由塑料经过3D打印制成的仿刀玩具,因它的外观形似萝卜,并且通过自身重力的控制,能够实现流畅滑动,所以又被称为“重力萝卜刀”。“萝卜刀”在速度加持下,伴随着清脆的“啪嗒”声,刀身能够迅速出鞘和收回,成为一种解压玩具。

线上搜索电商平台发现,“萝卜刀”玩具销量惊人,有的店铺单月销量已突破10万+。

相比线下,线上的“萝卜刀”款式更为丰富,不仅有“夜光萝卜刀”“金属萝卜刀”,还有“长款萝卜刀”“巨型萝卜刀”等,售价从2元到上百元不等。其中,“巨型萝卜刀”酷似生活中的水果刀,长40多厘米。

“看谁不爽就刀一下”

“萝卜刀”玩法引发担忧

在电商平台上进行相关搜索,可以看到一些商家的宣传视频中充斥着“看谁不爽就刀一下”“我看谁敢不听话”“咔咔咔,看我刀了你”等话术,还有不少商家直接将这些字眼当成卖点印在包装上。

商家在宣传各种款式的“萝卜刀”短视频中,往往会伴有“捅”“刺”的动作,一位商家在与记者沟通时表示:“不建议14周岁以下的未成年人购买。” 即便如此,“萝卜刀”还是在未成年人中风靡开来。

在北京常营附近的一家幼儿园门口,记者就看到有小朋友也在摆弄着“萝卜刀”,虽然动作略显生涩,但兴趣颇高。 一位在朝阳区上三年级的女生说,自己班上同学基本人手一个。“最基本的玩法就是将小刀垂下后收回。还可以通过手指打开一个小缝,然后快速甩刀。”她边说边熟练地演示起来,“同学之间也会相互‘切磋’,分享新玩法。” 话音未落,她将“萝卜刀”一收,向同伴脖子上比划,大喊:“杀!”两个女孩随即笑呵呵地打闹起来。

重庆网络问政平台曾收到家长反映称, 中小学生聚在一起玩耍“萝卜刀”, 喜欢比划着戳来戳去,模仿刺、捅等动作。在多个社交平台上,孩子家长也对“萝卜刀”这款玩具是否影响未成年人的身心健康提出了质疑,部分家长明确表示抵制态度。

教育专家:警惕“萝卜刀”安全隐患

记者采访到的中小学均表示,不允许学生将玩具或有危险隐患的物品带入校园。但在小区、街边和公园经常可以看到,孩子们不经意地耍弄“萝卜刀”。围绕“萝卜刀”引发的担忧,记者采访了重庆师范大学教育科学学院副院长、教育学教授杨思帆。

杨思帆表示,“萝卜刀”确实存在一定安全隐患,其玩具顶部有些坚硬,孩子们在玩耍时如果不注意力道,或者奔跑追逐时不慎摔倒,很容易伤到眼睛等身体脆弱部位。

杨思帆强调,“玩具刀不同于玩具枪,真刀是现实中很容易获得的工具。玩‘萝卜刀’的一系列危险举动,可能会增加孩子使用真刀时做出同样举动的风险”。他提醒广大家长和老师,如果孩子喜欢“萝卜刀”此类玩具,应在家长的监护下玩耍,不应让孩子将此类玩具带进学校。

心理专家:“萝卜刀”或引发暴力倾向

重庆市妇幼保健院睡眠心理科副主任医师韩容表示,萝卜刀材质坚硬,容易伤到眼睛等身体脆弱的部位。她呼吁家长在孩子玩萝卜刀时要进行正确的引导,以免孩子模仿成人的一些动作或者行为,发生伤害事件,甚至出现暴力倾向。

与此同时,心理专家罗清军也表示:“‘萝卜刀’这种玩具,确实加大了未成年人对攻击性的试探以及对父母、老师教育行为的挑战。对于性格平和的未成年人,影响不大。但是对于压抑自我、父母管教严格要求多的未成年人,容易引发暴力倾向和攻击行为。”

罗清军介绍,目前,部分青少年会感觉遭遇到“四无”心理风暴:学习无动力、真实世界无兴趣、社交无能力、生命无价值感……因此对网络游戏、新奇的刺激,容易感兴趣,甚至沉迷,本质上是对自我意义感的缺乏。“萝卜刀”作为一种缓解焦虑和压力的玩具,虽然可以帮助未成年人缓解压力,舒缓平时在学习、生活中积压的情绪。然而,如果过分沉迷其中,会引起未成年人的自我伤害,攻击性行为,甚至引发犯罪意识。

罗清军给出相关建议,“玩‘萝卜刀’需要在家长的监护下进行,家长需要监督孩子的玩耍,确保其安全。父母平时也需要和孩子建立良好的沟通渠道,通过友善的沟通缓解,允许孩子平时的情感表达。”

消保委呼吁:正确引导 强化监管

“萝卜刀”作为一种娱乐工具,有一定的优点,但也存在一些潜在的风险,需要正确引导和强化监管。然而,凡事堵不如疏,不能一味地采取“堵”的方式,而应该更加注重疏导。攻击性动作并不一定会成为暴力倾向的催化剂,关键在于如何正确引导和教育孩子。江苏省消保委呼吁:

商家作为玩具的制造商和销售商,应积极履行社会责任。检查所生产的“萝卜刀”是否符合相关标准。同时,要注意广告宣传中是否存在不良暗示,如“看谁不爽就刀一下”此类宣传应及时改正。电商平台作为销售平台,应该绷紧宣传内容把关“安全弦”,避免不良引导内容的大肆扩散。

监管部门应加强审查监管,将安全隐患防范于未然。规范销售渠道,重点检查商家是否证照齐全,是否销售“三无”产品、低俗或暴力包装产品,是否落实进货查验制度,是否销售未经3C认证的玩具等。

学校和家长作为孩子的“教育合伙人”,应注重培养孩子正确价值观和行为规范。开展针对性的教育,提升孩子的安全意识和自我保护能力,帮助其更好地认识危险、规避危险,引导孩子摒弃暴力倾向,确保身心健康和全面发展。

来源: 北京日报 央视网微信公众号 齐鲁壹点 中国消费者报微信公众号 未来网微信公众号 综合报道

热点推荐

热点推荐

分享成功

分享成功