北碚卢作孚纪念馆:卢作孚全力投身抗战创下卓著功勋

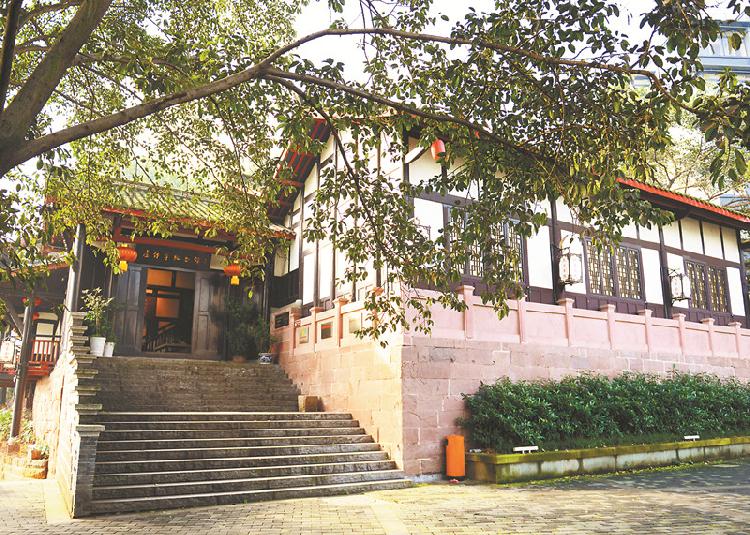

一、北碚卢作孚纪念馆简介

卢作孚纪念馆

(点击上方图片听廉洁故事▲)

卢作孚纪念馆位于北碚区朝阳街道文星湾一巷1-33号,占地面积3300平方米,呈三进三重殿四合院布局,具有浓厚的地域特色和时代特征。此处原为卢作孚任局长的峡防局办公地,也是嘉陵江三峡乡村建设实验区区署、北碚管理局、重庆市北碚行政管理处的所在地。2012年9月9日,卢作孚纪念馆正式建成,对外开放。2013年被国务院公布为全国重点文物保护单位。此外,该馆还是重庆市爱国主义教育基地、重庆统一战线传统教育基地 、重庆市抗战遗址文物保护点、重庆市科普基地。

卢作孚纪念馆共分为四个展区。一展区主要介绍卢作孚勤奋求学、投身革命、艰难探索、教育教国、实业救国、成立民生公司的经过;二、三展区主要介绍卢作孚主持的嘉陵江三峡乡村建设;四展区主要介绍卢作孚全力投身抗战创下的卓著功勋,以及抗战胜利后迎接解放。

卢作孚照片

卢作孚(1893-1952),原名魁先,别名卢思,重庆合川县人。1910年加入同盟会,参加了四川保路运动。1915年在成都《群报》《川报》任记者,勇敢抨击时弊,还参加李大钊等共产党先驱组织的少年中国学会;1921年他任泸州宁道尹公署教育科长,推荐共产党早期领导人恽代英到泸州川南师范学校任校长,并结为挚友;1924年,卢作孚在成都创办民众通俗教育馆;1926年回重庆创办民生轮船公司。

1927年到北碚出任江(北)、巴(县)、璧(山)、合(川)峡防团务局局长,依托民生公司发展后的实力致力于乡村建设实验。迅速治理了匪乱,对北碚进行了全面规划和建设,先后创办中国西部科学院、北温泉公园、北碚平民公园、体育场、图书馆、兼善中学等城市基础设施,大力兴办三峡染织厂、北川铁路、天府煤矿股份公司等实业;到1936年,便使北碚由一个小乡场变成一座闻名的美丽城市,国民政府正式确定为嘉陵江三峡乡村建设实验区,为一等县的行政区,卢作孚由此成为北碚的奠基人。

1937年抗日战争爆发后,卢作孚被国民政府紧急任命为交通部次长兼水陆联合运输管理处处长,坐镇武汉、宜昌。在日本飞机大轰炸的情况下,指挥民生轮船公司为国民政府迁都重庆抢运出大批人员和物资,保住了国家工业命脉;又将出川抗战的部队运往抗日前线,创造了世界战争史的运输奇迹。抗战胜利后国民政府授予他一等一级勋章,表彰他的卓越贡献。

抗日战争期间,卢作孚和他的胞弟卢子英邀请在延安的抗日军政大学教员汪仑来北碚出任《嘉陵江日报》总编兼《北碚月刊》主任,与共产党组织合作,掀起了轰轰烈烈的抗日志愿军运动和抗日救亡运动,使北碚成为抗战大后方的模范区。

1950年新中国成立后,他离开香港返回重庆,并安排民生轮船公司的18艘轮船陆续从香港驶回大陆。他作为特邀代表参加了第一届全国人民代表大会,被选为委员,还担任西南军政委员会委员和北碚文化事业管理委员会主任等职。

卢作孚一生奉行“穷则独善其身,达则兼济天下”。他生活简朴且志存高远,被人誉为“贫穷的亿万富翁”。毛泽东主席称赞他为我国四个不能忘记的民族实业家之一。中共中央赞许他“为人民做过许多好事,党和人民是不会忘记的”。

二、北碚四世同堂纪念馆简介

四世同堂纪念馆位于北碚区天生街道天生新村63号,占地面积3450平方米,是我国著名文学家、艺术家老舍先生抗战时期在碚的寓所,是国内保存最完好的老舍住地之一。该馆于2012年9月29日正式对外开放,是重庆市文物保护单位,重庆市爱国主义教育基地,重庆市科普基地,重庆市统一战线传统教育基地,重庆市北碚区爱国主义、中小学德育基地,重庆市北碚区红领巾教育实践基地。

四世同堂纪念馆基本陈列共三个部分。第一部分为老舍生平介绍。第二部分主要介绍老舍在重庆的生活以及《四世同堂》的创作历程。第三部分是对著作《四世同堂》所取代的卓越成果的集中展示。结合展览场地重庆老舍旧居作为《四世同堂》孵化地的特性,展览以展示作品内涵与呈现作家生平并重,不仅呈示出老舍北碚岁月曲折而深邃的心路历程,更剖析了《四世同堂》的艺术特色,展览中所收藏的各版本也使观者对本作有更深的认识。

馆内实景

老舍简介

老舍(1899-1966),原名舒庆春,字舍予,满族,北京人,作家,解放后被授予“人民艺术家”光荣称号。

老舍1918年在北京师范学校毕业后,先后任过小学校长、劝学员、中学教员等职。1924年赴英国伦敦大学任教员,从此开始文学创作,著有《老张的哲学》、《赵子曰》、《二马》等长篇小说。1930年回国先后在齐鲁大学、山东大学任教。1936年辞去教职,专事写作名著《骆驼祥子》。1937年抗日战争爆发,他参加中华全国文艺界抗敌协会的筹组工作,并长期担任该协会的常务理事和总务部主任,主持其全面工作。在抗战八年中,他积极组织开展作家战地采访、救济贫困作家、募捐劳军、抗战文艺创作和展演等活动。

1939年,他定居北碚蔡锷路24号,一直到1945年抗战胜利才离开。在北碚期间是他最贫困也是文学创作最丰厚的时期,除写作《四世同堂》外,还先后创作了歌颂抗日民族英雄的话剧《张自忠》、反映抗战的长篇小说《火葬》以及大量的文艺作品。这期间,他还参加慰问抗日将士团的活动,远赴革命圣地延安。老舍是抗战文艺的杰出作家,有广泛的社会声誉。1944年,重庆文艺界专门为他举办盛大的创作20年茶话会,《新华日报》发表短评,高度评价他为抗战文艺的贡献。

抗战胜利后的1946年,老舍赴美国讲学。1949年新中国成立后,他毅然返回祖国,写出了新中国发生巨大变化的话剧《龙须沟》以及《茶馆》等名作。老舍还长期担任政务院文教委委员、中国文联副主席、中国作家协会副主席和书记处书记等职。

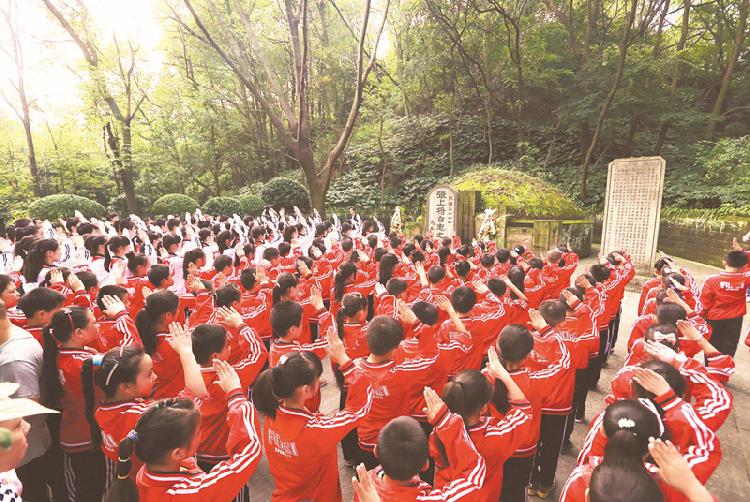

三、北碚张自忠烈士陵园简介

张自忠烈士陵园浮雕

北碚张自忠烈士陵园座落于重庆市北碚区西南隅梅花山麓,北碚区将军路80号。为纪念张自忠将军在抗日战争中英勇抗击日军于湖北宜城南瓜店壮烈殉国事迹,原国民党军事委员会于1941年动工修建,1942年建成张自忠将军墓园,新中国成立后扩建为陵园。陵园占地25亩,依山而建,坐南朝北。张自忠烈士陵园是全国第一批重点烈士建筑物保护单位,全国爱国主义教育基地。主要展览内容包括,张自忠履历、生前参加过的战役、牺牲后国共两党及各界人士祭奠活动以及新中国成立之后将军殉国日各界举办的纪念活动等。

张自忠将军照片

张自忠简介

张自忠(1891-1940),字尽忱,山东省临清县人。自幼随父在江苏读私塾,后转入济南法政专科学校读书,青年时加入中国同盟会。1914年参军,在冯玉祥部队先后任营长、团长、师长。1933年,张自忠任前线总指挥率29军38师在长城喜峰口迎战日军,沉重地打击了敌人。1935年后,先后兼任察哈尔省主席、天津市市长。1937年抗日战争全面爆发,张自忠临危受命,担任北平(今北京)市长,忍辱负重,与日方周旋,尽力保护国民。当日军大规模南侵时,他化装离开北平,回到原部队,转战于江苏、山东、安徽、河南、湖北等省,英勇抗击敌军,屡立战功,被誉为抗日名将。

1938年,张自忠晋升为33集团军总司令。在1939年的随枣战役中,他亲率一支部队东渡襄河,截击日军主力,大获全胜,迫使日军溃退。日军恼羞成怒,纠集十万兵力,由侵华日军总司令冈村宁次亲自指挥,于1940年4月再次发动进攻。5月6日,张自忠亲率总部特务营和两个团,再次渡过襄河袭击敌军。临行前夜,他给副司令冯治安留下一封信,表明拼死报国的决心。当部队渡河到达方家集时,遭一万余敌军的南北夹击,激战数日,张自忠率部突出一个又一个包围圈,但敌军仍穷追不舍,最后退至南爪店一小山头。张自忠安排部队掩护军中文职人员先行突围,自己和少量部队却留下坚守阵地。战至5月16日,张将军负伤6处,弹穿前胸,仍与敌展开肉搏,壮烈牺牲于战场。

张将军壮烈殉国后,国民政府追授为其陆军上将,蒋介石亲率军政要员到重庆朝天门码头迎张将军的灵柩,后又到北碚梅花山为张将军扶灵下葬。革命圣地延安也举行追悼大会,毛泽东、周恩来、朱德分别致挽“尽忠报国”、“为国捐躯”、“取义成仁”。此后每年的5月16日,国共两党抗日军政要员都要在北碚为张将军举行纪念活动,以激励国人抗战必胜的决心,直至迎来抗战的胜利。新中国成立后,中央政府追授张将军为革命烈士,将北碚梅花山修建成烈士陵园,并建成张自忠将军纪念馆,成为全国爱国主义教育基地。

场馆故事:青菜豆腐胜佳肴——张自忠将军抗日前线一餐饭的故事

1940年,张自忠将军在鄂西前线给其副总司令亲笔信

抗战期间,国民政府内迁重庆,北碚一时云集3000多社会名流和贤达,但有一人生前并未亲临北碚,但北碚却流传着他许许多多的感人事迹。他就是葬于北碚梅花山上的抗日民族英雄张自忠上将,这位与众不同的爱国将领在抗战前线“自创”了一道名菜——青菜豆腐火锅,菜如其名,名如其人——清清白白。

那是1940年初,抗日战争进入最艰苦的阶段,国民党将军队划分为十个战区,以抵御日本侵略军的疯狂进攻。为鼓励前方将士奋勇杀敌,国民参政会组织华北视察慰劳团到各战区慰问。

我国著名的文学家、翻译家梁实秋先生,身兼国民参政会参政员等职务,也随团慰劳前方将士。他一路走来,眼前所见惨不忍睹:士兵伤痕累累,百姓食不果腹,背井离乡。可所到的战区司令部,却远离前线,每天皆是美酒佳肴相待,歌舞美女相伴,这哪是冲锋陷阵的前线指挥部,分明是钟鸣鼎食的温柔富贵乡。再加上席间国军高级将领大肆吹嘘自已的战功,夸大之词令人作呕,梁实秋等人实在难以下咽。饭后众人不禁感慨道:“大家只知道‘前方吃紧后方紧吃’,其实亦不尽然,后方亦有不紧吃者,前方亦有紧吃者。”

其中一位先生微微一笑:“梁公此言差矣,前方真有吃紧者。”

梁实秋也笑了,随口说了一句:“紧吃已是风气,难道还有不跟风者?”

有!那就是慰劳团最后到达的三十三集团军张自忠的司令部,在襄樊与当阳之间的一个小镇,叫快活铺。当天下着细雨,远远望去,烟雨蒙蒙,隐约可见的司令部在两军对垒的前沿,众人心里不禁一怔,还真有不怕死的将军,把指挥部放在前面。可也有以小人之心度君子之腹的人,莫不是这位将军故意为之?等走进司令部里面再一看,众人无不信服:司令部设在一茅茨土屋内,一明一暗两间屋,外间一张长方形木桌,环列木头板凳,像是会议室,墙上、桌上满是地图;内间仅一张木板床,一床薄薄的被子,一张小木桌,上有一架电话和两三叠公文,四壁空荡,整洁干净,一尘不染。众人交头接耳:“这是司令住的地方?”

“对,这是司令部,我住的地方,弟兄们比我住得还简陋。”

众人循声望去,张自忠着来人:高大的身躯,光头国字脸,脸色略带苍白,胡子刮得干干净净,透着一股儒雅之气,身穿普通灰布棉军装,没有任何官阶标识,眉宇之间流露着一股沉着坚毅的神气。来人正是三十三集团军总司令张自忠。众人心里暗暗佩服,这才是冲锋陷阵运筹帷幄的真将军啊。张自忠向众人简单的介绍了敌我态势,对自己的战功只字不提,可慰劳团的人对张将军的事迹却早有耳闻。

终于到了最关键的时候,那就是吃饭。说起吃饭,众人有苦难言,在前面几个司令部满桌的美味大家羞于下口,来到张自忠这儿还真饿了,也都盼着吃饭。可真坐到饭桌上,这几位先生又不禁起疑,以为走错了地方,这些饭菜也能待客?

桌上四碗菜,一只火锅,青青白白,煞是好看:四碗菜皆是寻常菜肴,火锅也是青菜豆腐,隐约可见一点儿肉片、肉丸之类的,但少得可怜,还有几个鸡蛋在锅里翻滚。

梁实秋下意识用手托了托金丝眼镜,看了看张自忠,诧异地问:“张将军每日都吃这般清淡,哪有力气打仗啊?”

张自忠环视了一下众人,愧疚地说:“这是张某招待诸公的宴席,确实简单了点,还请见谅。至于我们,打仗吃饱了就有力气,不在于吃什么。张某平常一碗白饭果腹足矣,后方还有多少民众想吃顿饱饭都不能啊。”

一位先生不解地问:“委员长的军饷可是按月发放的,别的将军可以山珍海味,难道唯有张将军青菜豆腐不成?”

“呵呵,张某也是按月足额发军饷给弟兄的。”张自忠意味深长地缓缓说道。

众人相视一笑,无奈地摇摇头:“后方吃紧是因为前方有人紧吃,紧吃的不仅是后方人民的血汗,还有前线战士的血汗。苦非战争而苦,皆因人而苦,倘都像张将军,我泱泱中华又怎会受三岛倭奴之凌辱!”

张自忠见状,不免伤感,连忙招呼众人用饭。诸位先生也不客气,吃得是满头大汗,喜笑颜开,宾主尽欢。

饭后,梁实秋向张将军道:“自从我们出发慰问以来,到此已将近尾声。名为慰劳将士,实则受将士慰劳,到处大嚼,直到了快活铺才心安理得地享受了一餐在前线应该享受的伙食。珍馐并非我不想,但战时吃来不是滋味。”

张自忠朗声说道:“岳飞曾说过:‘文官不爱钱,武将不怕死,天下就太平了’,他应当是我们抗日军人的楷模。”

看到这里,人们也许会明白了,为什么那些把指挥部放在后方的将领们,一个个吃得膘肥体壮,却接连吃败仗;而这位只吃青菜豆腐的将军带领着自己同甘共苦的士兵们,却捷报频传。就连在1940年5月16日张将军阵亡之时,日本军队都对他顶礼膜拜。他们膜拜的不单是一位将军,而是一种精神,一种品质。

1940年11月,国民政府以国葬礼将张自忠将军安葬于北碚梅花山。从此,这位齐鲁男儿的爱国情怀融进了巴山渝水的绵绵血脉之中。解放后经中央政府批准,将北碚梅花山修建成烈士陵园,并建成张自忠将军纪念馆,成为全国爱国主义教育基地。

他的精神将永远激励着后人:为国一片赤诚,为民两袖清风。

四、北碚王朴烈士陵园简介

王朴烈士墓地

王朴烈士陵园位于重庆市北碚区静观镇桥亭村,现建有王朴烈士墓和金永华墓、事迹陈列馆。烈士陵园占地3400平方米,建筑面积207平方米。该陵园是北碚区的爱国主义教育、中小学德育教育基地、廉政教育基地。王朴烈士纪念馆展览主要包括王朴生平简介,青少年时期的王朴,农村革命中的王朴,狱中顽强、英勇就义、壮烈捐躯的王朴,金永华女士的生平事迹以及她先后获得的殊荣等内容。通过实物、图片、塑像等形式对王朴烈士及其母亲的事迹进行展示。

王朴简介

王朴(1921-1949),出生于重庆市江北县(现重庆市渝北区)仙桃乡一个富裕家庭。他聪慧好学,4岁开始读私塾,11岁考入重庆第一高小,13岁进求精中学。1944年,他考入迁入北碚的复旦大学新闻系,参与了由中共中央南方局青年组领导、由复旦大学党组织创刊的《中国学生导报》工作,成为报社财经委员会主任委员。

1945年,根据南方局青年组的安排,王朴与一批进步青年到江北县复兴乡(现北碚区复兴镇)大树李家祠堂创办莲华小学,建立革命“据点”。该校由王朴的母亲金永华出资,并兼任董事长,王朴任校长。第二年,王朴动员母亲买下逊敏书院,将莲华小学办为莲华中学。南方局青年组又派一批共产党员来校任教,并建立党支部,批准王朴加入中国共产党。

1947年,中共重庆北区工作委员会在莲华中学成立,由齐亮(1949年牺牲于渣滓洞监狱)任书记,王朴、黄友凡(解放后曾任重庆市委宣传部部长)为委员,负责领导江北县和北碚地区党组织工作。中共南方局撤回延安后,北区工委改由中共川东临委领导。

1948年,北区工委接办江北县静观镇(现北碚区静观镇)的志达中学,解决了学校在政府立案的问题。莲华中学改为志达中学初中部,静观的志达中学为高中部,仍由金永华任董事长,王朴任校长。同年,王朴按组织安排,用动员母亲变卖家产的资金组建了南华贸易公司,负责为党组织提供经费。

1949年4月,因叛徒的出卖,王朴不幸被捕,虽遭受各种酷刑,但仍坚守党的机密,使静观、复兴两镇的志达中学免于暴露,一直到迎来解放。1949年10月28日,王朴与他的九名难友被特务公开枪杀于重庆大坪,牺牲时年仅28岁。

解放后,党和政府将王朴烈士的遗体安葬于静观镇外的山岗上。时任重庆市市长的任白戈亲自为烈士陵园题写了碑名。王朴的母亲金永华去世后,也安葬在王朴烈士陵园内,并建纪念馆,永远纪念王朴烈士一家为革命做出的贡献。

无障碍

无障碍

亲爱的用户,“重庆”客户端现已正式改版升级为“新重庆”客户端。为不影响后续使用,请扫描上方二维码,及时下载新版本。更优质的内容,更便捷的体验,我们在“新重庆”等你!

亲爱的用户,“重庆”客户端现已正式改版升级为“新重庆”客户端。为不影响后续使用,请扫描上方二维码,及时下载新版本。更优质的内容,更便捷的体验,我们在“新重庆”等你!