江津聂荣臻元帅陈列馆及聂荣臻元帅故居:崇尚俭朴 保持艰苦奋斗美德

聂荣臻元帅陈列馆及聂荣臻元帅故居简介

点击上方图片听廉洁故事▲

聂荣臻元帅陈列馆位于重庆市江津城区,管护面积450亩(含聂荣臻故居),是全国爱国主义教育示范基地、全国科普教育基地、国家国防教育示范基地、全国社会科学普及教育基地、全国首批党性教育基地网上展馆、国家AAAA级旅游景区、国家三级博物馆。聂荣臻元帅故居原名石院子,位于重庆市江津区吴滩镇郎家村,占地92亩,是全国重点文物保护单位,国家3A级旅游景区,重庆市爱国主义教育基地、重庆市青少年教育基地。

聂荣臻简介

聂荣臻(1899年12月29日—1992年05月14日),字福骈,重庆江津人。久经考验的无产阶级革命家、军事家,党和国家的卓越领导人,中国人民解放军的创建人之一,中华人民共和国元帅,中华人民共和国的开国元勋,深受全党、全军、全国人民的尊敬和爱戴。

1899年12月生,重庆江津人。1922年参加旅欧中国少年共产党。1923年3月加入中国共产党。1919年10月赴法国勤工俭学。1924年到苏联学习。次年9月回国,任黄埔军校秘书兼政治教官。1926年7月任中共广东区党委军委特派员,参加北伐战争。1927年“四?一二”反革命政变后被派往上海,协助周恩来将工人纠察队转入秘密活动,同年5月任中共中央军事部参谋长,并参加南昌起义、广州起义,任十一军党代表。

土地革命战争时期,任中共前敌军委书记。1929年8月任中央军委参谋长。1931年底进入中央革命根据地,先后任中国工农红军总政治部副主任,第一军团政委。1932年后任红军东路军政委,参与指挥漳州战役,率部参加第四次、第五次反“围剿”。1935年1月在遵义会议上,坚决支持毛泽东的正确主张。

抗战时期,任八路军一一五师副师长、政委,中共中央晋察冀分局书记、军区司令员兼政委。解放战争时期,任晋察冀军区司令员兼政委,中共晋察冀中央局书记,中共中央华北局第三书记,华北军区司令员,中国人民解放军副总参谋长,平津卫戍区司令员,北平市军管会主任、市长,1949年出席全国政协第一届全体会议。

建国后,历任中央军委秘书长兼中国人民解放军代总参谋长,国防委员会副主席,中央军委副主席,国务院副总理兼国家科委主任、国防科委主任,中国老龄问题全国委员会名誉主任,中国发明协会名誉会长。1966年在中共八届十一中全会上增选为中央政治局委员。1977年、1982年当选为十一、十二届中央政治局委员。1975年、1978年任第四、五届全国人大常委会副委员长(1980年辞去第五届全国人大常委会副委员长职务)。是第一届全国人大常委,第二、三届全国人大代表,中共七至十届中央委员。

1955年被授予元帅军衔,曾获一级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章。

1992年5月在北京逝世,终年93岁。

故事1,“土冰箱”见证聂帅俭朴的生活

这是一个白铁皮桶,大概谁也不会想到,它竟是聂帅五、六十年代在北戴河疗养期间用来盛乘饭剩菜的“土制冰箱”。

聂荣臻元帅当年使用过的“土制冰箱”

这个由管理员自制的“土制冰箱”,高约60厘米,直径约30厘米,内分上下两层,中间是由一个带孔的蒸格分开。圆桶的上方是一个圆盖,犹如一个帽子扣在上面,圆盖两旁还有一个较大的铁环,那是便于吊入水井之用的。

建国初期,是聂帅一生中最为繁忙的时期。由于长期超负荷运转,聂帅病倒了。毛泽东批示聂荣臻放下手中的工作,去北戴河疗养一段时间,恢复身体健康。

疗养期间,处理每顿的剩饭剩菜却难倒了老厨师李师傅。夏天气温高,剩菜剩饭容易变质变馊。为了老帅的健康,不能让他吃变味的饭菜,可李师傅知道,剩饭剩菜聂帅是从不允许倒。又没冰箱,这怎么办?管理员左想右想,终于想出了一个好办法,他们弄了一些白铁皮来,自制了一个圆桶,然后将剩饭剩菜装在桶里,盖上盖子,再用绳子将桶吊进院内水井中。井底气温低,很凉爽,剩饭剩菜也可保鲜一段时间。此后,聂帅身边的工作人员就风趣地称这只白铁桶为“土制冰箱”。

聂帅的伙食很简单,长年以素菜为主,早晚喝点稀粥。工作人员见老帅省吃俭用,便劝他:“首长,对自己不要太苛刻了,该吃的吃点,该花的花点。”聂帅却乐呵呵地说:“我生活不是过得很好吗?现在国家还有困难,还有许多贫困地区的百姓连温饱都没有解决,即使今后国家富强了,艰苦奋斗、勤俭节约的传统仍不能丢。”聂帅还经常用厚放在军事博物馆的他在红军时代积存下来的伙食尾子——一块银元来教育大家,他身边的工作人员讲红军在二万五千里长征艰苦生活。那时部队缺粮,几乎天天为粮食发愁,在饥饿中能够吃到一点干粮就很不错了,吃蔬菜就更谈不上,能吃到一点豌豆苗就觉得美妙极了。聂帅还风趣地谈道:有一次,警卫人员弄来一面破鼓,将剪下来的牛皮煮着吃,还感觉到海鲜味呢!他还要求身边的工作人员好好地去读一读毛主席的《井冈山的斗争》一文,再深入地认识崇尚俭朴生活的意义。他常意味深长地告诫身边的工作人员:“新中国来之不易,要珍惜今天的幸福生活,要永保勤俭节约的传统美德。

改革开放后,人们的生活逐渐好了起来,但一些人对勤俭节约的观念淡薄了,奢侈腐化,讲吃讲喝,请客送礼的不良风气在一些地方盛行。甚至有的报纸还把过去在经济困难时期开成的“新三年,旧三年,缝缝补补又三年”的节约之风说成是守旧思想。对这些现象聂帅十分反感,反问说,难道我们人民的温饱问题都解决得那么好吗?即使人们生活好了,勤俭节约的传统也不能丢!为此他经常讲老少边穷地区人民面临的困难,教育大家要始终保持共产党人艰苦奋斗的优良传统和作风。他还常用朱柏庐“一粥一饭当思来之不易,半丝半缕恒念物力维艰”的格言来教育家人和身边的工作人员,要求大家认真贯彻我们党历来倡导的勤俭建国的方针,提倡厉行节约,坚决反对铺张浪费。

至今,工作人员还记得,聂帅曾多次找和厨师交待,要他们节约开支。那时北京温室蔬菜还不多,价格很贵。他告诉管理员不要冬天去买夏天的菜,西红柿便宜时多吃,贵时少买。老厨师想照顾老帅,点猪里脊炒菜,为的是肉嫩好嚼。聂帅觉得价格贵,明令禁止,不准再买。他规定:购买所有的高级食品事先都要报告。

在聂帅的教育影响下,一家人都衣着朴素,粗茶淡饭,崇尚俭朴。

故事2,崇尚俭朴,保持艰苦奋斗的美德

聂荣臻元帅生前使用过的牛角梳

这是一把断了齿的牛角梳,外表极其普通,然而它却是我们敬爱的聂荣臻元帅所使用的随身物品。它是我们老一辈无产阶级革命家勤俭节约、艰苦朴素的历史见证。

这把梳子是聂帅于50年代初买的,无论在家、出差,还是出国访问,他都一直带在身边。到了80年代,由于年深日久,质地老化,梳齿断了好几根。护士劝聂帅换把新的,他总是说:“这还能继续用嘛,只要能用,就不要换了。”

一天早上,护士仍象往常一样给聂帅洗脸、梳头。谁知梳着梳着,梳齿又断了一根。护士再次关心地对聂帅说:“您看,这把小梳子又断齿了,还是换一把新的吧。”聂帅笑了笑,说:“不要紧,还能继续用嘛,这把梳子跟了我30多年,还很好使的呢。”护士深知聂帅一生崇尚俭朴,劝说也无用,于是自己掏钱给聂帅买了把新的。第二天一早,护士不动声色地取出新梳子给聂帅梳头。聂帅发现后, 向护士摆摆手,和蔼地说道:“艰苦朴素是我们共产党人的本色,那梳子还能用,扔了太可惜了嘛,还是用旧的吧!”就这样,这把断了齿的牛角梳,一直使用到聂帅逝世。

聂荣臻元帅生前穿过的睡衣

再说这件睡衣吧,昔日的白色如今早已泛黄,领口衣襟补丁重重,可聂帅仍然敝帚自珍,无论是外出,还是出国访问,都穿这件睡衣。身边的工作人员常劝聂帅换件新的,聂帅总是不让换。如今,那些曾给聂帅修补衣服的工作人员每每忆及此事,都不禁热泪滚滚。他们动情地说:“几十年来,老帅做了几件新衣服,我们记得,但是给老帅补了多少次衣服,都无法数清了。”

聂荣臻元帅生前使用过的被单

聂荣臻元帅生前穿过的衬衣

聂帅有个习惯,睡觉前总要烫烫脚,这能驱除一天的疲劳。60年代末,夫人张瑞华下放吉林农村时买的搪瓷盆,最初用于洗脸,后来时间长了,搪瓷脱落,盆底磨穿,聂帅始终不忍丢掉,请人修补了之后又作洗脚之用,一直用到他老人家离开人世。

聂荣臻元帅晚年使用的金龙牌洗脚搪瓷盆

聂荣臻元帅生前使用过的茶杯

睹物思人,透过这些平凡的衣物,回想许多寻常的小事,我们看到了一种崇高的精神,并获得了一种力量。衣物虽然平凡,却展现了聂帅崇高的品德。

故事3,坚持原则,不准公车私用

聂荣臻元帅使用过的红旗轿车

这辆深黑色、闪闪发亮的红旗轿车,是我国自行研制的国家领导人专用车。它长6.3米,自重2.7吨,八缸驱动,无级变速,防弹保险,车内为三排座,前后排之间十分宽敞,外观大方。1966年按国家规定,给聂帅配备了这辆车。当车徐徐开进聂帅驻地时,聂帅用手摸了摸车身,仔细地看了看:漆黑光亮、旁边镶有几条流线形的电镀线条,宫灯开关的尾灯显示出民族风格,打开车门,车内沙发面料柔软舒适,各种设施都体现出浓郁的民族色彩。望着这辆崭新的红旗轿车,聂帅的脸上洋溢着喜悦,民族自豪感油然而生。他深情地说道:“中国人终于坐上自己生产的小汽车了。”

1958年,毛主席在长春第一汽车厂视察时,曾关心地问:“什么时候能坐上我们自己制造的小汽车?”3个月后,长春汽车厂立下“我们将为中国领导人试制高级轿车”的豪言壮语。广大工程技术员在一没图纸,二差资金,三缺设备的重重困难下,以仿造起家,奇迹般地制造出一代名车。中国能制造出如此出色的汽车,连外国人也感到惊讶!中国人在汽车行业被歧视的日子一去不复返了,红旗高级轿车代表了中国汽车制造业的水平,这怎么不令聂帅感到骄傲和自豪!

红旗轿车不仅结束了中国没有高级轿车的历史,而且在外事活动中也大放光彩。1972年,在尼克松总统及500多名随行人员轮流服务。尼克松在周总理的陪同下乘坐红旗轿车进入中南海,拜访了毛泽东主席,并在风雪严寒中参观了中国著名的八达岭长城。红旗轿车开得又快双稳,使这群来自汽车王国的美国人也对红旗轿车啧啧称赞。

从1966年起,中国领导人不再乘外国进口汽车,改乘由中国自己制造的轿车被人们传为佳话。聂帅乘坐这辆红旗轿车,出席过很多次国事活动和重大会议,参加了无数次接待外宾的礼仪活动。这辆红旗轿车,是聂帅建国后为党、为人民勤勤恳恳、忘我工作的历史见证,也是聂帅身居高位、廉洁奉公的历史见证。

聂帅全家有五口人,夫人张瑞华在中央组织部门工作。女儿聂力和女婿丁衡高在国防科工委工作。外孙女聂菲年仅9岁,在校读书。据聂帅身边的工作人员回忆,聂帅的家人在聂帅的严格要求和影响下,从不以元帅之家自居,对人谦和,生活简朴。聂帅对家人和子女用车更是坚持原则。他曾告诫家人:汽车是国家配给的,只能用于公事,私事不要动用专车。他的夫人张瑞华在中央组织部工作,上班离家较远,但无论刮风下雨,上下班总是和普通公民一样乘坐班车。当时北京的公共汽车相当拥挤,上下班时更是高峰期,有一次竟被乘客挤倒。秘书知道了,动了恻隐之心,想给夫人一点方便,让司机接送。聂帅知道后坚决反对,并严格要求亲人不准搞特殊化。一位大革命出生入死的杰出女性,为革命工作用一下汽车,这完全在情理之中。可聂帅总是坚持公事公办,不搞特殊化,夫人张瑞华思想觉悟很高,不以元帅夫人自居,自觉遵守纪律,从不动用老帅专车。聂帅只有一个外孙女——聂菲,从小就十分疼爱,可在用车方面,聂帅对小外孙女也从不迁就。即使在星期天,小外孙女想到颐和园去玩玩,老帅也叫家人乘公共汽车去。他慈祥地对外孙女说:“这辆红旗轿车是国家配给爷爷的,你小小年纪,对国家没有作出贡献,你不能乘坐这辆车。”由于聂帅严格要求,聂菲从小一年四季都是步行上学,从不用车接送。

聂帅清廉自律,严格要求自己的崇高品德,为全党全国人民树立了一个光辉的榜样。

1992年5月14日,我们敬爱的聂荣臻元帅走完了他革命征程的最后一步,与世长辞了。可他廉洁奉公的崇高品质是留给我们后人的极其宝贵的精神财富。为了缅怀聂帅的丰功伟绩,宣传他老人家廉洁自律的崇高思想,经中央军委批准,将聂帅生前乘坐的这辆红旗轿车调拨给聂帅的故乡——江津市(今江津区),在聂荣臻元帅陈列馆陈列展出。1994年11月5日,这辆红旗轿车从北京出发,驶上京石高速公路,翻越了险峻的大巴山,从南到北,数十个收费站免费放行,车行驶途中,沿途的老百姓给予了热情的帮助和大力支持。车行驶到邯郸出了点小毛病,修车师傅见是聂帅生前坐过的红旗轿车,激动地说:“聂帅在华北无人不知晓,今天能见到他坐过的车真是太幸运了!”说完立即抢修。十堰一修厂的职工,为保证红旗轿车安全行驶,连夜将两个电瓶充足电,第二天早上五点半亲自将电瓶送到住处。为使聂帅的座车保持光亮整洁,仅大巴山沿途加水站就有近十次免费优先为红旗轿车冲洗……这些感人的事例,充分表现了全国人民对聂帅的无限崇敬和爱戴之情。

1994年12月11日,红旗轿车经过七天七夜的长途跋涉,行程数千公里,终于平安到达了聂帅的故乡——江津市(今江津区)。如今,这辆红旗轿车作为珍贵的历史文物陈列在聂帅陈列馆里,供人们参观、缅怀。

陈独秀旧居陈列馆简介

陈独秀旧居陈列馆外景

陈独秀旧居陈列馆位于江津区几江街道五举村石墙院,这里是新文化运动旗手、中国共产党创始人和一到五届党的最高领导人陈独秀的最后寓居地,也是现今全国保存最为完好的陈独秀生前居住地。陈列馆原是清光绪年贡士、江津人杨鲁丞的故居,故称杨家大院。又因院子四周砌有丈余高石墙,又名“石墙院”。1939——1942年间,流寓江津的陈独秀受杨家邀请在此居住并最终病逝于此。陈列馆现占地26亩,其中主体展厅建筑面积达3300平方米。陈独秀馆是重庆直辖后首批重点文物保护单位,先后荣获国家AAAA级风景名胜区、全国社会科学普及基地、重庆市人文社会科学普及基地、重庆市平安景区、重庆市青年文明号、重庆市巾帼文明岗等荣誉称号。

陈独秀简介

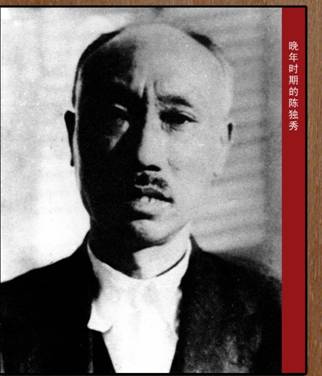

陈独秀照片

陈独秀(1879—1942)是新文化运动旗手,五四运动总司令,中国共产党主要创始人。陈独秀涉世,中国正处于内忧外患民族危亡之际,为寻求救国之路,放弃科举仕途,追求民主共和,投身辛亥革命,高举民主和科学的大旗。发动并领导新文化运动和五四运动,推动中华民族的思想大解放;接受和宣传马克思主义,同李大钊等一道,创建中国共产党,任一至五届党的最高领导人。大革命失败被免去总书记职务。1929年因参加托派等原因被开除党籍,1932年被国民党逮捕入狱,1937年获释,拥护国共合作,投身全民族抗战洪流。1938年8月底流寓江津,1942年5月病逝于鹤山坪石墙院。

故事1,晚年仍保持高昂斗争激情

晚年陈独秀

陈独秀一生颠沛流离、曲折坎坷,但不论身处何种困境,他也绝不向黑恶势力低头,对各种腐败现象仍是深恶痛绝。而且面对当时黑暗的社会现实,他并没有悲观失望走向消沉,而是始终采取积极抗争的态度,声讨一切不合理的社会腐败现象。1938年陈独秀应暹罗《华侨日报》所邀写下《敬告侨胞》一文,可视为他晚年的一篇反腐宣言,即使现在看来仍是振聋发聩的。他慷慨激昂地写到:“我们国里的贪官污吏对于人民欺压敲诈,是世界各国中最可怕的地方,回国侨胞吃过他们苦的事实,大概十本书也写不尽;然而侨胞断不应该因此对于祖国失望灰心!人民是国家的主人,官吏是国家的公仆,公仆不良,主人有权利起来赶走他们!不起来赶走他们,是人民自暴自弃;失望灰心,更是自杀!”陈独秀继续说:“我奔走社会运动,奔走革命运动,三十余年,竟未能给贪官污吏的政治以致命的打击,说起来实在惭愧而又忿怒;然而我过去不曾自暴自弃和自杀,将来也不会自暴自弃和自杀,但愿与海内外志同道合的人们携着手共同奋斗到底!”从中可以看出,尽管屡经挫折,陈独秀反腐倡廉的思想却和他的革命激情一样不断高涨。

故事2,两个儿子为革命献身

1897年,18岁的陈独秀听从母亲和嗣父陈衍庶之命,与安庆府统领高登科的长女高晓岚结为夫妻。婚后生有陈延年、陈玉莹、陈乔年和陈松年四个子女。

陈独秀对子女管教非常严苛,尤其对他认为是可造之才的长子延年和次子乔年,甚至到了“薄情寡义”的程度。少年时期的延年、乔年兄弟俩由于受父亲从事斗争的“牵累”,常常东躲西藏、受尽颠沛流离之苦。

陈延年(1898—1927)

陈乔年(1902—1928)

1915年,陈独秀在上海创办《新青年》后,将他们接到上海求学,但是陈独秀并未因此溺爱儿子。为了磨炼他们的意志品质,锻造强壮的身体,培养出将来能担负起救国救民重任的“新青年”,陈独秀不让他俩回家过平稳、依赖的生活。

陈独秀任北大文科学长期间每个月的工资300元,只给儿子每人每月5元生活费,大部分工资却用来办《新青年》杂志。兄弟二人白天工厂做工,晚上寄宿在亚东图书馆店堂的地板上,一日三餐常常就着咸菜吃大饼,渴了就喝路边的井水、自来水,生活十分清苦。就在这样艰苦的情况下,兄弟二人刻苦学习,双双考入上海著名的震旦大学(复旦大学前身)。有人劝陈独秀让兄弟俩回家食宿,他却说:“妇人之仁,徒贼子弟,虽是善意,反生恶果。少年人生,自创前途可也。”

艰苦的环境练就了兄弟二人自强、倔强的个性。疼爱他们的祖母从安徽到上海来看他们时提出要给予补助照顾时,两兄弟却异口同声表示要自食其力,决不依靠任何接济。

陈独秀在上海创建了中国共产党后,兄弟二人在遥远的法国与赵世炎、周恩来等一起也创建了旅欧共产主义组织。他们没有辜负父亲的期望,成为了中共杰出的革命领导人,为中国的革命事业做出了巨大的牺牲,分别在1927年和1928年遭国民党逮捕,为了得到中共党组织的秘密,敌人对他们用尽酷刑,但他们如钢铁般坚强,宁死不屈。在敌人的严刑拷打下,延年至始至终都没有吐露一个字,最终惨死在刽子手的乱刀之下。乔年牺牲前,仍然乐观地对狱中战友说:“让我们的子孙后代享受前人披荆斩棘的幸福吧!”

中国邮政发行的陈延年纪念邮票

1936年,西安事变的消息传到了被关押在南京老虎桥监狱的陈独秀耳中,听到蒋介石被捉的消息,陈独秀简直像儿童过年般的高兴,他托人打了一点酒,先斟满一杯,高举齐眉,“大革命以来,为共产主义而牺牲的烈士,请受奠一杯,你们的深仇大恨有人报了!”他酹了第二杯,呜咽起来,“延年啊乔年,为父的为你俩酹此一杯!”接着他老泪纵横,痛哭失声。

故事3,廉洁奉公,严格管理党的经费

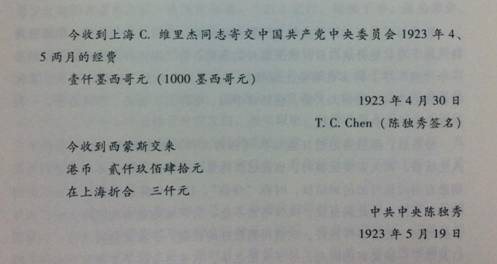

陈独秀给共产国际代表马林的收款记录

作为当时全党最高领导人,陈独秀严格要求自身,注重发挥示范作用,为全体党员树立了一个很好的榜样。中共在创建初期,党的活动经费主要靠共产国际供给,经费可以说十分紧张。共产党早期的脱产干部,组织每月只提供30-40元的生活费。陈独秀身为党的最高领导人,不能从事别的社会兼职,可以说经济来源是非常匮乏的。同时,陈独秀的妻子高君曼还患上了当时的“富贵病”——肺结核,更让他们的生活雪上加霜。其实,当时党的大部分经费都是由陈独秀经手的。但是陈独秀一直廉洁奉公、严格要求自己,对于党的每一笔经费收支都详细记录在案,并定期向共产国际或共产国际的代表汇报,定期向党内同志展示。

每当生活难以为继,陈独秀就跑到同乡和老朋友汪孟邹所开的亚东图书馆,但是又从不开口向汪孟邹要钱。汪素知老朋友性格,见他“坐的时候多了,就问他一句‘拿一点钱吧?’他点点头,拿了一元、两元,就回去了”,可以想见这位当年月薪三百大洋的北大文科学长困顿窘迫到什么地步了。

故事4,亲笔签发中国共产党第一份反腐文件

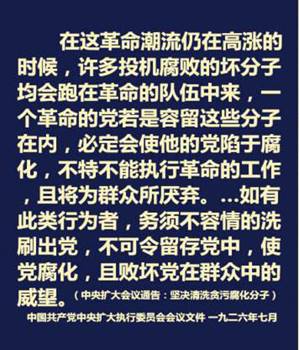

陈独秀签发的中共第一份反腐败文件

陈独秀作为中国共产党创始人和早期领导人,从中共筹建期间起,就十分注重反腐败工作。作为一个具有巨大影响力的思想家,他首先从理论上阐释了反腐败工作的重要性。1921年7月,陈独秀发表著名文章《政治改造与政党改造》,对现代政治与政党的关系进行了深刻阐述。他提出:“政党是政治底母亲,政治是政党的产儿;我们与其大声疾呼:‘改造政治’,不如大声疾呼:‘改造政党’!”在他看来,“有产阶级各政党底过去的成绩,造谣、倾陷、贿卖、假共肥私、争权夺利、颠倒是非、排斥异己,不分东方西方都在百步五十步之间。以这班狐群狗党担负政治的责任,政治岂有不腐败之理。”“我以为共产党底基础建筑在无产阶级上面,在理论上,自然好过基础建筑在有产阶级上面用金力造成的政党;但是天下事‘无征不信,不信民弗从’,旧政党底腐败诚然是信而有征,新的共产党究竟如何,全靠自己做出证据来才能使人相信啊!”陈独秀从政党政治的角度,深刻揭露了旧式有产阶级政党与政治腐败的必然性,从理论上肯定了无产阶级政党——共产党的先进本质,强调其本身即具有反腐倡廉的优良基础,而且同时强调必须要从实践上来检验和证明这一点。1922年5月,陈独秀又在《广东群报》上发表《共产党在目前劳动运动中应取的态度》,强调共产党要“比他党更要首先挺身出来为劳动阶级的利益而奋斗而牺牲”,“共产党党员自身若有利用劳动运动而做官而发财的行为,或当劳动运动危急时畏缩不前,共产党便应该立刻驱逐这种的败类的党员而毫不顾恤。必如此才算是真的共产党,不然便是假共产党。”

同时,陈独秀还在在制度和作风方面都为早期共产党的成长壮大做出了十分巨大的贡献。中共历史上第一份反腐败文件——《关于坚决清洗贪污腐化分子的通告》,就是陈独秀在1926年亲笔签发。1927年4月,中共五大召开,大会选举产生了第一个执行党的纪律和进行党内监督的专门机构——中央监察委员会,会议通过的《中国共产党第三次修正章程决案》还特别增加了“监察委员会”一章,对党内监察机构的产生、设置、职权都作了明确的规定。这标志着中国共产党党内监督制度的初步建立,在中国共产党的党内监督和反腐败历史上具有里程碑式的意义。

无障碍

无障碍

亲爱的用户,“重庆”客户端现已正式改版升级为“新重庆”客户端。为不影响后续使用,请扫描上方二维码,及时下载新版本。更优质的内容,更便捷的体验,我们在“新重庆”等你!

亲爱的用户,“重庆”客户端现已正式改版升级为“新重庆”客户端。为不影响后续使用,请扫描上方二维码,及时下载新版本。更优质的内容,更便捷的体验,我们在“新重庆”等你!