跟着名篇学党史⑳| 叶挺:在烈火和热血中得到永生

朗读者:叶映汐(四川外国语大学新闻传播学院)

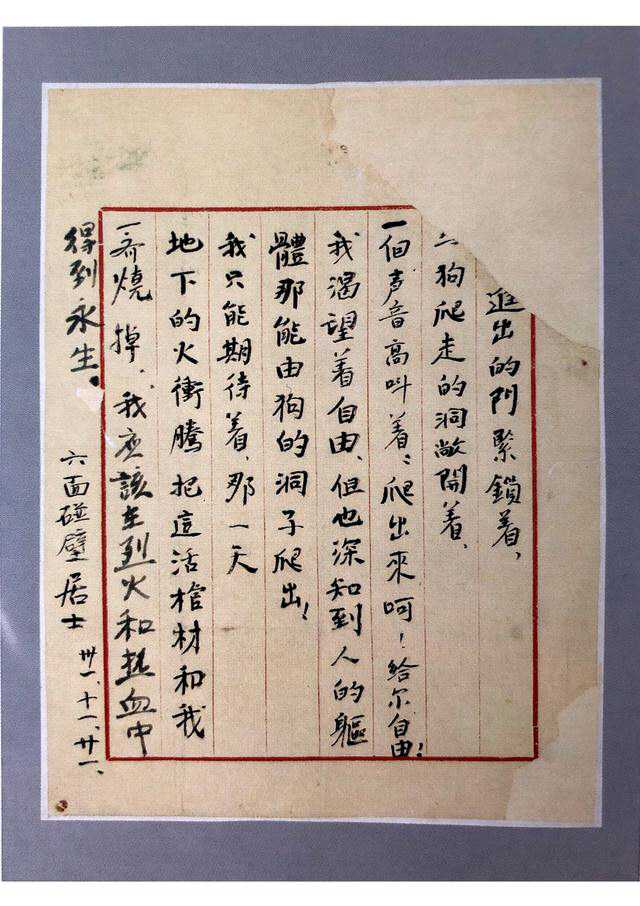

“为人进出的门紧锁着,为狗爬走的洞敞开着……”1942年11月21日,位于重庆渣滓洞监狱的一间囚室内,一名中年男子挥笔在纸上写下了一段这样的文字。

“这名男子就是中国人民解放军创建者之一,曾在北伐战争时期担任国民革命军第四军独立团团长,抗战时期担任新四军军长的叶挺将军,当晚他所写的正是举世闻名的《囚歌》。”12月3日,重庆红岩联线文化发展管理中心副研究馆员王进对记者说。

叶挺

那么,叶挺将军为何会写下《囚歌》?《囚歌》背后有哪些鲜为人知的故事?重庆日报记者进行了采访。

创作《囚歌》的初衷

“叶挺之所以会写《囚歌》,除了希望通过该诗来揭露国民党反动派的黑暗统治之外,另一个重要的目的就是为他的亲密战友郭沫若祝寿。”王进说。

1918年,叶挺从保定陆军军官学校毕业后,曾任孙中山大元帅府宪兵司令部参谋长等职。1924年,叶挺前往苏联学习,同年12月加入中国共产党。

1925年回国后,叶挺任国民革命军第四军参谋处长,后改任独立团团长。北伐战争中,他带领独立团进攸县、打醴陵、克平江、夺汀泗、取咸宁、占贺胜、陷武昌,战无不胜,攻无不克,“铁军”威名由此远播,“北伐名将”享誉中外。1927年8月,南昌起义号角吹响,叶挺任前敌总指挥。同年12月,参与领导广州起义,成为首位工农红军总司令。起义失败后,他漂泊海外。

1937年抗战全面爆发,中华民族生死存亡之际,根据党的指示,叶挺亲自组建和领导新四军驰骋大江南北,再展“铁军”雄风。1940年,叶挺率部取得反扫荡重大胜利,被各界称为“中华民族的干城”。1941年,“皖南事变”爆发,叶挺遭国民党当局关押。

“虽然被国民党关押,但叶挺从始至终都展现出一名革命者的气节。”王进说,1942年1月,叶挺被转运到重庆后,蒋介石先是派出陈诚以老同学、袍泽的关系去做叶挺的工作,后来又于1942年5月12日,在第三战区副司令长官兼参谋长郭忏的陪同下,亲自来劝降叶挺。面对蒋介石等人的威逼利诱,叶挺不为所动。

为抗议国民党的无理关押,叶挺被囚禁后,一直拒绝理发。“1942年,叶挺被转移到重庆时,已须长数寸,发若秋草。听说陈诚要来探望叶挺,戴笠指示沈醉,立刻带上新衣和理发师前去,敦劝叶挺理发更衣。无论沈醉怎样劝说,叶挺只坚持一条,不获无条件释放,决不整容。”王进说。

1942年10月,叶挺的夫人李秀文经多方周旋,终于在歌乐山下的五灵观招待所见到叶挺,并给他带来了周恩来、叶剑英等同志以及各界进步人士的问候和敬意。王进说:“特别是当妻子告诉叶挺,党中央一直在设法营救他时,叶挺激动得热泪盈眶。”

叶挺从妻子口中得知,1941年,南方局以为郭沫若庆祝五十大寿的名义(当时郭沫若四十九岁,虚岁五十岁),在重庆掀起了一场文化斗争,成功团结了民主人士,也有力揭露了国民党的黑暗统治。“由于郭沫若早在北伐时期,就是叶挺的亲密战友,叶挺决定为又将迎来生日的郭沫若送上一份贺礼。”王进说,1942年11月21日,叶挺在重庆渣滓洞集中营内,以“六面碰壁居士”为名,写下了气壮山河的《囚歌》,并由李秀文带出,交给了郭沫若。

《囚歌》蕴含革命者高尚情操

通读《囚歌》全文,记者发现,该诗不仅揭露了国民党反动派的丑恶行径,更体现出革命者的伟大气节。

“特别是诗歌的最后几句文字,既表达了宁为玉碎、不为瓦全的高尚志向和大无畏气概,还揭露出国民党反动派残酷迫害革命志士、屠杀共产党人的暴行,昭示了国民党反动统治必将走向灭亡的最终结局。”王进说。正是因为蕴含着革命者的高尚情操,《囚歌》一经问世,就产生了巨大影响。郭沫若在读完《囚歌》后大为感动,写道:“他的诗是用生命和血写成的,他的诗就是他自己。”

1946年3月,叶挺终于获释。出狱后第二天,叶挺即致电党中央提出入党申请。中共中央复电,称赞叶挺忠诚地为中国民族解放与人民解放事业进行了20余年的奋斗,经历了种种严峻的考验,决定让叶挺重新加入中国共产党。“在得知叶挺出狱的消息后,郭沫若欣喜若狂,并于1946年4月6日,把《囚歌》放在《唯民周刊》创刊号发表,让其传扬于世。”王进说,可惜的是,1946年4月8日因飞机失事,叶挺在山西黑茶山遇难,遗体葬于延安“四·八”烈士陵园。

新中国成立后,作为爱国主义教育的教材,《囚歌》一诗被选入小学课本,诗中所流露出的崇高的革命气节和伟大的爱国主义精神,激励和教育着一代又一代的青少年。

无障碍

无障碍

亲爱的用户,“重庆”客户端现已正式改版升级为“新重庆”客户端。为不影响后续使用,请扫描上方二维码,及时下载新版本。更优质的内容,更便捷的体验,我们在“新重庆”等你!

亲爱的用户,“重庆”客户端现已正式改版升级为“新重庆”客户端。为不影响后续使用,请扫描上方二维码,及时下载新版本。更优质的内容,更便捷的体验,我们在“新重庆”等你!