取消静音

取消静音

重庆日报客户端 刘一叶

听新闻

听新闻

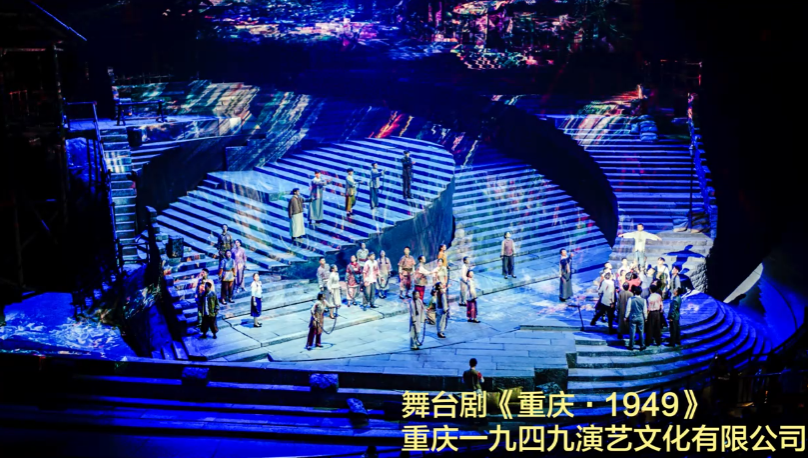

《重庆·1949》以1949年重庆解放前夕为大背景,将炫酷的舞台科技与红色故事进行融合创作,讲述了众多被关押在渣滓洞、白公馆的中国共产党人,在黎明即将到来的前夜,与敌人殊死搏斗、宁死不屈的感人故事。自首演以来,该剧口碑持续走高,受到了广大市民和游客的青睐,不少观众带着亲朋好友走进剧院,“二刷”“三刷”该剧,通过观摩精品舞台剧来感悟初心,汲取力量。

1949年,倒在重庆解放前夕的一群英雄,有着共同的信仰;70多年后,在歌乐山下的一群人也有一个共同的理想——打造《重庆·1949》,向英雄们致敬。这部舞台剧又有何特色?日前,该剧总出品人、重庆兴亚控股集团有限公司董事长宋晓平接受了重庆日报记者的采访。

多条主线并行,受到年轻观众青睐

如何用艺术的形式讲好英雄的故事?宋晓平认为,好的故事内容是让观众共情的基础。

“《重庆·1949》要讲的不仅仅是当年在白公馆、渣滓洞牺牲的先烈们的故事,还有无数为了重庆解放而牺牲的普通人的故事。”宋晓平介绍,为了让观众更加深入了解红岩精神,他们在《重庆·1949》中采取了多条主线并行演绎的方式,在同一时间内多维度展现出不同的叙事场景,拉近了观众和剧中人物的情感链接。

在剧目设计上,该剧有3条叙事线:有骨肉亲情、矛盾纠葛的展现;有重庆地下党营救狱中同志、保护重庆的重要设施的场景表述;还有讲述被关押在渣滓洞、白公馆的共产党人、民主人士,慷慨就义和向死而生的革命信仰。

舞台上,渴望看到新中国成立的金秀拒签自白书,即将被押送刑场;狱中的风娃照料一株野花,期待它长成参天大树;国歌声中,烈士们面带笑容向我们告别……特写镜头般的细节,触动着每个人的心。

正是这些剧情的铺排,受到了年轻观众的青睐。宋晓平介绍,据统计,“00后”“90后”占了观众的一半以上,70%的观众年龄在35岁以下。

沉浸式观看,让观众直呼“恨不得多长几双眼睛”

好的观演体验、精彩的表演可以提升“复购率”。宋晓平认为,《重庆·1949》的“绝杀技”就是多维立体沉浸式的室内舞台。

“剧目策划之初,我就想将其做成一个沉浸式场景,通过蒙太奇的方式,多维展现重庆特色。”宋晓平介绍,《重庆·1949》的舞台和观众席分为5个圆圈,且360度可旋转,演员们如同画卷一般出现在观众眼前,又如电影镜头一般拉近推远,给观众带来独特的视觉体验。

观众区和舞台相融合,形成沉浸式剧场。这意味着演艺空间与观演空间相互穿插,而因为每个圆环都在旋转,在同一时间,不同区域的观众会看到不同的场景。比如,在第一幕中,剧中人物张云霞和万昌明在联络点,几名地下党员在工厂区,林子雄、顾铁夫和特务在办公室,三个剧情同时上演,这种蒙太奇演绎方式让观众直呼“恨不得多长几双眼睛”。

科技+主旋律戏剧,致敬英雄的城市

今年2月,为了更好地提升观众的观演感受,主创团队又从剧情内容、人物塑造等方面入手,对该剧再次进行了精心修改打磨,期望通过沉浸式体验的方式,让生活在当下的人们能够和英雄“对话”。

“如何让更多人了解红岩,弘扬红岩精神?我们是带着感情和使命感来做这部红色舞台剧。”宋晓平介绍,在剧目制作的背后,还集中了众多科技元素。160个独立顶部悬吊电机组成灯光舞美装置,超20台空中旋转升降的灯光车......光是5个能够旋转的舞台圆环上就有磁器口、牌坊、轮船等各种实景造型,布景最低的16米、最高20多米、最轻的也有20多吨,要在五个圆环上以每秒1.2米的速度旋转,不能发生丝毫刮碰。

“这就像5辆6层楼高的火车在室内跑,不能有声音,还要绝对安全、平稳,这技术难度可想而知,但也提升了我们的文化自信。”宋晓平看来,他们正尝试在科技与主旋律戏剧作品的结合中,寻找平衡点,希望能用这样一部作品致敬重庆这座英雄的城市。

热点推荐

热点推荐

分享成功

分享成功