双城周刊|重走川渝古镇 找寻巴蜀韵味⑤

在“修旧如故,活化更新”中重焕生机

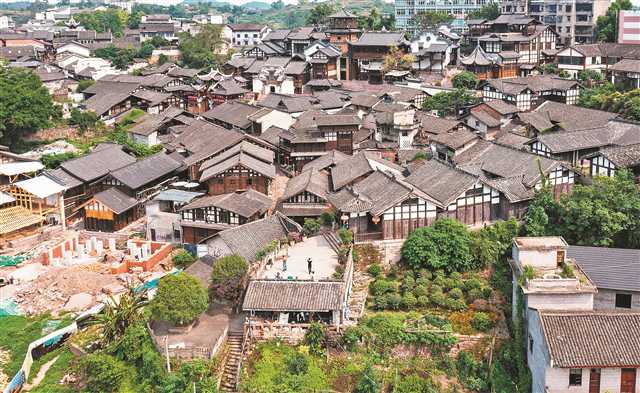

七月中旬,漫步在永川区松溉古镇里,我们发现,滚滚流过的长江赋予了松溉特有的韵味,斑驳的老土墙和石板路记录了它历经千年的沧桑。

随着水码头的作用逐渐削弱,古镇虽然一度慢慢淡出人们的视野,但在如今重新启动的“修旧如故,活化更新”中,它正在向世人重现昔日“小山城”“小重庆”的辉煌。

昔日商贾和马帮中转枢纽,曾有“小山城”“小重庆”别称

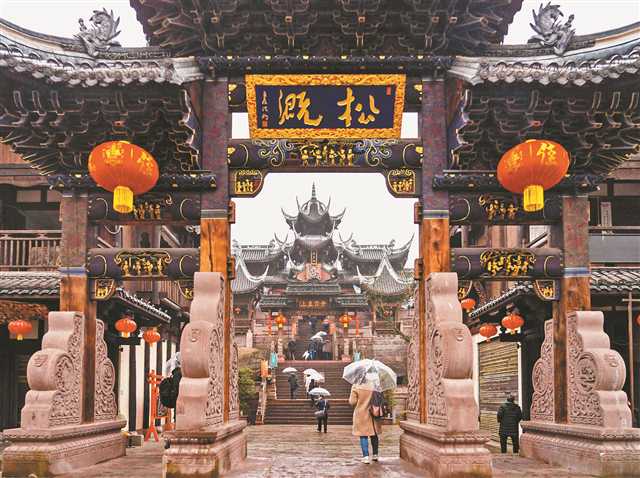

▲永川区松溉古镇,游客在古县衙门前参观。记者 崔力 摄/视觉重庆

位于永川区南部的松溉古镇,曾于明、清两朝设县衙。因境内松子山、溉水而得名松溉。作为长江入渝激起的第一道浪花,松溉古镇被这江水拍打了千年。

追溯松溉古镇的历史,据传已有千年之久。古镇里的玉皇观记载显示:明朝万历二十一年(公元1593年),知县徐先登德政碑文记载中描述,县治曾移于此。

“曾经,这里是往来商贾和马帮中转枢纽,镇内街道上人群熙熙攘攘。”松溉镇旅游服务中心主任王峰介绍说,历史上的松溉,是长江沿线著名的物资集散枢纽。水路有上中下三个码头,江上来往船只川流不息。陆路有马帮,从各县境内运货至此的马和骡子每日近千匹,在老街来往穿梭,构成了“白日里千人拱手,入夜时万盏明灯”的繁华景象。

据了解,自清代以来的300多年,是松溉发展的“黄金时代”。到了1937年,国民政府迁都重庆,大量的“下江人”(随国民党中央政府从长江中下游一同前往重庆的人)聚集松溉,松溉一时间进入空前的繁荣时期,场镇人口增至2万多人。当时松溉场镇共有大小26条街,青石板路更是长达6公里以上。

松溉依山就势,傍水而建。面向长江,古县衙、松山和东岳庙是松溉古镇的三个制高点。徜徉在古镇里,在20多米的高低落差中,一条十里天街由江而上,串联起松溉的商铺、庙宇、戏台和祠堂,26条街道纵横交错,构成了松溉百折千回的街巷空间。在古镇的街巷中,我们惊奇地发现一些熟悉的地名:菜园坝、两路口、临江街、黄葛树……

王峰解释了它们的由来。据资料考证,这些地名大多起源于20世纪30年代末,因松溉的地形地貌与重庆中心城区非常相似,当时松溉的人们便借用中心城区的一些地名来命名松溉的部分街巷。从此以后,松溉便有了“小山城”“小重庆”的别称,并一度沿用至今。

“修旧如故,活化更新”,让千年古镇重新焕发生机

根据史料记载,松溉的繁荣没有延续的一个主要原因,就是匪患。

新中国成立初期,被击溃的国民党残军和敌特人员勾结地方反动势力,趁新生政权立足未稳、人民解放军大部队暂时无法抽身平定地方匪患之间隙,组织土匪武装,伺机夺回政权。1949年12月到1950年3月,土匪一次次攻打松溉,最终,松溉保卫战取得了伟大胜利。但炮火的摧残,也使松溉部分建筑遭受重创。

另一方面,随着成渝公路、成渝铁路相继建成通车,汽车运输和铁路运输逐渐取代了水运,松溉水码头的作用逐渐削弱,古镇慢慢淡出人们的视野。远离城市的霓虹和喧嚣,松溉犹如一片片江心的浪花,在岁月的拍打中,隐匿在一片清幽宁祥之中,绵延而悠长。

2019年,永川区政府启动松溉古镇保护提升工程,致力于创建有内容、有特色、有产品、有创意的知名文旅品牌。2020年,市规划自然资源局指导推进了松溉历史文化名镇保护规划评估及修编工作,进一步强化了松溉古镇的全域保护与活化利用。扩展了松溉的核心保护范围和建设控制地带,并形成了古镇保护传承与活化利用的系列方案。修旧如故,活化更新,让松溉古镇迎来了重新焕发“第二春”的绝佳时机。

“今年国庆节,这里的民宿就要对外营业了,但是几年前还是一片废墟。”在松溉当导游多年的冯敏,亲眼见证了古镇内的秦家大院天后宫从一片断壁残垣“蜕变”为一家古色古香的民宿。

▲游客在永川区松溉古镇游玩。记者 崔力 摄/视觉重庆

天后宫正是当年受到匪患重创的建筑之一。经历炮火的摧残,其主人带着家眷离开了松溉,只剩下残砖断瓦和一个废弃的院子。

天后宫处于古镇的中心地带,要重新修缮,就必须保持和附近建筑一致的风格。负责修缮的成都博艺文物保护工程有限公司项目经理蔺小东带着工人,向记者展示了如何用作旧的手法,让天后宫原地复建。

只见工人们先把木头用轻火在表面喷烧,再用毛刷把表面的浮尘抹去,紧接着用钢丝刷进行拉槽,喷上无色、不沾手的面漆,一处手感、质感、外观几乎接近老建筑的屋檐就制作完成了。

建于明代的罗家祠堂,气势恢弘,也是云、贵、川罗氏总祠,现拥有后代40多万人。罗家祠堂的一部分是根据原貌修缮而成,演出戏台则为现代重新修建。近年来,每年的清明节,罗氏家族都会在这里举办罗氏宗亲会,以祭奠祖先。

保护修复初见成效,打造文旅商融合发展新样板

走进临江街的茶馆,评书快板轮番上演,引得游客拍掌叫好;漫步老街,处处油纸伞、红灯笼高高挂起;熊氏杆秤、松溉草编、老油坊、奶奶的裁缝铺、剪纸手工店等,让市井坊间充满烟火气;还有热气腾腾的猪儿粑、声名远播的“九大碗”、时尚与“土”味并存的松溉市集,让远近的游客尽享口福、开心乐购……

2022年初,提档升级后的松溉古镇重新开门迎客,一座集文化休闲、旅游观光、民俗体验等功能于一体的人文风情古镇惊艳亮相,热闹的场景让镇上的居民们连连惊呼“那段繁华的时光又回来了!”

在非遗街,“90后”罗钞和妻子一起经营着一家油纸伞店,不时接待着游客。罗钞说,他们夫妻俩以前在外面打工,2017年回到古镇后,再也不想出去了。“古镇里有我们的乡愁,加上这些年政府对非物质文化遗产的保护和扶持政策,我们的收入和在外面差不多。”他们决定,就在古镇里好好地把油纸伞这门手艺传承下去。

古镇里,像罗钞这样的新时代手艺人还有不少。记者了解到,经过三年多的保护修复,松溉古镇不仅保留了松溉古县衙、玉皇观、正街菜市场等建筑原有特色,还完成了沿街墙面、屋面、门窗等风貌整治,同时结合丰富的人文遗址和长江文化、宗祠文化、非遗文化,打造了松溉老油坊、马帮议事厅、新运纺纱陈列馆、非遗街等景点,在保留原住民生产和生活方式基础上,加入游客所需的体验、服务、产品,使古镇业态整体实现良性循环,既留得住乡愁,又看得见远方。

提档升级后的古镇,在历史与现代、传统与时尚、旧与新的碰撞中,共同营造出美好的生活场景,彰显出松溉古镇丰富的精神内涵,成为永川特色文旅名片之一,成功入选2021年度中国旅游休闲街区创新发展案例。

“保持古镇的原生态,是松溉古镇发展的内在生命力。”永川区规划和自然资源局局长李勇表示,下一步,松溉古镇将打造一批“有看头”的文化保护传承项目、“有尝头”的永川味道、“有买头”的旅游产品、“有念头”的网红民宿,努力建成重庆文旅商融合发展的新样板。

于江河怀抱中感受诗意芳华

向雨欣 四川日报全媒体记者 王晋朝

“夜发清溪向三峡,思君不见下渝州。”位于四川省乐山市犍为县城西南十公里处的清溪古镇,临马边河而建。有史料记载,千年前,“诗仙”李白正是在这里吟咏着《峨眉山月歌》仗剑出川。

山月邈邈,大河汤汤。如今,传承千百年的诗意风华,随着人们的吟诵、船工的号子,穿梭在江河奔流的磅礴里,贮留于清溪古镇绵延的山势中。

7月17日,记者走进清溪,在这个被江河抱拥的小镇里,感受独特的诗意芳华。

一个“圆” 串起小镇十景

▲乐山清溪古镇。(清溪古镇供图)

“马边河在这打了个弯儿,便有了清溪。清溪镇在这画了个圆儿,便通了筋骨。”指着这条路,古镇里的居民说,这个“圆儿”就是揽抱古镇旧城区的沿河步道。钟情诗文的清溪人看它酷似船型,便假借李白扁舟一叶下渝州的典故,将其命名为“太白步道”。

在清溪,从这条路出发,不仅有这样如诗如画的“源头故事”,还有更多与诗意相关的美景。

“清溪有‘十景’。”清溪镇党委书记刘超介绍,古镇的历史印记浓缩在了“一名镇、一名人、一名酥、一首曲、一首诗、一台戏、一碗酒、一把串、一杯茶、一座院”等十个景别之中,它们形成了独特的历史文化印记。

为了更好凸显这些印记,镇上对“太白步道”进行了修缮。行走在步道之上,一侧是水清河畅的沿岸景致,另一侧则是青瓦出檐的川西民居。“我们清理改建了23个闲置院落用于场景打造。”刘超介绍,如何将古镇的气韵诗意与居民的市井烟火相融合,是当地一直在思考的命题。石板路、小巷子、竹编艺人、老茶馆……以步道打造为开端,清溪镇正在将这里的新与旧、人与境,编织成“人、镇、景”和谐统一的产业生态。

傍晚,华灯初上的清溪古镇,多了几分暑气蒸腾的氤氲。夜色中,一条沿着滨河步道向外延伸的灯光带,将波光、古建、夜市、步道缀连起来。市民游客或临河撸串,或漫游夜市,热闹的夜间经济为古镇带来了一番别样的烟火气。

“这里原来都是边缘地带。”在清溪镇居住了四十余年的牟文全告诉记者,与“太白步道”配套打造的亮化灯带,既改变了游客的游览习惯,也改变了他们的生活方式。“留宿的外地游客越来越多,许多当地人也在家门口支起了夜市摊位。”

“要让居民和游客同时享受到这里的诗意与生活。”刘超表示,步道等基础设施改造只是开始,当地下一步将统筹古镇业态提升和乡村振兴,沿“太白步道”落地“清溪十景”,形成文化、商业、休闲、餐饮融合发展的滨河新业态。

几处景 活化古镇“文脉”

在当地人眼中,诗歌是清溪的“灵魂”,正是这里秀美的山水风光,才孕育出诗词的灵气;正是有了古建宫庙,才涵养了诗词的多彩。

行走在镇上的古老街巷里畅想:或许某位古代诗人正是踏过脚下的这块青石板,来了灵感,创作了佳句。

清溪镇镇长吴小洪告诉记者,在历代清溪人口耳相传中,李白登舟之处的“古蜀码头”虽经千年,但遗迹尚存,“就在清溪古镇”。这里还流传着清代当地“宁氏三杰”家风等美谈故事……“清溪千年文化脉络,犹如一本厚厚的古书,是一座‘人文富矿’。”他指着沿岸正在打造的一处景观说道,当地在挖掘清溪丰富历史文化资源的同时,通过景观打造,让这些故事“活化”为可见可感的文旅场景。

“陈家渡”“篾市巷”……目前,在清溪古镇已有60余处文化或诗词景观被还原出来。此外,诸如“清溪茶”“泡子酒”等非物质文化遗产也走进了烟火市集,为游客“诉说”着马边河畔往日的商贸繁盛。

“桃源洞口知何处,想在清溪水一方。”曾经的诗词画卷,正在当下的清溪古镇,徐徐展开。

无障碍

无障碍

亲爱的用户,“重庆”客户端现已正式改版升级为“新重庆”客户端。为不影响后续使用,请扫描上方二维码,及时下载新版本。更优质的内容,更便捷的体验,我们在“新重庆”等你!

亲爱的用户,“重庆”客户端现已正式改版升级为“新重庆”客户端。为不影响后续使用,请扫描上方二维码,及时下载新版本。更优质的内容,更便捷的体验,我们在“新重庆”等你!