西藏自治区昌都市文化旅游专题展 从时光印记里寻绎昌都的神奇魅力

“卓卓”在藏语中是“最美好的、最漂亮的、最幸福的”意思,寓意昌都的康巴人对悠久历史和优秀文化的骄傲和自信、对强健体魄的自豪、对幸福生活的享受、对和谐社会的珍爱、对美好生活的追求。昌都地处西藏东部,是连接藏、川、滇、青的重要枢纽,国道318、317、214线贯穿全境,被誉为“藏东明珠”,金沙江、澜沧江、怒江在此并流,形成了举世闻名的“三江并流”奇观。

这是一座传奇的城市,有卡若文化五千年历史文明和经久不衰的格萨尔王传唱,也是西藏第一面五星红旗升起的地方。让我们从“卓卓康巴 传奇昌都”的时光印记里,寻绎昌都的神奇魅力,领略伟大祖国历史之美、山河之美。

今年5月20日-8月27日,“卓卓康巴 传奇昌都——西藏自治区昌都市文化旅游专题展”在重庆中国三峡博物馆与重庆市民见面,展览尽显昌都文旅风采。

奇丽壮美的自然景观

昌都地处横断山脉和金沙江、澜沧江、怒江流域,大自然的鬼斧神工造就了昌都无数奇丽壮美的自然景观。

然乌湖,位于昌都八宿县G318线旁。“然乌”为藏语为“羊奶湖”,因其湖水呈乳白色,似羊奶而得名。是西藏东部最大的湖泊,由上、中、下三个串珠状湖泊组成,它们分别是阳措湖、傍措湖和冷安佳布湖,一年四季风景如画。然乌湖素有“西天瑶池”之美誉,它地处念青唐古拉山脉与横断山脉伯舒拉岭结合部。然乌湖是雅鲁藏布江支流帕隆藏布的源头,也是帕隆大峡谷的起源。

来古冰川紧邻然乌湖,它生成于岗日嘎布山脉东端,处于印度洋季风向青藏高原输送水汽的主要通道上,海拔6626米,山顶积雪常年不化,发育了规模巨大的现代冰川,形成奇伟瑰丽的来古冰川。来古冰川因冰川旁的来古村而得名,是西藏已知面积最大、最宽的冰川,是美西、雅隆、若骄、东嘎、雄加、牛马6个冰川的统称,其中雅隆冰川最为雄壮、神奇、瑰丽。冰川长26.7公里,面积191.45平方公里,曾被《中国国家地理》杂志评为“中国最美的冰川”。

辉煌灿烂的康巴文化

奔腾不息的三江流域,孕育了辉煌灿烂的卡若文明,哺育了勤劳勇敢的康巴儿女。这里汇聚了卡若文化、茶马文化、民俗文化等多种文化的精华,形成了具有丰富内涵和底蕴的康巴文化。

卡若文化是康巴文化最古老的组成部分,因史前人类遗址——卡若遗址而命名,卡若遗址发现于1977年,出土上万件石器、骨器和陶器等文物,其中朱墨彩绘双体陶罐是其最具代表性文物,为夹细砂黄陶,侈口呈喇叭状,直颈、斜平肩,腹部为袋形双体,中裆相连,下腹壁向内曲收为假圈足。陶罐表面以刻划纹和黑色彩绘加以装饰,颈部饰一圈双勾带纹;双体纹饰各不相同,一体以双勾三角折线纹为主,线外饰彩,一体以双勾菱形纹为主,菱形纹内外施彩。此件双体陶罐无论从器形还是纹饰,都体现出与同时期出土的陶器与众不同的特点,整体造型洗练优美、饱满丰盈,构思巧妙,制作工艺纯熟,不仅代表了当时卡若文化的最高制陶水平,而且体现了卡若先民高超的器物造型能力,是新石器时代西藏陶器的代表和点睛之作,是西藏博物馆的镇馆之宝。

此羊毛披毡长207厘米、宽70厘米,分两段式,均采用羊毛织成。上段为长方形,主体图案为黑地牡丹花长方形框;下段分两截,形状为不等边长方形,下端两截纹饰色彩图案与上段一致。羊毛披毡,藏语叫氆氇(pǔlu),是用羊毛手工织的毛料,将羊毛用纺车纺成线,再用梯形木结构织机纺织。此羊毛披毡精美,是藏族生活习俗的见证物,是藏族传统技艺的反映,具有重要历史价值。

此龙纹铜茶壶高33厘米、口径9.9厘米,是藏族传统工艺品,由民间工匠制作,壶形大小不一,造型别致,流行于藏族各地,用于盛奶茶和酥油茶。铜茶壶,紫铜锻造,壶身往往镌有精致图案,流及壶身线条极富力度,使整件器物于稳重中见飞扬之态,装饰部位精工细作,而未陷于繁缛堆砌。铜茶壶是藏族制作茶饮的重要器具之一。此铜茶壶是藏族生活习俗见证物,具有重要的历史、艺术价值。

此酥油灯高6.4厘米、口径5.2厘米,铜制,灯盏撇口平底,灯柱为三节鼓突式柱,灯座为铃铛式覆盆状。酥油灯顾名思义,是以酥油作为燃烧源的油灯,多见于藏区,有着悠久的历史。酥油是从牛奶或者羊奶的油脂中反复提炼出来的,燃烧时无烟、无味,燃烧时火光稳定,奶香悠然。此酥油灯品相完好,是藏族人民民俗生活的见证物。

此瓶高7.7厘米、口径2.4厘米,为藏族所使用的鼻烟瓶。质地为黄铜。由瓶盖、烟勺、瓶身三部分组成。长颈,鼓腹,高圈足,肩部有两对称铺首衔环,腹部两侧刻有浮雕龙纹,纹理清晰,庄严威武。瓶盖嵌有绿松石、红珊瑚等宝玉石6枚,盖边以联珠纹为饰。整体造型精致,做工讲究,极具藏民族特色。

丰富多彩的非物遗产

昌都非物质文化遗产历史悠久、积淀厚重、丰富多彩。目前昌都市入选国家级非物质文化遗产名录10项、西藏自治区级非物质文化遗产名录26项。

锅庄舞,又称为“果卓”“歌庄”“卓”等,藏语意为圆圈歌舞,每逢节日、庆典、婚嫁喜庆之时,男女相聚,围成圆圈,按顺时针方向边歌边舞,通常舞圈中央摆放青稞酒、哈达等以示吉祥。昌都锅庄舞分为农区锅庄舞、牧区锅庄舞和寺庙锅庄舞三大类,动作模拟动物形态,如“猛虎下山”“雄鹰盘旋”“孔雀开屏”“野兽戏耍”等。2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

丁青热巴舞在丁青县流传最为广泛,是历史最悠久、最负盛名的一支热巴流派,至今有七八百年的历史。热巴舞在昌都分布较广,除丁青县外,察雅、类乌齐、边坝、洛隆、八宿、左贡等县均有热巴舞流传。热巴舞是由“热巴”艺人表演的一种舞蹈形式,又称铃鼓舞,舞蹈时男性手摇铜铃,女性手敲热巴鼓。热巴艺术是一种融说、唱、舞、杂技和气功为一体的综合性表演艺术。2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

芒康弦子舞是芒康县流传的一种民间歌舞,表演时男性拉二胡领舞,女性随节奏挥动长袖起舞。二胡又称“哔旺”,史书称“胡琴”,也称“弦子”,是当地群众自制的乐器。芒康弦子舞历史悠久,各流派特色显明,盐井弦子舞端庄稳重、徐中弦子舞潇酒飘逸、索多西弦子舞动作难度较大、曲登弦子舞自由开放。芒康弦子舞是在哔旺的伴奏下,集歌、舞、乐为一体的综合性藏族歌舞艺术。2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

此双龙首银手镯,活口,采用铸造、锤揲(yè)工艺,巧妙地塑造成了一条龙身、两个张口相向的龙首圆圈,龙头口衔宝珠,龙身捶堞出龙鳞与龙脊,刻画细致,手镯内空,内圈雕镂空十字、驱除灾难的“十相自在”图符。手镯是藏族腕部佩戴的主要饰品,主要有金、银、铜、象牙等质地,多圆形和扁圆形,上面镂刻有藏族文化特征的纹饰,镯面一般装饰有藏民族喜欢的宝石和表达某种寓意的图符咒语。藏族男女都喜欢戴手镯,所戴手镯数量不等,女性较男性多。此手镯制作精美,具有美好的寓意,是藏族生活习俗见证物,具有重要的历史、工艺价值。

此嵌宝石棉绸银颈饰为窄长条形,可依据使用者的颈部尺寸围合而成。领饰主体为褐、黄色双层绵绸窄长条,上均匀向前六个圆枚铜饰;在棉绸长条的一端,“品”字形叠嵌三枚莲瓣纹、圆形、镶珊瑚的铜饰,装饰的同时,也可以用着领扣;圆枚铜饰的图案各异,有花瓣、花草、云纹、芒纹等。此颈饰具有浓郁的民族特色与地域特色,是藏族生活习俗的见证物。

此副银耳坠采用了锤揲(yè)、镶嵌工艺,为“二龙戏珠”造型,龙头、龙身表面原有一层镀金,坠饰为突出嵌圆珠形红色珊瑚珠一枚,两边龙脊相隔辅嵌红色珊瑚珠各三枚,双龙张口正对圆珠形红色珊瑚珠,形成烘托的效果。环扣细长,为开放式结构,可依据耳洞穿空调节耳环,佩戴方便。在民间,“二龙戏珠”有庆丰收、祈吉祥之意,以“二龙戏珠”为题材的耳饰比较少见。此耳坠龙头写实,龙身写意,整个造型刻画精细、传神,是藏族生活习俗的见证物,具有较高的历史、工艺价值。

此戒指银制,通过锤揲(yè)、镶嵌工艺,在宽大的戒面正中突出嵌圆珠形玉石一枚,两边辅嵌红色珊瑚珠各一,间以四枚银珠相隔,形成烘突宝石珠的效果。戒面饰以精美的纹饰、造型。指环细长,为开放式结构,可依据手指的尺寸进行调节戒口的大小,佩戴方便。此戒指造型精美,是藏族生活习俗的见证物,对研究藏族手工技艺、民俗生活具有重要参加价值。

芒康井盐晒制技艺至今仍留传在芒康县纳西民族乡,保持了最原始的晒盐方式,不仅生产工具原始,而且生产方式原始,是世界上一直传承至今的晒盐技艺。盐民从澜沧江边的卤水井中用木制的背水筒背上卤水倒入卤池中风干浓缩,再倒入盐田进行风干,结晶成盐。传说唐朝以前芒康盐井就开始制盐,由于盐田的数量多,规模大,远远望去,犹如良田万亩,故又名盐田。2008年列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

江达波罗古泽刻版制作技艺起源于十五世纪,由德格第十二世土司和第六世法王却吉·登巴次仁兴起,由于做工精细、精美、精致,在藏区雕版刻板中属于精品。刻板用当地盛产的桦胶树作原料,雕刻工具有40余种。一块雕版制作完成需要10多道工序。2008年列入第一批国家级非物质文化遗产扩展名录。

永不磨灭的红色记忆

西藏自古是中国不可分割的一部分。昌都是西藏解放最早的地区,是西藏第一面五星红旗升起的地方,也是中央人民政府与西藏地方政府进行先期接触的前沿阵地,为和平解放西藏做出了重大贡献。

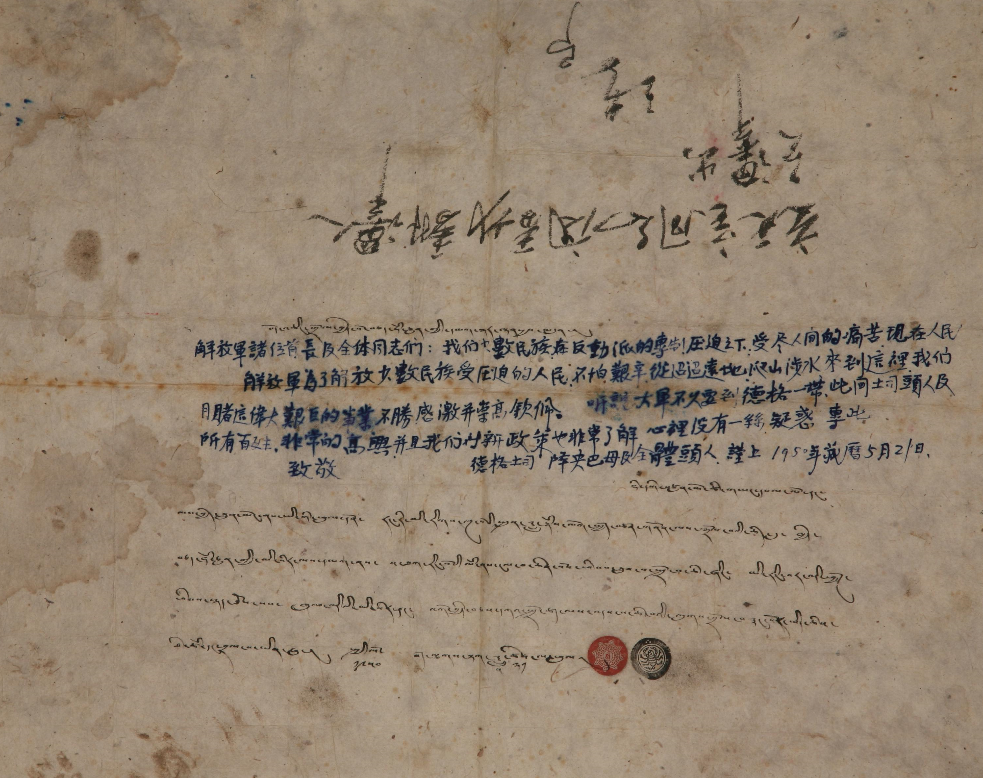

此件文物是德格土司降央巴姆及全体头人上解放军书。是国家二级文物,此信件由藏文书写。上端有黑色汉字,内容为:“交天宝同志阅看,找翻译人员译出。王孝,即。”信件内容已译出,用蓝色笔写在中央空白处,译文如下:“解放军诸位首长及全体同志们:我们少数民族在反动派的专制压迫之下,受尽人间的痛苦。现在人民解放军为了解放少数民族受压迫的人民,不怕艰辛,从迢迢远地,爬山涉水来到这里。我们目睹这伟大艰巨的事业,不胜感激并崇高钦佩。听说大军不久要到德格一带,此间土司头人及所有百姓,非常的高兴,并且我们对新政策也非常了解,心里没有一丝疑惑。专此致敬!德格土司降央巴母及全体头人,谨上。1950年藏历5月21日。”

信上端提到的“天宝同志”为桑吉悦希,“天宝”是毛泽东主席所改。新中国成立后,天宝经周恩来点名进藏工作,担任过西藏工作团团长、西藏自治区党委书记等职务。

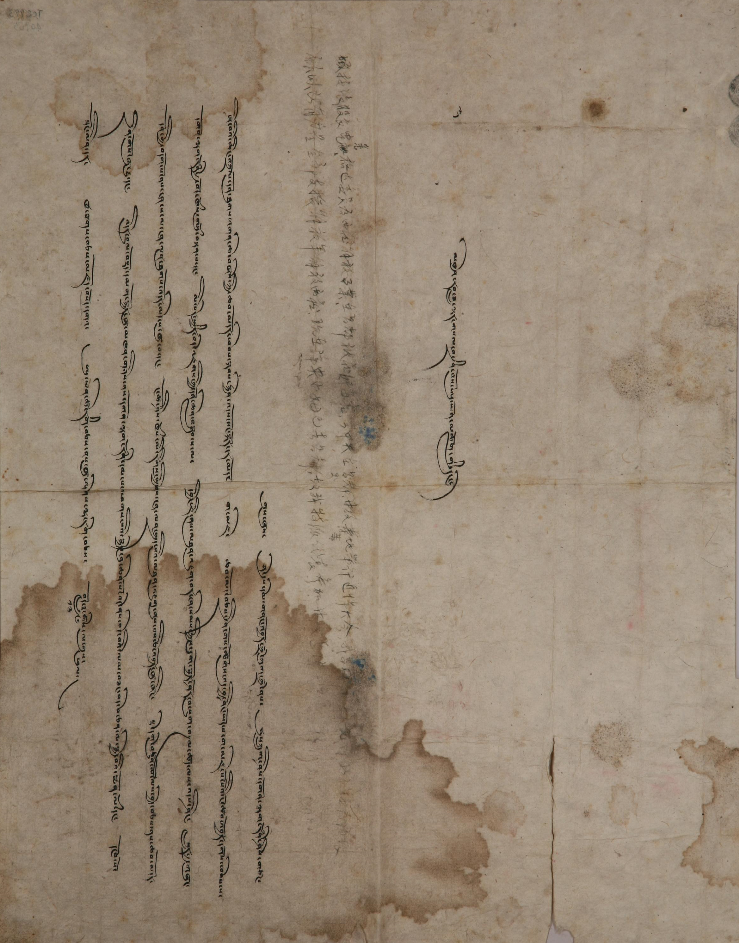

此信件由藏文书写,是国家二级文物。信件内容已译出,译文写在中央空白处,因水渍严重,部分字迹模糊不辨。内容如下:“顷接张股长电。悉格达委员为西藏解放事业,在昌都被藏奸毒害。今中央在昌都、甘孜等地举行追悼大会,我等□□□作此之极为痛恨,愿以所有力量全部支援解放军解放西藏。现降央白姆已去昌都,故我特派代表参加甘孜追悼大会。泽日,藏历十二月六日。”

信中提到的格达委员即甘孜白利寺活佛。1936年春夏,中国工农红军途经甘孜地区,格达活佛在民族和宗教政策的感召下积极发动藏民支援红军,并参与建立博巴政府。新中国成立后,致力于西藏的和平解放。1950年7月,他自白利寺赴西藏拉萨,希望向西藏地方政府宣传中国共产党和平解放西藏的诚意和政策,却在路过昌都时被阻扰西藏解放的反动分子毒害。1950年10月,昌都解放后格达活佛遇害的消息才得以传出,举国震惊,西南军政委员会、西康省人民政府先后在重庆、雅安、康定、西昌、甘孜等地举行追悼大会。信件即写于此时,同时信中还提到了德格土司降央巴姆参加追悼会的情况。

此信件记录的史实反映了西藏和平解放的艰辛,内容充分表达了对于格达活佛遇害的悲痛,以及全力支援解放军解放西藏的决心。

守望相助的渝昌情深

对口支援西藏工作,是党中央从党和国家全局出发作出的重要战略决策,也是交办给重庆的重大政治任务。1995年以来,一批又一批的巴渝儿女,响应党的号召,牢记组织嘱托,告别一家老小,逐梦雪域高原。他们发扬“老西藏精神”“两路”精神,迎难而上,接续奋斗,躬耕实干,用青春、汗水、智慧,甚至生命,同昌都各族群众一道奋力书写中华民族伟大复兴中国梦的昌都篇章,为推动昌都长治久安和高质量发展贡献了重庆智慧和重庆力量。

2019年7月,重庆医科大学附属第一医院胸心外科副主任蒋迎九踏上雪域高原,担任重庆市第九批援藏医疗队队长和西藏昌都市人民医院院长,一待就是3年。在昌都的3年,蒋迎九与医疗队同事一起,不仅将新技术带到了雪域高原,还通过组团式帮扶,大大提高当地医疗水平,留下了一支带不走的人才队伍。由于成绩突出,蒋迎九荣获西藏自治区人民政府表彰的“医疗人才组团式援藏纪念章”。

2023年3月28日,重庆市第九批援藏干部人才工作队获得重庆市2022年度“感动重庆十大人物”特别奖。作为援藏干部人才工作队代表,蒋迎九登上颁奖台,代表团队领取这一殊荣。

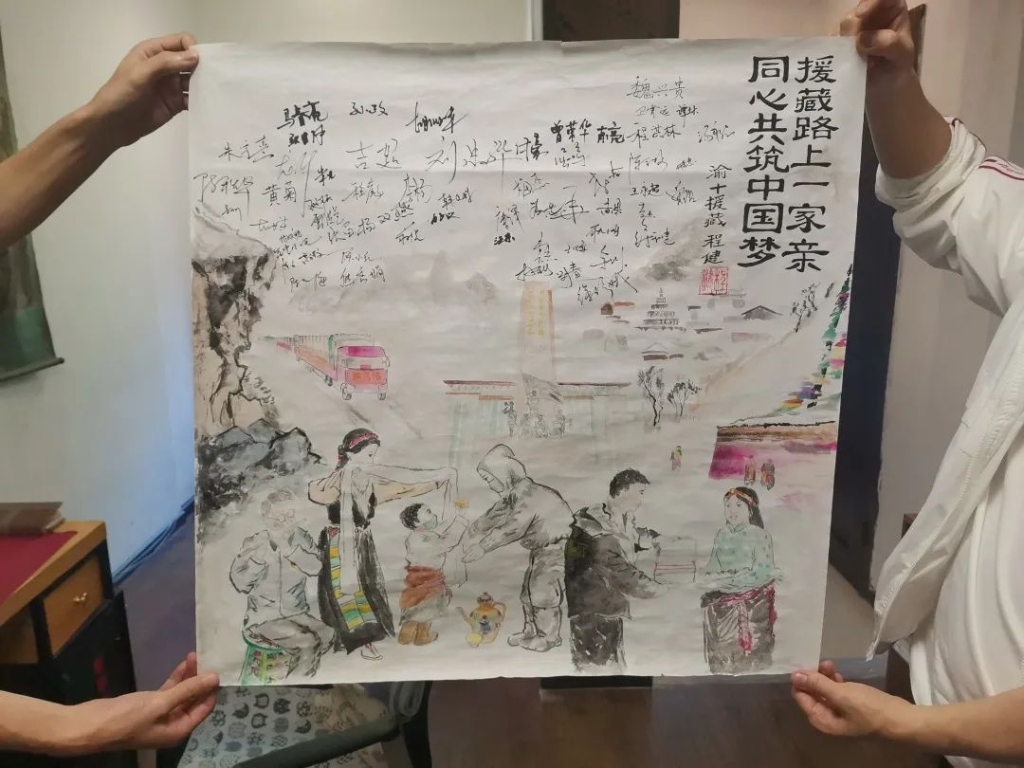

这是由重庆市第十批援藏干部人才集体通过小写意表现手法,共同创作的《援藏路上一家亲 同心共筑中国梦》中国画,反映了重庆市第十批援藏干部人才自2022年7月入藏以来,克服高原反应、迅速转变角色、积极融入岗位。始终坚持以党的政治建设为统领,围绕民族三交、民生事业、产业发展、智力援藏等重点领域,用心用情用力推动,以实际行动为昌都乃至西藏长治久安和高质量发展贡献重庆力量。

亲爱的用户,“重庆”客户端现已正式改版升级为“新重庆”客户端。为不影响后续使用,请扫描上方二维码,及时下载新版本。更优质的内容,更便捷的体验,我们在“新重庆”等你!

亲爱的用户,“重庆”客户端现已正式改版升级为“新重庆”客户端。为不影响后续使用,请扫描上方二维码,及时下载新版本。更优质的内容,更便捷的体验,我们在“新重庆”等你!

数字报

数字报

手机报

手机报 通讯员投稿

通讯员投稿