重庆,为何被誉为“恐龙脊背上的城市”

你知道吗?重庆不仅有“山城”“雾都”“桥都”之称,还被誉为“恐龙脊背上的城市”。亿万年前的重庆,河湖遍布、森林茂密,是恐龙家族繁衍生息的乐园。

化石是独特的文字,记录着地球的往事。连日来,记者先后走进重庆自然资源科普馆(以下简称:科普馆)和重庆自然博物馆(以下简称:自博馆),在重庆发现的这些恐龙化石中,探寻山城龙迹。

山城龙迹

重庆曾是恐龙乐园

一走进科普馆和自博馆,就能直观感受到重庆与恐龙的关联——

科普馆门外,与周围高耸的写字楼呼应的,是绿地上的各种恐龙模型。其中最大一只合川马门溪龙模型高约4米,人们纷纷仰着头观看它的样子,仿佛在进行一场“史前对话”;

自博馆恐龙厅门口,模拟复原的恐龙化石挖掘场景,生动逼真,引领着人们走进这个不一样的世界。

翻开生命卷轴,当时光回溯亿万年,重庆为何会成为恐龙乐园?

自博馆藏品管理部副主任姜涛介绍,从2亿年前的侏罗纪早期到6600万年前的白垩纪末期,重庆的内陆盆地先后经历了从深湖、浅湖到河流、湖泛盆地等环境。这一时期气候温暖湿润、生态环境适宜,为植食性恐龙和肉食性恐龙都提供了丰富的食物来源,恐龙也因此蓬勃发展,称霸一方。

全市70余处发现恐龙化石

科普馆内,一张重庆恐龙化石分布图引人注目。科普馆教育部唐用洋部长介绍,这些年来,重庆发现了大量的恐龙化石。截至2022年,全市在29个区县发现了70余处恐龙化石,主要分布在主城都市区和渝东北地区。由于中心城区附近工程建设活动频繁加之广布的中生代地层,使得中心城区附近恐龙化石点尤为密集。

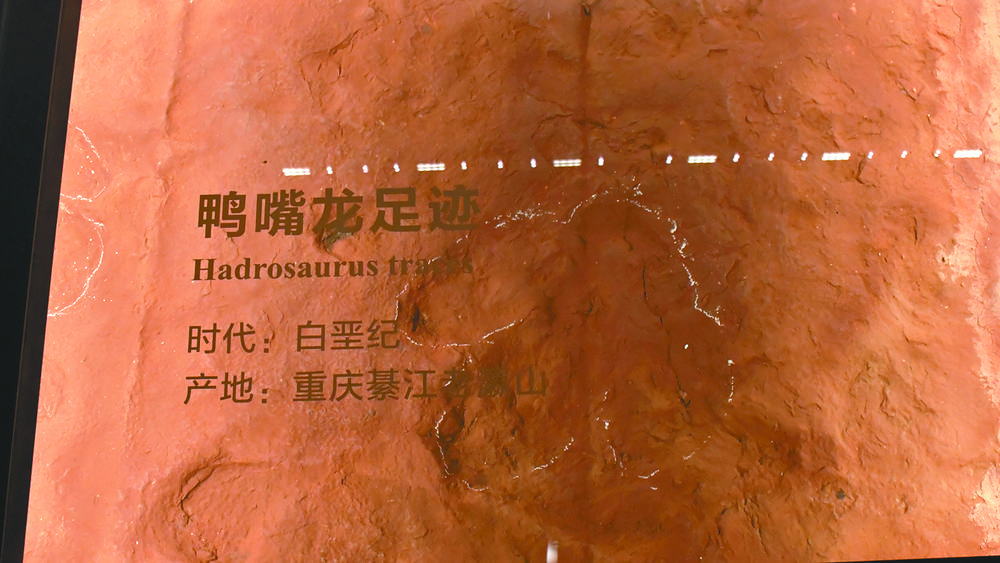

资料显示,1939年,北碚金刚碑码头,第一次发现鸟脚类恐龙化石;1955年,重庆长寿发现长寿峨眉龙;1957年,重庆合川发现当时亚洲最大的恐龙——合川马门溪龙;1976年,重庆永川发现我国当时已知最完整的大型食肉性恐龙——上游永川龙;2003年,重庆綦江发现恐龙足迹化石群,其中就保存有我国目前最精美的鸭嘴龙足迹;2015年,重庆云阳发现世界级恐龙化石群,分布达数十平方公里……

自博馆藏品管理部副主任姜涛说,目前重庆辖区内,已发现恐龙的地层时代从早侏罗世到晚白垩世,“正因为重庆地区恐龙化石发现时间早、涵盖区域广,中心城区附近恐龙化石密集,早前,自然博物馆首任馆长周世武便提出了‘恐龙脊背上的城市’这一概念。”

重庆存有多处恐龙足迹

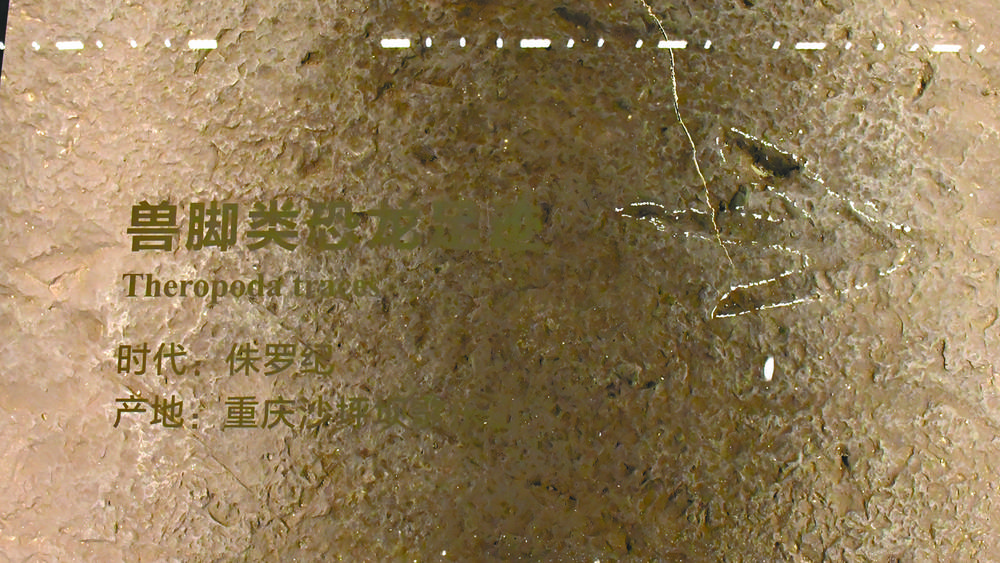

在科普馆内,记者看到了多处复刻的恐龙足迹。科普馆科普教育部唐用洋部长介绍,恐龙化石除了骨骼这种实体化石外,还有足迹、巢穴、觅食痕迹、粪便等遗迹化石。重庆沙坪坝歌乐山、大足邮亭和綦江老瀛山等地都发现了大量的恐龙足迹化石。

唐用洋说,恐龙会在泥泞、潮湿的地表面上活动时留下足迹,经过一段时间的风吹日晒逐渐硬化,随后再被泥沙或尘土掩埋,最后经过成岩作用保留足迹原有形状而形成足迹化石。

重庆歌乐山国家森林公园发现的恐龙足迹,是中国发现的首例侏罗纪早期卡岩塔足迹。共保存了46个兽脚类恐龙足迹,均为三趾型,三趾不相连且张开程度较大,这类足迹的造迹者可能是在云南禄丰发现的三叠中国龙。

大足恐龙足迹有超过一百个,是亚洲最古老的蜥脚类恐龙足迹之一,时代为侏罗纪早期。

綦江恐龙足迹群是我国西南地区迄今为止发现的最大规模、多种类的早白垩世足迹群。足迹群位于綦江老瀛山莲花保寨,在长约150米的凹崖腔内保存了古脊椎动物足迹化石600余个,包括蜥脚类恐龙、兽脚类恐龙、鸟脚类恐龙和翼龙类足迹等。

重庆发现恐龙化石趣谈

恐龙化石一般是如何被发现的?自博馆藏品管理部副主任姜涛说,除了科研人员主动去野外寻觅和考察外,最幸运的,是恐龙化石主动送上门来。

1976年6月的一个暴雨天气,在重庆市永川区上游水库大坝附近,水库指挥部长一行人在查看水库大坝情况时,突然发现了一块白色物体半悬裸露于岩石外,像是什么动物的骨头。自博馆的恐龙研究专家赶赴发现点后,确认这是一具恐龙研究学者梦寐以求的肉食龙化石。经过缜密地发掘后,一具近于完整的大型兽脚类恐龙化石(仅缺失前肢及部分尾椎)再现世间。这便是后来自博馆的“镇馆之宝”之一的“上游永川龙”。

2004年夏天,江北区大石坝的一个江心岛,吸引不少市民前去纳凉玩耍。有人发现,岛上一块大石头摸起来很凉快,但细看有些“像个骨头”。自博馆的专业人员接到线报后前去调查,确认这是恐龙化石。该化石除头骨、大部颈椎、部分耻骨和爪骨缺失外,其余化石骨骼保存完好,完整度达80%。姜涛说,后来确认该化石为马门溪龙类成员,起名神州巴渝龙,一种植食性恐龙。在它的骨骼上,还发现了肉食性恐龙的牙齿,印证了它曾被啃食的事实。

2015年,云阳普安乡老君村一只小狗无意间刨出几节粗壮、从未见过的骨头。随后,随着云阳县文物保护管理所、重庆中国三峡博物馆、重庆市地勘局208地质队等单位前去现场调查,取得重大发现。2017年,一面长150米、厚2米、高6-10米的世界级“恐龙化石墙”面世。

云逛馆

两馆“镇馆之宝”

科普馆和自博馆,作为中心城区唯二能看到恐龙化石的展馆,各有自己的“镇馆之宝”(注:下文仅展示重庆发现的恐龙化石)。

重庆自然博物馆

(地址:北碚区金华路398号)

“上游永川龙”(正模标本)化石:它是一种大型肉食恐龙,体长约9米,头骨大,牙齿呈匕首状,两条后肢强健有力,指端长有巨爪,生活在距今1.5至1.6亿年前的侏罗纪晚期。它是中国迄今所知最完整的大型肉食恐龙之一。它的发现,特别是完美的头骨,曾引起国际古生物学界关注,峨眉电影厂曾为此拍摄《永川龙》专题片。

江北重庆龙(正模标本)化石:它是剑龙家族里的“小不点”,体长约3~4米,以背上长有骨板、尾巴上长有骨刺为特征。它是一种植食性恐龙,与其它大型植食性恐龙生存于同一区域。1977年,有人在江北猫儿石发现了江北重庆龙的化石,由重庆自然博物馆前任馆长周世武在1983年所描述、命名为:江北重庆龙。

巨型永川龙(正模标本)化石:它是一种大型食肉恐龙,体长10.8米,背高3.5米,头特别大,长达1.1米。早在1972年,科研人员就发现了巨型永川龙,但当时受一些客观原因影响,巨型永川龙发掘出的化石材料较为破碎,造成研究工作进展缓慢,直到1983年才在对比研究上游永川龙的基础上得以命名。

重庆自然资源科普馆

(地址:渝北区恒明路1号)

普安云阳龙(正模标本)化石:它是一种体型中等偏小的肉食性恐龙,体长约5米,体重200千克左右。

磨刀溪三峡龙(正模标本)化石:它是一种小型的植食性恐龙,体长约1.7米,身体纤细灵巧,善于两足快速奔跑,是普安云阳龙的猎物。它是目前亚洲新鸟臀类的最早化石记录。

元始巴山龙(正模标本)化石:它是亚洲最古老的剑龙、世界最古老的剑龙之一,在重庆发现并于2022年命名。身长3米,四足行走,尾巴末端有2对大骨刺,属于植食性新属新种恐龙,生活于1.69亿年前。它的发现,证明了亚洲最古老的剑龙曾活跃在重庆,也为剑龙起源于中国这种说法增加了新的证据,还使得全球4种最古老的剑龙中,中国独占一半。

普贤峨眉龙(正模标本)化石:它是重庆云阳恐龙动物群发现的又一个恐龙新种。标本显示它是中侏罗世一种成年的大型植食性恐龙,成年体长约为16米,重约6吨,脑袋很小,脖子特别长,占了整个身体的一半。

“顶流”热知识

恐龙,作为古生物界中的“顶流”,这些热知识,你一定想知道。

1 恐龙如何成为陆地霸主?

科普馆科普教育部唐用洋部长介绍,恐龙出现在三叠纪中晚期,当时它只是食物链中的一个小角色,大多个体较小,如腔骨龙、始盗龙等兽脚类恐龙,体长大约1-2米。直到三叠纪末期,地球发生了生物大灭绝,导致当时的霸主劳氏鳄类彻底灭绝,恐龙才登上了食物链的顶端。

侏罗纪早期的恐龙以基干蜥脚型类为代表,如禄丰龙;从侏罗纪中期开始,出现了大型的蜥脚型类恐龙,如马门溪龙;兽脚类恐龙此时既有庞大的永川龙,也有小而轻盈的嗜鸟龙、近鸟龙、奇翼龙等;鸟臀类恐龙以剑龙类最为繁盛,原始的角龙类也在此时出现。

白垩纪是非鸟恐龙生存在地球上的最后一个时期,此时恐龙的类型更加多样化。蜥脚型类恐龙演化出了体型较大的陆生动物——阿根廷巨龙、巨型汝阳龙;兽脚类恐龙既有庞大的霸王龙、棘龙,也有长得像鸵鸟一样可以快速奔跑的似鸟龙;鸟臀类恐龙也演化出多个类型,包括鸟脚类、角龙类、肿头龙类和甲龙类等。

2 研究恐龙的意义?

自博馆藏品管理部副主任姜涛说,一是满足人类与生俱来的好奇心。不断发现和研究恐龙化石,丰富了人类对地球上曾经存在物种的认识。

二是揭示地质学信息。如确定地层时代,解读恐龙生活时的地球气候和环境,尤其是了解非鸟恐龙灭绝的地质背景,从而在宏观层面揭示地球运动规律。

三是将古论今,启发人类对自身生存和发展方式的思考。“我是谁?我从哪里来?我要到哪里去?”这不仅是哲学问题,也事关人类未来生死存亡。非鸟恐龙作为历史长河中的陆地霸主,曾统治地球长达1.4亿年,终在6600万年前灭绝,让位于后起之秀哺乳动物。研究恐龙为何盛极而衰,可为人类何去何从提供前车之鉴。

简言之,研究恐龙,就是为了研究人类自己。

重庆晚报-厢遇首席记者 王薇 实习生 杨春红 摄影报道

无障碍

无障碍

亲爱的用户,“重庆”客户端现已正式改版升级为“新重庆”客户端。为不影响后续使用,请扫描上方二维码,及时下载新版本。更优质的内容,更便捷的体验,我们在“新重庆”等你!

亲爱的用户,“重庆”客户端现已正式改版升级为“新重庆”客户端。为不影响后续使用,请扫描上方二维码,及时下载新版本。更优质的内容,更便捷的体验,我们在“新重庆”等你!