文化中国行 | 话剧《天坑问道》:用艺术弘扬“下庄精神”

2024-06-24 12:00:00 来源: 华龙网 听新闻

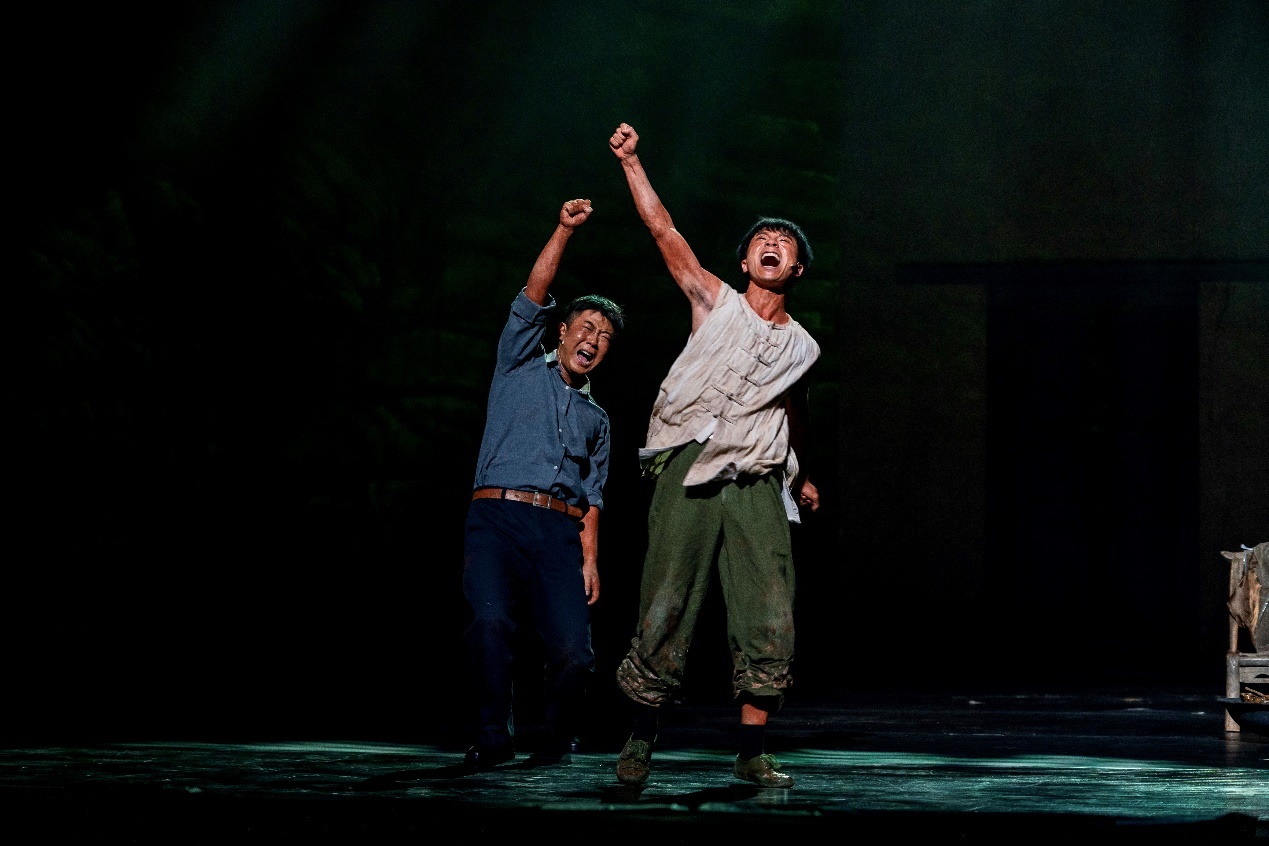

27年前,一声轰天巨响响彻巫山县竹贤乡下庄村上空,在村党支部书记毛相林的带领下,用7年时间,在悬崖绝壁上修建长达8公里出山“天路”;27年后,这一堪称奇迹般闯“天路”的故事,被搬上了话剧舞台,重庆市话剧院演员们用艺术的形式弘扬“下庄精神”。

6月25日-28日,话剧《天坑问道》将在重庆大剧院与广大观众见面,这是继2021年试演后,时隔三年的一次全新亮相。连日来,话剧《天坑问道》团队正在紧锣密鼓地进行排练,只为将一段段感人至深的下庄故事,以最好的状态呈现给观众。

时隔三年,话剧《天坑问道》有哪些创新?对人物角色的塑造做了哪些调整?近日,华龙网记者走进话剧《天坑问道》排练现场实地探班,与导演梁东华、主演刘华、演员们聊起了《天坑问道》与下庄村的那些事儿。

“只有精益求精才能尽善尽美”

“你们的动作幅度还不够,表情还不够到位,眼神不够坚韧”“凳子是要玩,但是现在玩得不够极致,还要狠一点”……

记者来到重庆市话剧院排演厅,整个排练现场都萦绕着导演梁东华的声音,不时还在演员中间来回穿梭,不停地指导着演员的动作细节。

“今天晚上就不包饭,我们就练一个下午,但是这个下午我一定要看到想要的效果。”梁东华向演员们说道。

如果说一部戏谁最忙,那在排练期间,一定是非导演莫属。

从正式敲定演出时间后,5月20日起,重庆市话剧院话剧《天坑问道》正式启动了排练计划,至记者前往探班当天,已经排练了一个月,从下午到晚上甚至到深夜,这已经成为了演员每日排练的常态。

排演期间,演员们没有喊累,他们知道,这次正式演出,是三年来对他们再演话剧《天坑问道》的一次考验,无论是对话剧院还是对导演和演员,都最为关键的一次。

面对紧张的排练时间,演员没有喊累,依然按照导演的既定安排,认真地排练。让记者最直观的感受是,排练厅里,没有正式演出时的幕布背景,只有框架式的桌椅、木架,但只要音乐一响,演员们都能快速找到那个“feel”,找到他们应该所在的位置。

别看一场接近两小时的戏,但排练一场下来往往都奔着五、六个小时去,一场下来汗水也都浸湿了演员的衣服。

排练期间,在演员短暂的休息时间里,记者与他们聊了聊,他们都说:“虽然累点,但都不想浪费每一次排练的时间,时间紧、任务重,只有精益求精了,舞台上才能达到最好的效果。”

就像演员说的那样,只有精益求精才能尽善尽美,或许这就是话剧《天坑问道》的魅力所在,亦是对“下庄精神”的传承。

“从讲修路向讲人物内心的转变”

话剧《天坑问道》以中宣部“时代楷模”“感动中国2020年度人物”“全国脱贫攻坚楷模”——巫山县竹贤乡下庄村“当代愚公”毛相林的事迹为依据进行创作。

2021年,话剧《天坑问道》作为重庆市为庆祝中国共产党成立100周年的主题创作剧目,在重庆施光南大剧院进行了试演,两场演出获得了观众和专家的首肯。

三年以来,重庆市话剧院在吸收专家和观众意见的基础上,从剧本到舞美、灯光设计等各环节,一直在推进该剧的精心打磨,让“下庄精神”得以弘扬。

排练间歇,导演梁东华告诉记者,三年时间,在汲取专家们的意见后,话剧《天坑问道》的最大变化,那就是:“从简单地讲修这条路向挖掘人物内心世界的转变。”

用梁东华的话来讲,话剧最独有的魅力,是它讲述的是人物深刻的内心,甚至包括人物情感变化和思想成长的过程,这是这一版剧本最大的不同。

梁东华也举例说明,比如这一次,我们更多地去挖掘茅开山的内心世界,如:为什么要修这条路?修这条路的必要性在哪里?如何当好一名村干部?这些问题都是要这部剧来讲述出来。

梁东华说,这也就谈道这部剧的另一个变化——舞台美术。

“此前,这部剧是用现实主义手法平铺直叙地用两个小时讲了一个修路的故事;而这一次,我大胆创新,用多空间、多时空,用电影‘蒙太奇’的表现手法,来展现下庄人不服输的人物心理。”

这部剧,导演梁东华也做了一些探索性尝试。比如红绳,来表现下庄人共同的命运。比如板凳,来表现逝去的亲人;比如麻绳,来表现摔死的水牛……这些道具全部原汁原味来自下庄村,在剧中达到了超乎想象的视觉效果。

另一方面,导演首次将“囚困”人身体和身心的一个巨大“天坑”搬上舞台,将多年来天坑对农民生活和心理上形成的压迫,在视觉上直观的呈现出来,写实写意相结合,实现新的舞台美学呈现。

“这类正能量主旋律话剧,追求的不仅要故事感人,在视觉冲击上也要好看,现在讲的不单单是下庄的故事,而是中国可亲可敬的农民群像。”梁东华如是说。

“有毛相林,才有话剧里的茅开山”

“上学了哟!”“开山,你在想啥子哟!”“要是有一条出山的路,该多好啊!”“山外的路,能到哪儿啊!”“到学校!”……

在话剧《天坑问道》中,村民与村支书茅开山的一次朴实对话,反映出长期生活在天坑里的村民对山外世界的无知和向往,揭示了村民渴望走出天坑的期盼。

为了改变贫困落后的面貌,为了造福子孙后代,在村支书茅开山的带领下,从用最简陋、最原始的方式开始,用整整7年时间和牺牲6位村民的代价,在悬崖绝壁上修建长达8公里出山的“天路”。

作为村支书茅开山的扮演者,刘华深知这一角色的重要性,他是整部剧的核心人物,无论在任何时候都不能向命运低头,带着坚定的信念,一定要带着村民走出大山,走向富裕。

刘华告诉记者,过去,我们对于“下庄精神”上的突破和挖掘,没有特别突出,此次改版,我们更加注重去强调和加强村民们面对困难,不屈不挠、不怕牺牲的坚定意志,把“下庄精神”更好地提炼出来。

回想起三年前的试演,刘华谈道,那个时候稍显稚嫩,也比较柔和,没有真正地将基层党员干部为民办实事,那股韧劲、不服输、敢作敢当的精神体现出来。

三年时间里,刘华也一直没有闲着,不断地对茅开山的原型人物毛相林进行研究,功夫不负有心人,这一次刘华悟出了真谛,那就是茅开山的人物内心,通过他的不认命,点燃大家对命运的不屈,带领村民“逆天改命”。

可以说,话剧《天坑问道》是刘华首次接触重大题材的人物角色,对他而言是一次十分珍贵的演艺经历,因为经验的不足,他不得不在对角色的理解和塑造上,下足功夫。这就应了刘华在接受采访中,一直对记者强调的那句话:“因为有毛相林,才有了话剧里的茅开山,我是幸运的。”

刘华说,这个剧展现的不是某一个人,而是对下庄人这个人物群像的描写和演绎。展现了中国最底层人民群众在党的最基层干部的带领下,不等不靠不要,靠自己的双手和努力走出了绝境。

时光荏苒,下庄的故事仍在继续,“下庄精神”也在一代又一代年轻人的身体里流淌。

文/华龙网记者 陈发源

责任编辑:陈发源

发言请遵守新闻跟帖服务协议

发言请遵守新闻跟帖服务协议