听新闻

听新闻

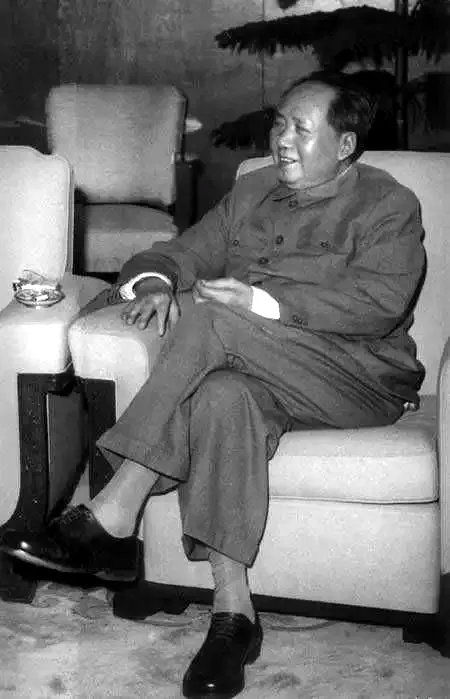

编者按:今天是毛泽东同志逝世48周年。本号摘发本会专家周勇等曾发表的一篇文章,以纪念这位伟人对重庆的深情眷念和伟大情怀。

他为中华民族和中国人民的根本利益而来——毛泽东两到重庆

在毛泽东同志波澜壮阔的一生中,在事关中国前途、民族命运的关键时刻,在制定事关国家发展大局、人民根本利益重要决策的时候,曾两度把光辉的足迹留在了重庆。

一

为了实现“七大”路线,维护中华民族和中国人民的根本利益,毛泽东于1945年8月28日第一次来到重庆。

抗战爆发后,中国共产党捐弃前嫌,与国民党携手抗战,为此派出中共中央代表团长驻抗战陪都重庆,并成立了以周恩来为书记的中共中央南方局,负责与国民党进行长期谈判协商,以维护国共合作、团结抗战的局面。从那时起,毛泽东深邃的目光,就经常穿过黄土高原的漫漫风尘,透过敌后抗日根据地的连天烽火,关注着雾都重庆的一举一动。从1942年下半年开始,毛泽东就曾考虑亲自赴重庆与蒋介石谈判,但终因蒋介石坚持“一党专政”而未能实现。

随着抗战末期的到来,1945年4、5月间,中国共产党召开了“七大”。“七大”路线的要点是:以发展壮大自己的力量作为全部政策的基点,力争和平民主前途;主要设想是:通过建立与国民党分享权力的联合政府,逐步达到在全国实现新民主主义的政治目标。这是一个长期的路线方针,而不是一个短期的策略。为此,毛泽东同志在“七大”上明确提出,战后中国可能走上和平统一的道路,废止一党专政,实行民主改革,建立包括各党派在内的联合政府。应当说,“七大”路线是对国民党一党专政的否定,但联合政府又不是由共产党一党领导的政府,而是包括国民党、共产党和其他中间党派的联合政府。应当说,这是中国共产党从中华民族和全中国人民的根本利益出发而作出的重大决策,是一个从现实政治力量对比的实际出发所作的政治安排。与此同时,国民党则召开了“六大”,继续坚持“一党专政”。由于国共两党路线的根本对立,因此随着抗战胜利到来的最大威胁不是和平的鲜花,而是内战的危险。

1945年8月14日至23日,蒋介石三次电邀毛泽东来重庆谈判,企图争取主动,赢得战后中国政治的主动权。在这种情况下,广大抗日军民和民主党派几乎都认为这是一场“鸿门宴”,毛泽东赴重庆谈判将冒极大的风险。

为此,8月23日中央政治局召开扩大会议。会前,毛泽东同志就以一个伟大的无产阶级革命家、举世无双的政治家的胆略和气魄,下定了赴重庆谈判的决心。在会上,他深刻分析了战后国共两党的力量对比、美苏两国的对华政策及影响、中国内战与和平的前途,提出了重开国共谈判的主张。他说,“‘七大’时讲的长期迂回曲折,准备最大困难,现在就要实行了。”“中国的局面,联合政府的几种形式,现在是独裁加若干民主,并将占相当长的时期。我们还是钻进去给蒋介石洗脸,而不要砍头。”“这个弯路将使我们党在各方面达到更成熟,中国人民更觉悟,然后实现新民主主义的中国。”“我们要准备有所让步,准备最大的困难。”毛泽东所讲的“独裁加若干民主”的联合政府,其性质是“资产阶级领导而有无产阶级参加”的联合政府。毛泽东告诫全党“和平时期是一个新环境,我党很需要这样一个时期来教育人民,锻炼自己,学会合法斗争,学会利用国会讲坛,学会做城市工作。”参加重庆谈判就是要为贯彻“七大”路线,为“建立联合政府”作最大的努力。在随后于25、26日召开的政治局会议上,作出了毛泽东赴重庆谈判的最后决定。应当说,这是一个需要极大的政治勇气的重大决策,这是一个审时度势,大智大慧的战略决策,也是一个超越党派利益而符合中华民族和全中国人民根本利益的英明决策。毛泽东这一出人意料之举使剑拔弩张的国共关系出现了缓和的迹象,也使战后中国政治的主动权开始从国民党手中向共产党手中转移。这充分表明了中国共产党谋求和平、民主、团结的诚意,受到全国人民的热烈欢迎和拥护,在国际上引起了巨大反响。

在45天的时间里,毛泽东同志领导中国共产党以谈对谈,以打促谈,针锋相对,寸土必争,以有理、有利、有节的斗争,坚决回击了国民党的政治压迫和军事进犯,取得了政治上与军事上的主动权。最终签署了有利于中华民族和中国人民根本利益的《政府与中共代表会谈纪要》(即《双十协定》)。

在45天的时间里,毛泽东同志广泛接触社会各界人士,多次举行各党派和各界人士座谈会。他拜访和会见爱国民主人士,介绍谈判情况,交流国是见解,倾听他们的意见和愿望,表明中国共产党争取和平民主的决心。这期间一则“三顾特园”的佳话,一首独领风骚的《沁园春·雪》,生动地反映了毛泽东同志与各民主党派和爱国民主人士交往的深厚情意。各大报纸对此一篇篇牵动人心的报道评论,一封封职员、学生、工人、农民、家庭给毛泽东同志热情洋溢的来信,充分反映出宝贵的民意民心。

在45天的时间里,毛泽东同志多次会见外国驻华使馆官员、外国记者和国际友人,与他们广泛交谈,向他们阐明中国共产党的对内对外政策,揭穿国民党反动派制造的谣言。毛泽东同志在红岩村接见三个美国普通士兵,在桂园设宴招待各国援华团体的代表和国际友人,诚挚地感谢他们对中国抗战和八路军、新四军的支持援助。他的政治智慧与独具魅力,赢得了广大外国使节和国际友人的尊重和友谊。由此,他们相信,“中国的未来,是属于中国共产党的。”

重庆谈判期间,毛泽东同志为首的中国共产党人把抗日民族统一战线发展成为人民民主统一战线,有力地推动了国统区反独裁、争民主的运动,使政治形势朝着有利于中国人民的方向发展,从而使国民党在政治上、舆论上陷入被动与孤立。

重庆谈判之后,中国共产党继续坚持“七大”路线,根据《双十协定》促成了“政治协商会议”(史称“旧政协”)的召开。它所取得的主要成果标志着国民党事实上承认了“联合政府”,其法西斯专政开始向着中国旧民主主义的方向转变。旧政协的成功是“重庆谈判”成果的继续,是中共政治领导和政治影响的结果。尽管政协决议最终为国民党反动派撕毁,但共产党仍然继续坚持“七大”路线,周恩来同志曾经指出,“政协路线就是毛泽东同志《论联合政府》的路线”, “这个路线不能变”。终于在1949年9月召开了排除国民党反动分子的“中国人民政治协商会议”(史称“新政协”),创立了中华人民共和国。

总之,重庆谈判是毛泽东统一战线思想的壮举,是中国共产党人,在敌强我弱的形势中充满自信,坚定地依靠人民群众,全心全意地为中华民族和中国人民的根本利益而奋斗的生动体现。而这一对中国前途和命运产生深远影响的历史性谈判,恰恰发生在重庆,由此也必然大大提高了重庆的国际影响力和在中国革命历史进程中不容忽视的地位。

二

1958年3月,毛泽东再一次踏上了重庆的土地,他亲自考察了重庆的工业建设,特别是考察了长江三峡,为实现“高峡出平湖”的构想而精心谋划。这一次,他仍然是为了中华民族和中国人民的根本利益而来。

浩瀚长江,是中华民族的摇篮之一。千百年来,它在孕育中华文明的同时,也给两岸人民带来深重的水患。而这条横贯我国东、中、西部的长江,在180万平方公里的流域面积内,人口、工农业总产值占全国40%左右,在国民经济中所占地位可谓举足轻重。但是,不断的水患已成为制约沿岸经济社会发展的最大障碍。治理长江是长江流域人民的千年期盼。

为了这个期盼,伟大的民主革命先行者孙中山,早在1918年的《建国方略》就提出了建设三峡水利工程的设想。但是,在当时内忧外患、战乱频繁、国力衰弱的中国,孙中山的构想、外国专家萨凡奇的蓝图,只能是一个美好的梦想。

新中国建立不久,以毛泽东为核心的第一代中央领导集体就对治理长江水患,开发长江给予了高度关注。在新设立的中央水利部中专设了“长江水利委员会”,开始组织专家研究长江的治理计划。1953年2月,毛泽东又乘坐“长江号”军舰,从南京到武汉,一路考察长江水情,专门听取了长江水利委员会关于防洪问题汇报后,萌生了 “在三峡卡住”长江,以治本为主,既防洪又发电,修建大型水利枢纽以及南水北调的思路。根据这一重要思路,后来国家制定了 “水利工作必须从流域规划着手,采取治标和治本结合,防洪与排涝并重的方针”。

1954年夏天,长江流域发生百年不遇的大水,受灾人口达1880万。这一洪灾,加速了国家对三峡水利工程大规模可行性科学论证工作的启动。1956年5月,毛泽东来到武汉,在自信和潇洒的畅游中,他从眼前这座横跨长江南北的大桥工程,上溯到了千古三峡,想到三峡的人民,写下了“更立西江石壁,截断巫山云雨,高峡出平湖,神女应无恙,当惊世界殊”的畅想。

1958年1月,中共中央在南宁召开工作会议,毛泽东听取了有关建设三峡工程不同意见的汇报。毛泽东表示仍然支持建设三峡工程,但同时也要充分认识到三峡工程的浩大及复杂性和艰巨性。因此,他提出了 “积极准备,充分可靠”的三峡工程建设方针,并委托周恩来亲自抓长江流域规划和三峡工程建设论证工作。会议一结束,1958年2月,周恩来就率领100多位中外专家以及国务院有关部委的领导,逆流而上对长江三峡进行了实地考察,作出了周密的科学论证和详实的规划方案。同年3月25日,毛泽东在成都主持中央工作会议,通过了《中共中央关于三峡水利枢纽和长江流域规划的意见》。他指出,“从国家长远的经济发展和技术条件两方面考虑,三峡枢纽是需要修建而且可能修建的;但是最后下决心确定修建及何时开始建设,要待各方面的准备工作基本完成之后,才能作出决定”,从而为三峡工程建设定下了基调。

早在一年前,毛泽东就想亲自看看三峡的地貌是否适合修建大坝,为此,他于1957年7月7日给中央发了一封惊人的电报:“我拟于7月24日到重庆,25日乘船东下,看三峡。如果三峡间确能下水,则下水过三峡,或只游三峡间有把握之一个峡。”“请中央考虑批准。”经过调查试水,中央政治局没有同意他的这个要求。

1958年3月的成都会议一结束,毛泽东就风尘仆仆地来到重庆。在视察了重庆钢铁公司,看望工人后,他于3月29日登上“江峡”轮顺江东下,视察长江。一路上他迎风屹立船头,听专家讲解,观地形水势,以诗人的情怀、政治家的胸襟,绘就他心中的“西江石壁,高峡平湖,神女无恙”的三峡新貌。

毛泽东仍然没有忘记三峡工程,他批准了三峡工程的前期工程――葛洲坝工程的建设,但同时又指出,“现在文件设想是一回事,兴建过程中将要遇到一些现在想不到的困难,那又是一回事。那时要准备修改设计。” 葛洲坝工程的成功,为后来三峡工程建设培养了大批施工和管理人才,提供了极其宝贵的经验。

考察从长江水利委员会的建立,到三峡工程论证决策的历史,我们可以清晰看到以毛泽东为核心的第一代中央领导集体,在三峡工程建设这一事关民族兴旺、国家富强、社会稳定、人民安居乐业的重大问题上,始终抱着严谨的科学态度、实事求是的务实作风,也体现了作为人民领袖的毛泽东对国家、对历史、对人民高度负责的精神,以及一切从中华民族福祉和人民的根本利益出发的责任感和使命感。

在此后几十年中,党中央、国务院继续坚持毛泽东制定的“积极准备,充分可靠”方针,以慎重和科学的态度来指导三峡工程论证、决策和动工兴建,以开发式移民破解了库区移民的世纪难题,一以贯之地坚持了我们党以民族和人民根本利益的最高宗旨,终于实现了中华民族的百年梦想。

毛泽东生前曾说,“将来我死了,三峡工程修成以后,不要忘了在祭文中提到我呀!”今天,西江石壁已立,高峡平湖已现,神女无恙,百姓安康,是改革开放的万丈潮头以雷霆万钧之势成就了“当惊世界殊”的三峡大业。毛主席一生心系的重庆人民也为这一“功在当代利千秋”的伟大工程的建设作出了重要贡献。今天的库区新貌和三峡美景就是三峡人民对一代伟人最好的祭文。

(原文以中共重庆市委宣传部理论调研组名义发表于重庆日报2003年12月25日。原文执笔:周勇、艾新全、张鲁鲁)

分享成功

分享成功

参与评论积分 龙珠商城兑好礼

打开华龙网查看全部评论 >